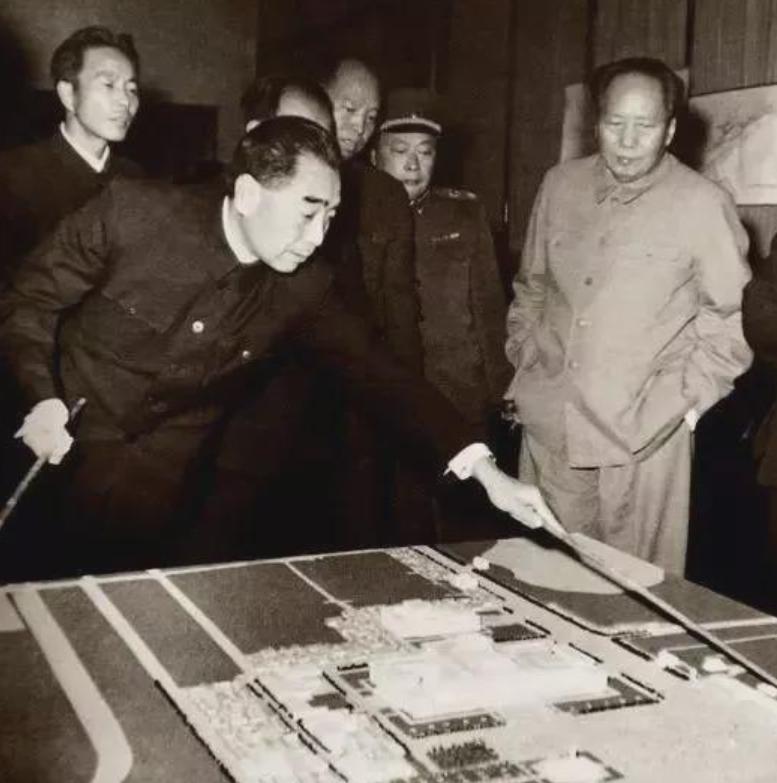

人民大会堂是一个工程量很大的项目,其中,万人大礼堂是整个项目的主体工程。

万人大礼堂包括其附加的建筑结构空间,总的体积达到了8.1万立方米。尤其是大礼堂的顶子,是用12榀钢骨架做成。整体的跨度达到了61米总的高度有7米,而且每榀钢骨架的重量甚至达到了55吨。

其中,万人大礼堂的三层挑台外挑有22米,而二层的挑台外挑更是达到了29米,这每一层的挑台都有12根钢梁构成钢架,挑台的根部则是由12根钢柱作为支撑。

钢结构总的重量算下来,达到了惊人的2625吨!

那么问题来了,这些钢梁结构应该如何完成吊装呢?

这些钢梁吊装完成的时间,直接关系到整个大礼堂能否如期完成。而作为人民大会堂的主体结构,万人大礼堂能否如期完成,也就直接制约着整个项目的完成时间。

真的可以说是牵一发而动全身了。

早在1959年的年初,工程指挥部就把钢梁的制作和吊装作为整个项目工程的重中之重。

赵鹏飞,他当时是主要负责人之一。

1959年3月5号这一天,赵鹏飞带领着部分工程技术人员直接去到沈阳桥梁厂实地考察。

他们要实地看看钢材的质量,还有加工情况。

至于吊装工人的话,除了北京的吊装工人之外,又从包头,太原,酒泉这些地方调来了大批有着丰富经验的吊装工人和技术人员。

按照吊装的顺序,最先吊装的应该是位于屋顶的12榀跨度为61米的钢梁。

只有先把这12榀钢梁吊上去之后,后续的其他工作才能开展。

怎么把它们吊上去也是个大问题。

工程指挥部经过多次研究,最后确定采用2台30TL952履带式起重机和人字把杆进行抬吊。

3月21号这一天,大礼堂工地上的工人们做好了一切吊装准备。

在地面上横摆着三条高7米,长61米,宽0.9米,就像一条黑色巨蟒似的钢梁。

在吊装的过程中,当最南侧的钢梁两端挂好吊钩,正准备起吊的时候,指挥部的领导人和在场的相关技术人员,大家心情都十分的紧张,希望不要出现什么纰漏。

但是,怕什么就来什么。当指挥工长挥舞着旗帜,吹响哨音的时候,机器随之开动,钢梁的一端刚刚掉离地面的时候。只见那黑色的钢梁头一扭,尾巴一摆,看上去就像是一条巨蟒,突然之间复活了在拼命的挣扎。

这巨大的钢梁,一扭一摆之间,让在场所有人的心都提到了嗓子眼。

要知道,这钢梁的制作从选材到加工是需要很长的时间,倘若这钢梁要是搞坏了,再来重新制作的话,在时间上是压根来不及的。

当看到钢梁摇摇晃晃的那个样子,吓得指挥工长立即下令停止了操作。

钢梁重新放回地面的时候,经过检查,幸好没有损坏。

至于为什么吊起来的时候,它会摇来摇去,是因为钢梁的横向刚度不够,这才发生了在起吊之后会扭曲得摆来摆去。

于是乎,为了增加横向刚度,在场的工作人员索性在钢梁的两侧分别加了一些材料进行二次起吊。

哪晓得第二次起吊还是没有成功。

怎么办呢?

又在钢梁的两侧分别加了钢管准备,钢管再次进行第三次起吊。

结果第三次起吊又失败了。

这让大家伙心里很是着急,为啥呢?因为距离整个工程竣工的期限只剩下四个多月了!

在场的专家学者们,还有施工人员们连夜就地反复讨论研究。

最后决定做一个菱形的钢架,固定在钢梁的上边,然后进行第四次起吊。

经过三天三夜的设计制作,这才做好了菱形钢架。

3月20号第四次起调工作开始。

这第四次起吊,顺利的把钢梁提高到了45米的预定位置。

前三次,尤其是第一次起吊这个最大钢梁的时候,那巨大的钢梁去的摆来摆去,真的是把大家伙的心提到了嗓子眼。

倘若这个最大的钢梁发生了难以挽回的扭曲,接下来,该如何应对让在场的工作人员都脑子一片空白。

幸好第四次起吊顺利完成。

5月17号,总共花费了57天的时间,陆续把总重量2625吨的钢结构安装完毕。

这时候,距离8月底的交工期限也就只剩下了三个多月的时间了。

最难的钢结构安装工作完成之后,接下来的工作虽然没有那么困难了,但是呢,大礼堂内部的许多工作还需要完成,也很琐碎。

比如:

两层挑台上需要打混凝土,顶棚上还要钉大小三层龙骨;

龙骨上还要钉水天一色的天花板;

顶棚上还要做通风设备,照明设备,扩音设备;

地面工程要回填沙石;

还有灯具,桌椅,冷热风,电视转播等等安装工作都需要完成。

总之,很多琐碎的工作后待解决,而这些所有的工作能不能在三个月内全部完成,这就直接决定了整个人民大会堂工程能否在国庆之前顺利交付。

这个时候千万不能乱,尤其是在相互配合之间,更是一点都乱不得。

面对这样的形势,工地党委特地召开了群众大会,把所有的任务底细都交给群众来讨论,研究如何密切配合完成这些琐碎又错综复杂的工作。

而不说依靠群众集中力量办事,真的是一个好方法论。

经过群众的讨论,大家分工有序的合作,集中优势兵力进行立体交叉作业。

比如大礼堂内部的施工工人,从最初的1000多人增加到了6000多人,而且分成了五个施工段。

这五个施工段相互密切配合,前前后后组织了15次攻关战役。

把那些错综复杂的工序拆分成一个一个小地方,针对这些拆分出来的小地方,有针对性的进行攻关战役。

说实话,当我在看到这一段历史,读到这些文字的时候,除了佩服群众智慧,佩服当时设计人员和施工人员的智慧之外,与我自身也获得了一些感悟。

比如说我们在自己的工作当中遇到一些错综复杂,让人头疼的问题,不知道从何下手的时候。那通过读这一段人民大会堂建造的历史,我就知道了一个方法论。

那就是把你遇到的所有的问题都罗列出来,按照轻重缓急进行分门别类。把他们都看作是一个一个,你需要拔除的小地堡,针对这些地堡,你应该如何发动战役去攻克?

一些不重要的地堡,那就先暂时搁置一边,集中优势兵力,把主要的地堡先拿下来。

主要矛盾解决以后再去解决次要矛盾就得心应手了。

怪不得说读史使人明智的原因,也就是在这里了。