2025 年 10 月 25 日,南京汽水音乐节现场人头攒动,鸡排哥的 “全国巡炸” 首站摊位前更是盛况空前 —— 红色的定制帐篷上印着醒目的 “鸡排哥全国巡炸・南京站” 字样,帐篷外的队伍从主舞台旁一直延伸到音乐节出口,足有百米之长。

更引发争议的是,现场出现大量 “代排黄牛”,他们手持号码牌穿梭在队伍中,将原本无需排队的鸡排购买资格炒到 299 元,有网友拍摄的视频显示,一名学生为买到鸡排,咬牙支付代排费后直言 “感觉被割了韭菜”,该视频在抖音、微博等平台单日转发量突破 50 万次。

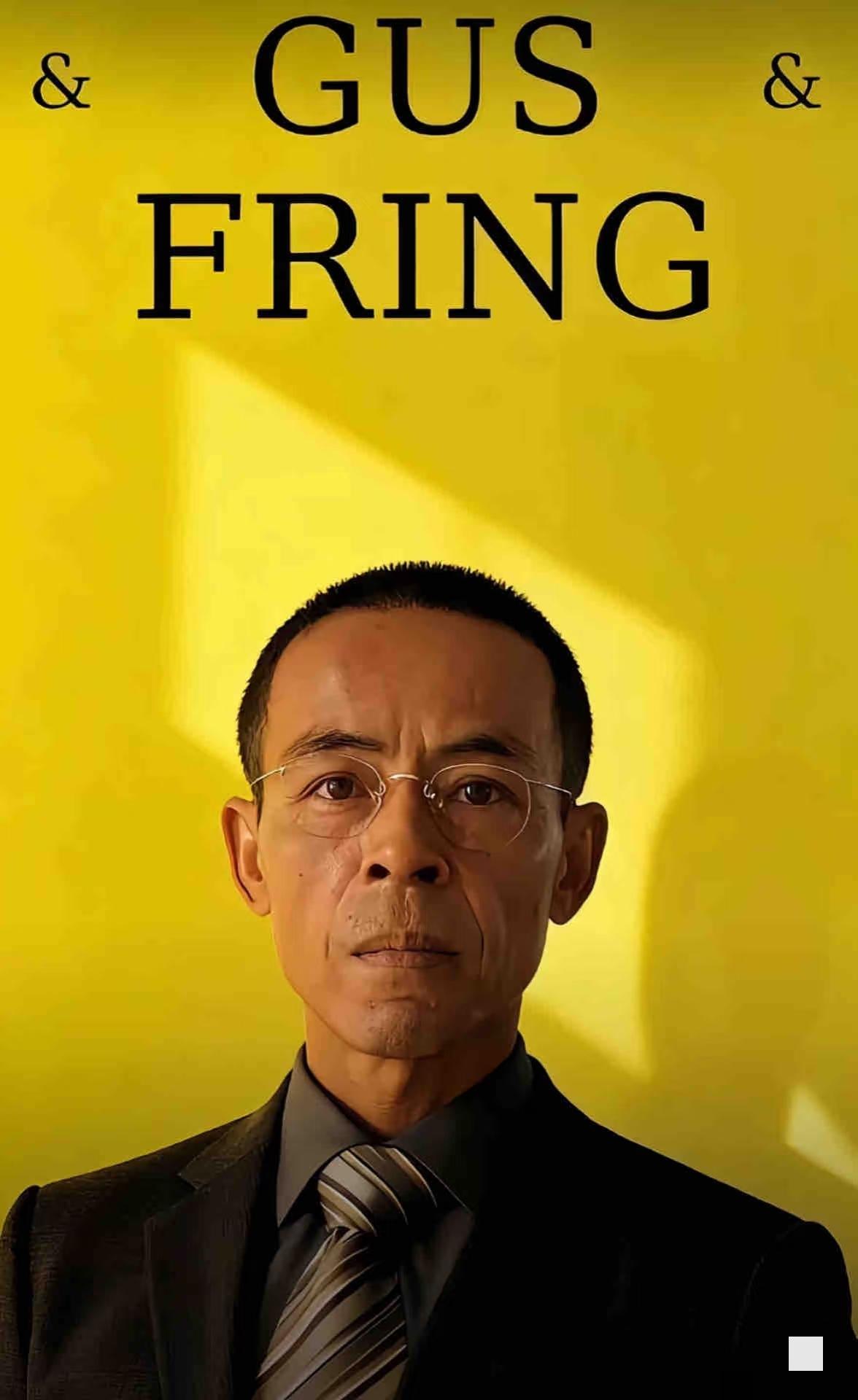

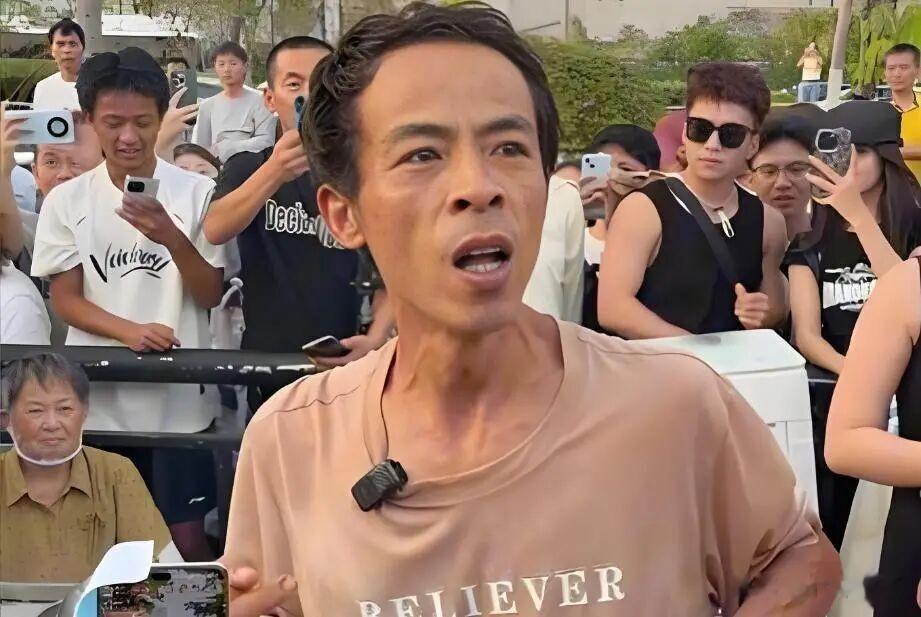

10 月 27 日,一段时长 1 分 23 秒的视频在网络上疯传:画面中,鸡排哥身着黑色定制工装,胸前别着金色徽章,在 8 名身着黑色西装、戴墨镜的保镖簇拥下走向摊位,保镖不断推开围观人群,口中喊着 “让一让,别挤到哥”,团队工作人员则举着手机全程拍摄,阵仗堪比二线明星商演。有现场观众在评论区吐槽:“之前在街头看他炸鸡排,还会和顾客唠两句家常,现在连眼神都不往观众身上瞟了。”

10 月 29 日,抵制情绪彻底爆发。福建福州、厦门,浙江杭州、宁波等鸡排哥计划后续巡炸的城市,网友在本地生活论坛、社交群内发起 “别来我家” 抵制活动,福州网友自发整理出 “本地 10 家平价好吃鸡排店清单”,配文 “6 元能买一大块,何必追溢价网红”;杭州部分小吃街商家更是联合发布 “拒绝接待鸡排哥巡炸团队” 声明,称 “不想让过度炒作打乱本地小吃市场秩序”。当日 14 时许,# 鸡排哥 人设崩塌 #话题登上微博热搜榜首位,话题阅读量在 3 小时内突破 2.8 亿,短短 5 天时间,鸡排哥就从被多地文旅部门邀请合作的 “文旅推介官”,沦为全网抵制的对象。

这种速度在网红塌房史上极为罕见。对比同类案例,此前某 “手工拉面网红” 因 “用预制面冒充手工面” 塌房,从争议初现到舆论发酵用了 12 天;某 “助农网红” 因 “虚假助农、抬高农产品价格” 翻车,经历了 8 天的证据曝光期。而鸡排哥的 “巡炸” 行为本身自带话题爆点,从高价代排到明星级排场,每一步操作都精准踩中网友反感的 “雷点”,直接跳过缓慢的发酵周期,加速了公众信任的瓦解。

鸡排哥的走红始于 2024 年的一条街头采访视频。视频中,他推着一辆旧三轮车在大学校园旁卖鸡排,车上的小黑板写着 “招牌鸡排 6 元,学生凭学生证 1 元”,面对镜头时,他搓着满是油污的手笑着说:“咱做小生意的,就是让学生吃得实惠。” 此外,他坚持 “每天下午四点半后不接散客”,理由是 “四点半后光线不好,怕把控不好油温,砸了招牌”,这种 “朴实、较真” 的形象迅速圈粉,网友称他为 “街头匠人”,甚至有人评价 “他卖的不是鸡排,是 6 块钱里藏着的 600 元情绪价值 —— 让人看到普通人踏实做事的希望”。走红后,他仍保持低调,拒绝过多商业合作,仅偶尔参与本地文旅宣传,进一步巩固了 “接地气” 的人设。

此次 “全国巡炸” 彻底打破了这份 “接地气”。除了明星级排场,他的团队还推出一系列 “网红化操作”:定制专属周边(印有鸡排哥头像的包装袋、钥匙扣)、要求顾客购买鸡排后必须拍照发社交平台才能领取赠品,甚至在摊位旁设置 “打卡墙”,引导粉丝排队拍照。有老粉在社交平台晒出对比图:左边是 2024 年鸡排哥在三轮车旁弯腰给顾客递鸡排的样子,右边是 2025 年他站在高台上,单手将鸡排递给台下粉丝,脸上带着疏离的微笑。该老粉配文:“他递鸡排的手势都变了,以前是双手递,现在是单手,带着一种施舍的架子,再也找不到当初的感觉了。”

鸡排的价格变化是网友吐槽的核心点之一。2024 年,鸡排哥的招牌鸡排仅售 6 元,分量足、外皮酥脆,成为学生群体的 “平价美食”;而此次 “全国巡炸” 中,招牌鸡排单价飙升至 50 元,涨幅超 8 倍,且分量明显减少 —— 有南京网友晒出购买的鸡排照片,配文 “50 块钱买的鸡排,还没我手掌大,咬开后里面的肉还是凉的,脆感全无,和之前 6 块钱的完全没法比”。更让网友不满的是,面对质疑,鸡排哥团队回应称 “50 元包含品牌溢价和现场体验费”,这种回应进一步激化了矛盾,有网友调侃:“体验费?我体验的是排队 2 小时、吃冷鸡排的‘快乐’吗?”

从大众认知来看,炸鸡排属于 “街头小吃”,核心竞争力是 “平价、美味、接地气”,而鸡排哥却强行将其包装成 “顶流网红产品”,赋予其远超实际价值的 “巡演” 溢价。在社交平台上,# 鸡排哥 50 元鸡排值吗 #话题下,超过 90% 的网友选择 “不值”,有网友评论:“街头小吃就该有街头小吃的样子,非要往明星巡演上靠,说到底,炸的是鸡排还是虚荣心?” 这种 “价格与价值严重失衡” 的情况,让不少路人从 “围观” 转向 “嘲讽”,成为反噬的重要推手。

“全国巡炸” 模式还引发了严重的地域利益冲突。在鸡排哥公布的巡炸城市名单中,福建、浙江等地的网友反应最为强烈。福建网友纷纷在社交平台晒出本地特色盐酥鸡,福州某盐酥鸡店老板更是拍摄视频,现场制作 15 元一份的超大份盐酥鸡,配文 “咱福建人吃盐酥鸡,讲究的是外酥里嫩、分量实在,15 块钱能让两个人吃饱,真不稀罕那 50 块钱的网红鸡排”;厦门网友则发起 “守护本地小吃” 话题,呼吁大家支持本土美食,抵制外来网红的 “流量入侵”。

浙江网友的担忧则更侧重于市场冲击。杭州某小吃街商会会长在接受本地媒体采访时表示:“鸡排哥的‘巡炸’本质上是靠流量炒作吸引顾客,短期内可能会分流本地小吃店的客源,但这种靠炒作起来的热度不会持久,一旦他离开,留给本地市场的可能是混乱的价格体系和被打乱的经营节奏。” 基于这种担忧,杭州、宁波等地的部分小吃街商家联合发布 “拒绝接待鸡排哥巡炸团队” 声明,明确表示不会为其提供摊位、水电等支持,甚至有商家自发组织 “本地小吃促销活动”,与鸡排哥的 “巡炸” 形成对抗。这种 “地方保护情绪” 从线上延伸到线下,让鸡排哥的 “全国巡炸” 计划遭遇严重阻碍,也进一步放大了舆论反噬的力度。

鸡排哥的案例并非个例,而是网红经济发展到一定阶段的典型缩影,它戳破了网红经济的核心悖论:人设是流量的 “锚点”,网红通过打造鲜明、讨喜的人设吸引粉丝、积累信任,进而实现商业变现,但过度消费人设、违背初心,只会加速 “锚点” 的断裂,最终被粉丝和市场抛弃。

回顾鸡排哥的发展路径,他本可选择更稳妥的 “小而美” 路线 —— 凭借 “朴实、平价” 的人设,深耕本地市场,成为区域内的 “美食名片”,甚至逐步拓展周边城市,通过口碑积累实现稳步发展。但他却在流量的诱惑下,急于求成地推出 “全国巡炸” 计划,试图用短期的流量炒作实现快速变现,最终陷入 “产品品质跟不上商业野心,用户口碑撑不起明星排场” 的困境。

这种 “流量反噬” 的案例在网红行业屡见不鲜:某 “国风美妆网红” 因过度追求销量,推出质量不达标的产品,最终从 “国风代表” 沦为 “劣质产品代言人”;某 “户外探险网红” 为博眼球,伪造探险经历,被揭穿后彻底消失在公众视野中。这些案例都证明,网红经济的核心从来不是 “流量”,而是 “信任”—— 粉丝愿意为网红的产品或服务买单,本质上是对网红人设和初心的信任。

正如网友在鸡排哥相关话题下的评论:“大家买的从来不是鸡排,是对‘踏实做事’的向往。” 当网红忘记初心,把街头的烟火气包装成冰冷的流量生意,把与粉丝的真诚互动换成高高在上的明星排场,那么,反噬只会来得比走红更快。对于整个网红行业而言,鸡排哥的塌房是一次深刻的警示:唯有坚守初心、尊重用户、重视品质,才能在流量浪潮中站稳脚跟,否则,再快的走红速度,也敌不过更快的反噬。