天文领域的1秒,从不是时钟上轻轻一跳的平凡瞬间。宇宙里太多震撼的变化,都在这短短一秒里完成。

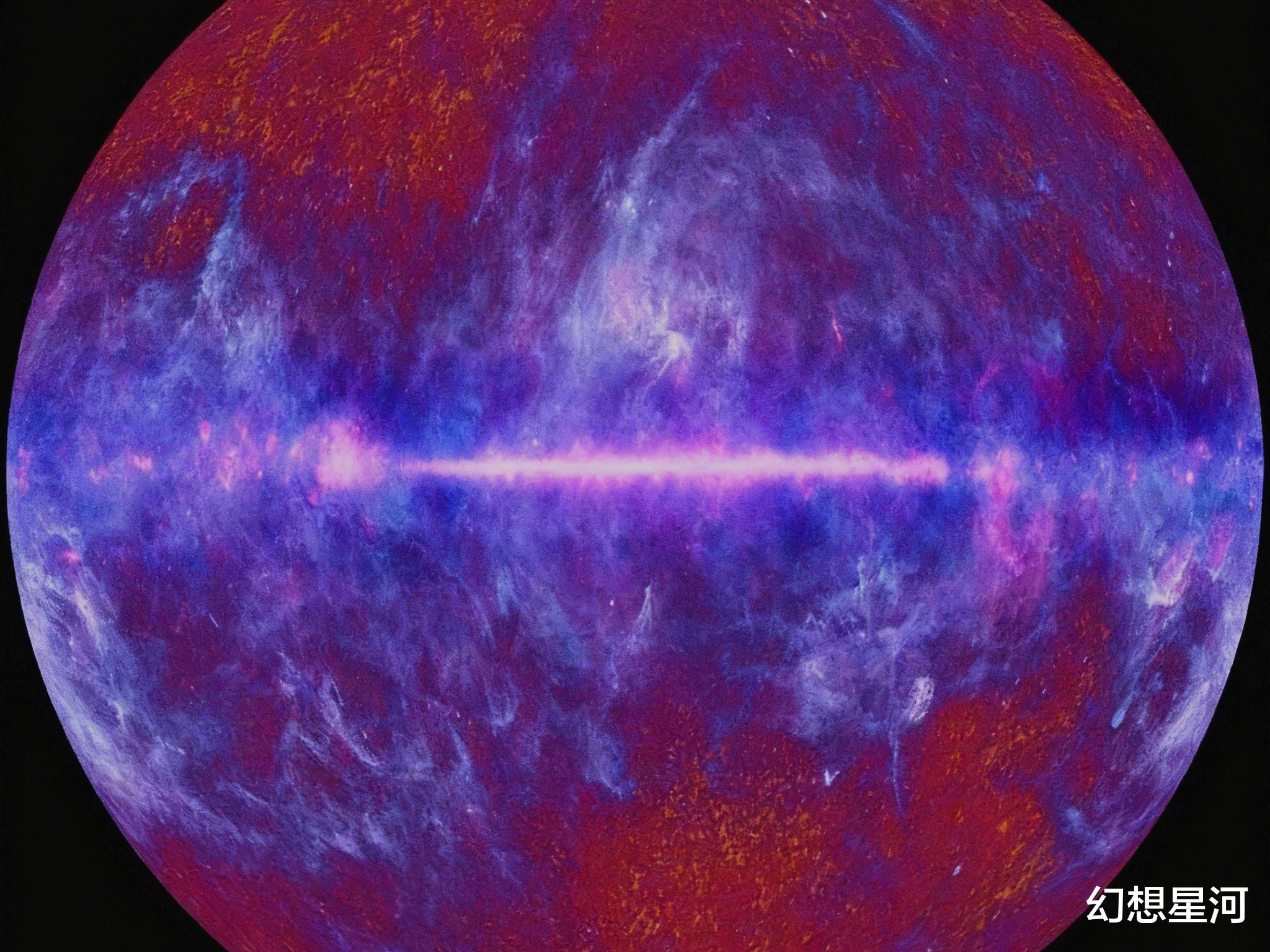

伽马射线暴是宇宙里最剧烈的爆发现象之一。太阳一生释放的总能量,伽马射线暴一秒钟内就能释放出来。整个星系的光芒,在伽马射线暴的能量面前,瞬间就会黯然失色。很多人觉得恒星的能量已经够惊人,可在伽马射线暴面前,连太阳都像个刚点燃的小火苗,不是说太阳弱小,而是宇宙的极端力量实在超出日常想象,我们熟悉的能量概念,在宇宙尺度里要重新定义。

某些类型的超新星爆发,会把极其巨大的能量压缩在极短时间里释放。CDF-S XT1 这一瞬变源,太阳10亿年的辐射总量,它数千秒内释放的X射线能量就能与之相当。爆发初期的能量更集中,往往比一秒还要短的时间里就泼洒出去。有时候会想,要是能把这些能量收集起来,地球的能源问题是不是就彻底解决了?当然,这只是想想,宇宙的力量从来不是用来利用的,而是用来敬畏的,它的存在,更多是帮我们看清自己在宇宙中的位置,不是中心,只是见证者。

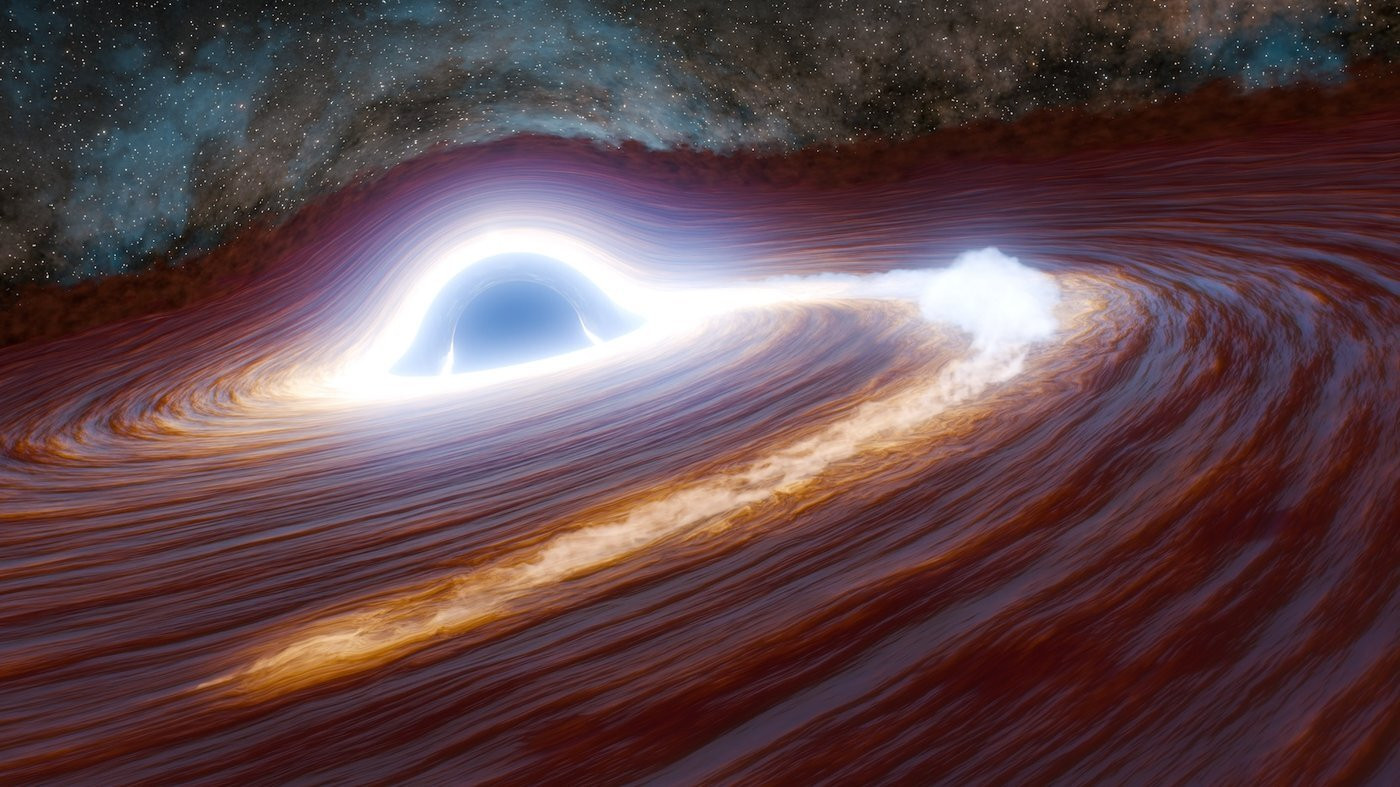

双中子星合并的场景,在宇宙里算得上壮观。时空的涟漪,也就是引力波,双中子星合并时会产生。千新星爆发和伽马射线暴,双中子星合并时都会伴随出现。以前分析这类引力波信号要花好几天,现在不一样了。引力波信号的分析,科学家靠机器学习算法,一秒钟内就能完成。我们对中子星合并事件的响应速度,机器学习算法极大地提升了,这就像给天文学家装上了快速反应的眼睛,不用等太久就能抓住宇宙深处的动静,原本遥远的宇宙事件,现在能更快走进我们的认知里。

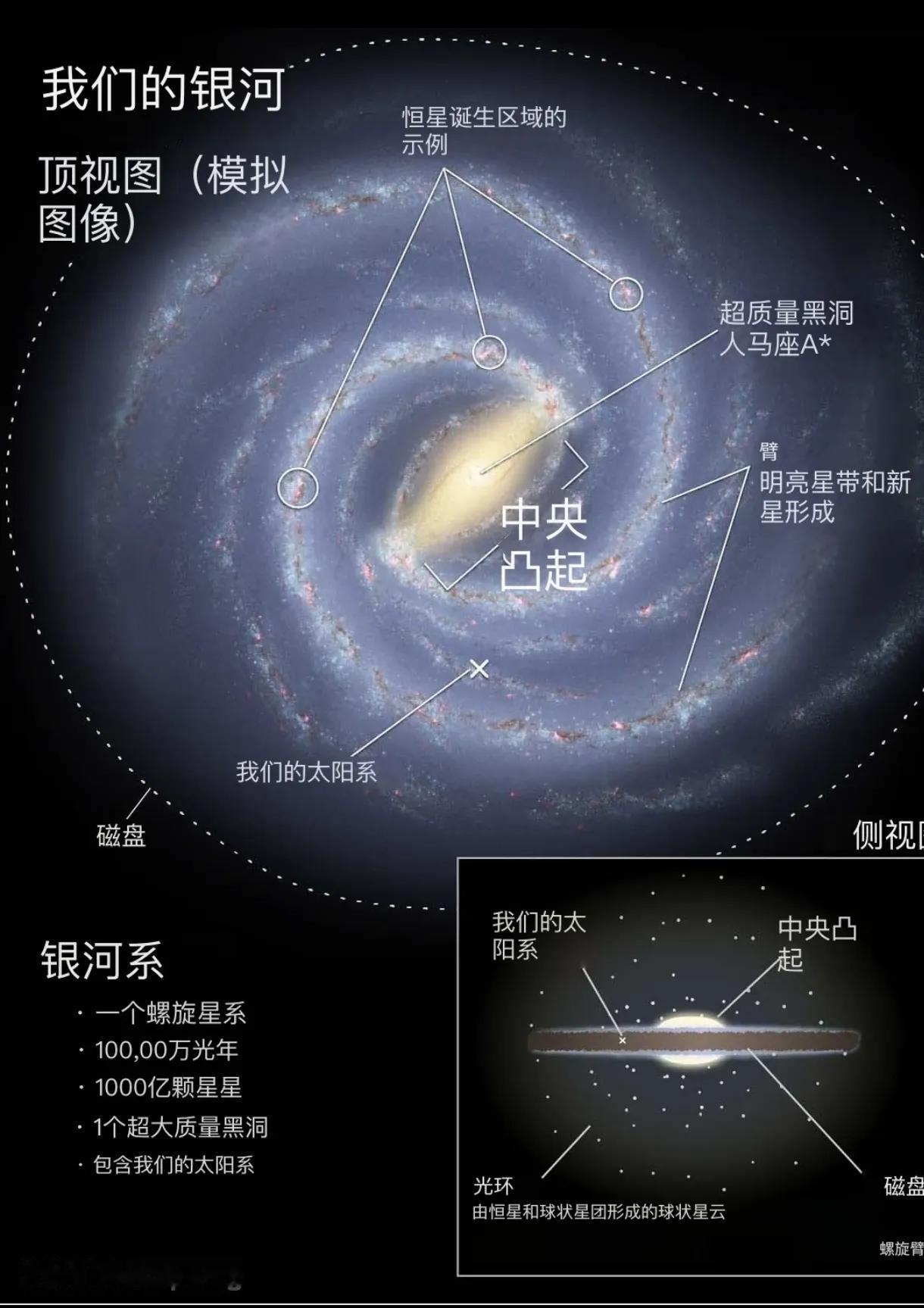

宇宙的起源总让人好奇。数万亿倍的膨胀,宇宙在大爆炸后的第一秒内就完成了。这个被称为暴涨的阶段,是宇宙学理论里的关键一环。很多人对宇宙起源的理解停留在大爆炸这个词上,却不知道真正决定宇宙现在样子的,是那关键一秒的膨胀。宇宙后来的大尺度结构,全靠这一秒的膨胀打下基础,没有这一秒的快速扩张,现在的宇宙可能是另一个完全不同的模样,连星系的形成都会受影响。

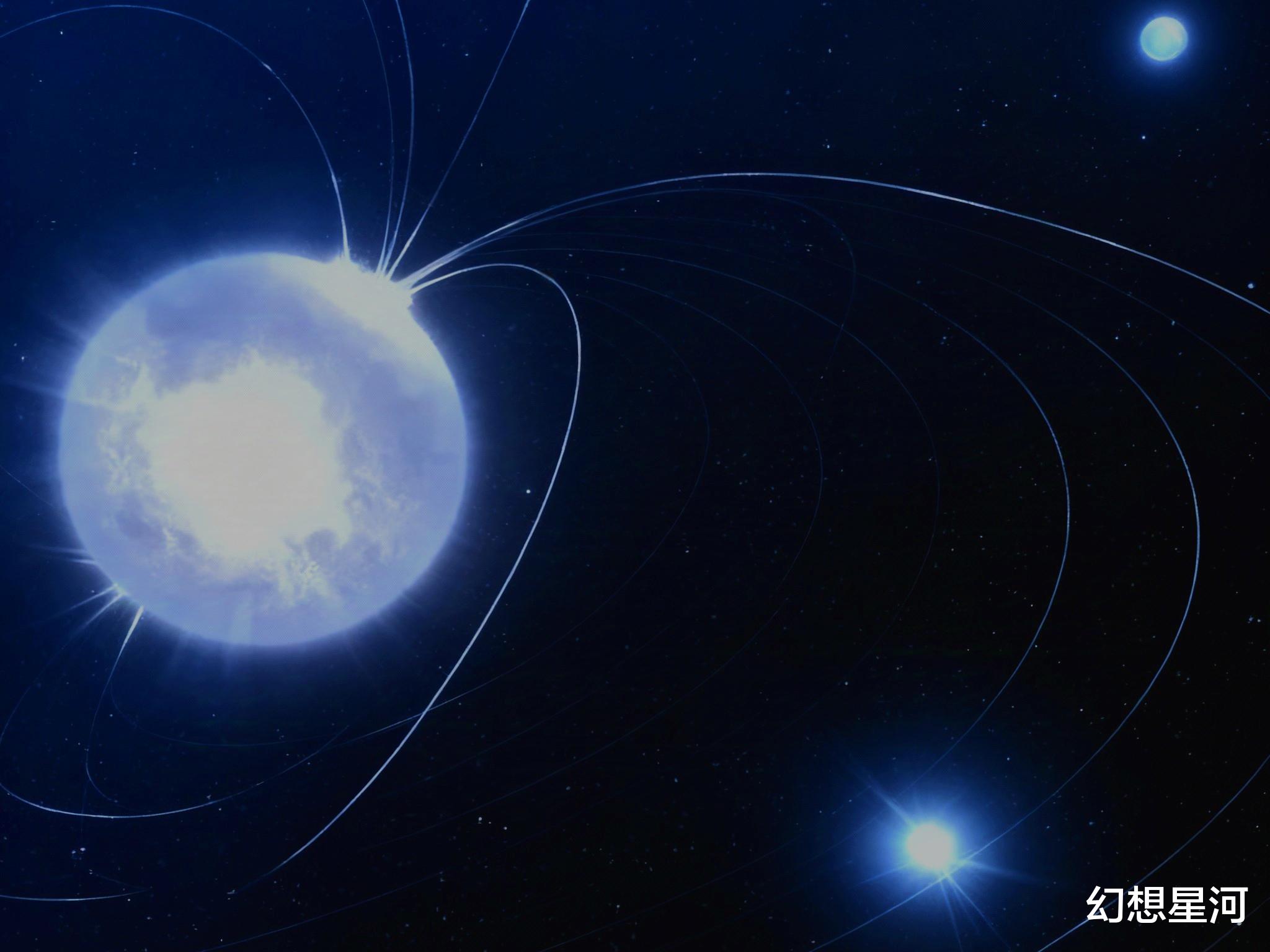

毫秒脉冲星是宇宙里自转最快的天体之一。数百圈的旋转,毫秒脉冲星一秒钟内就能完成。原子钟的稳定性,毫秒脉冲星的自转周期也能比得上。研究极端物理条件的重要工具,毫秒脉冲星称得上。天文学家研究引力波时,这些脉冲星就像宇宙里的标准时钟,能帮我们捕捉到时空细微的波动,它们的稳定,在变化莫测的宇宙里格外难得,也让我们有了丈量宇宙的尺子。

恒星也会有情绪波动。剧烈的亮度变化,某些变星或恒星耀斑不到一秒钟就能出现。这些变化的原因不少,可能是恒星表面突然爆发,可能是伴星挡住了它的光,也可能是恒星内部在振动。恒星内部结构和演化的信息,这些亮度变化能为我们提供。每一次亮度的起伏,都是恒星在告诉我们它内部的情况,不用靠近,就能读懂遥远天体的故事,这也是天文学最迷人的地方之一。

看到这些,突然觉得我们平时说的争分夺秒特别有意思。对人类来说,一秒可能够喝一口水、按一下手机,对宇宙来说,一秒却能让星系黯然、让时空震动。这种时间尺度的差距,总让人忍不住感叹宇宙的宏大和人类的渺小。你有没有过类似的感觉?看到星空或者宇宙新闻时,突然意识到自己熟悉的时间、空间,在更大的尺度里完全是另一种样子。