1944年夏天的一个黄昏,第九战区司令部里那部往衡阳前线连着的电话,铃声一次比一次刺耳,却一次比一次难以给出明确的回答。话筒那头传来压低了的吼声:“长官,九团只剩一营了,还守不守?”屋里几个人你看我、我看你,目光不约而同落在地图前的薛岳身上。

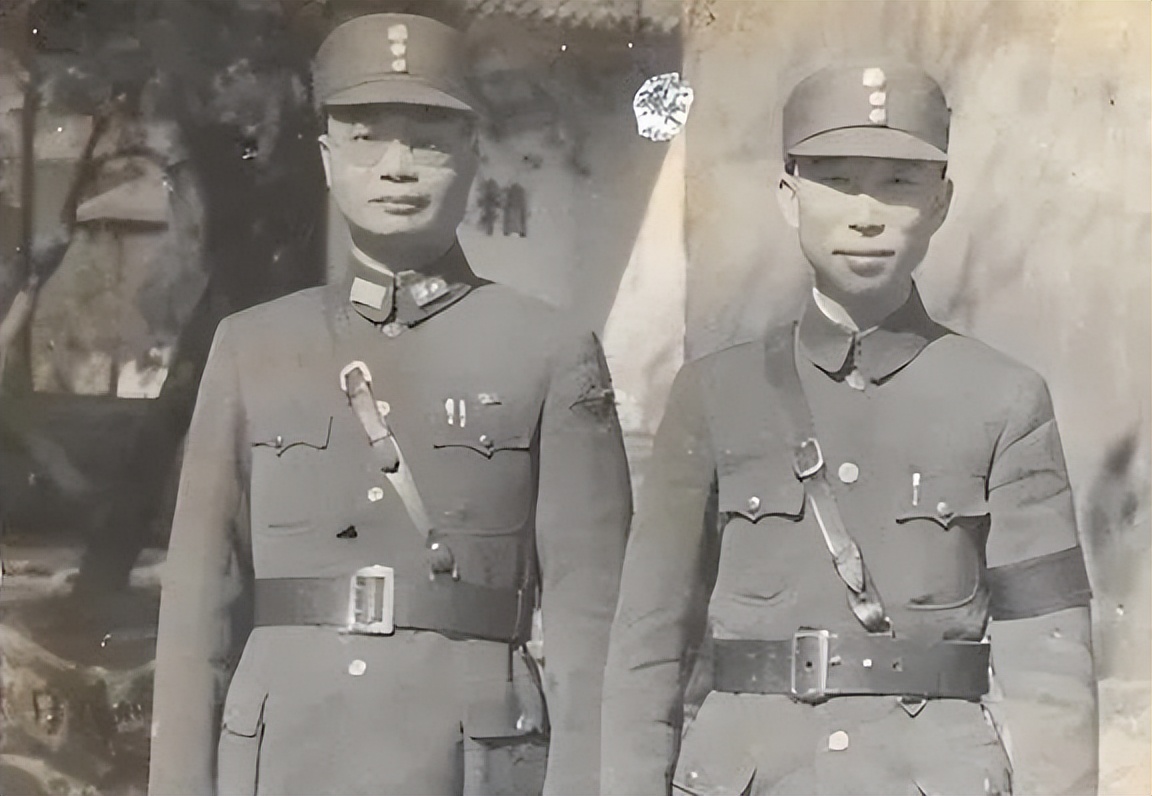

那一年,他四十多岁,军装仍旧挺括,肩章上闪着亮光,可整个人却像被钉在地板上,盯着长沙、衡阳一带密密麻麻的记号,迟迟说不出一句干脆的话。外面炮声闷雷一样滚过来,司令部气氛却冷得让人发慌。

在很多第九战区官兵的记忆里,前几年提到薛岳,想到的是“天炉战神”“长沙英雄”这些带着光的称呼。可就在这一年盛夏,短短几天之内,同一批人嘴里冒出来的,却是“糊涂”“独断”之类的词。名号没换,人心已经变了。

有意思的是,这种转折并没有从衡阳开始,也不是从某一道命令突然崩塌,而是从第四次长沙会战失守那一刻起,一点一点往下滑。长沙这座城,曾经是他威望的起点,后来却成了他声名的拐点。

许多年后,幸存下来的老兵提起1944年,习惯先叹一口气,再慢慢往回忆里摸:“以前都说跟着薛长官有仗打、有仗赢,等长沙一丢,谁还敢这么说?”追问下去,就绕不过那句老话:人心散了,可就全完了。

一、“天炉战神”的声望从哪里来

时间往前拨,回到1939年秋天。第一次长沙会战打响时,日军自认为已经摸清了国军的路数,妄想着凭借火力优势一路猛推,拿下湖南门户。薛岳在第九战区展开的,却是一套截然不同的打法。

所谓“天炉战法”,说白了就是诱敌深入、四面合击。外围部队不急着死拼,边打边让,等日军一路追进来,补给线越拖越长,暴露在山地与江河之间时,再突然合拢,把对手像塞进炉膛一样闷烧。这套战法讲究耐心,也讲究各部队之间的配合节奏。

第一次长沙会战中,第九战区按这个思路运作,总算咬住了对手的弱点。日军纵深一拉长,被两侧和后方的国军切割骚扰,部队陷入进退两难的尴尬局面。长沙没丢,日军在湘北吃了憋,国内不少报纸头版都打出了“长沙大捷”这样振奋的字眼。

1941年的第二次长沙会战,1942年底至1943年初的第三次长沙会战,“天炉”又烧了两回。过程各有不同,结果却大致相似:日军投入不小的兵力,企图拿下湖南要地,最终都被第九战区拖得疲惫不堪,只能败兴而归。

不得不说,那三次胜仗,对第九战区和薛岳个人的意义都非同一般。战区官兵形成了一个近乎固化的印象:只要按“天炉”的节奏来,只要薛长官守在长沙一线,仗再难也有翻盘的可能。重庆方面的嘉奖电报一封接一封,“天炉战神”这个称呼就这样被喊出来了。

当时的九战区内部,很多年轻军官说起薛岳,语气里带着一种笃定。有人在战地上打趣:“别看薛长官说话冲,打仗有一套,跟着他走,鬼子是能打退的。”这种带着敬重的闲话,在部队里传播得很快,也很牢。

随着战果累积,薛岳本人对“天炉战法”的自信也在不断加码。参谋们讨论作战方案时,常常会拿其他战例来做比较,有人提建议,想尝试一下不同方向的机动作战思路,他往往习惯性地一句带过:“以前是怎么赢的,现在还是按那个来。”久而久之,这套战法几乎成了第九战区的“信仰”。

值得一提的是,这种信心并不是毫无根据。对当时国军整体装备、训练水平来说,能形成相对成熟的一套防御反击体系,本身已经难能可贵。在很多偏远县城里,百姓谈论战事时,长沙的几次胜仗常被当成“打得漂亮”的典范来反复传颂。

正因为前面有这样一连串光亮的战果,到了1944年,长沙再成日军目标时,第九战区上下才会有一种近乎习惯性的预期:这仗虽难,但大致还在掌握之中,“天炉”还能再烧一次。谁也没想到,这一次,炉膛里的火不但没烧旺,反而把多年积累的信任一起烧空了。

二、第四次长沙会战:旧战法撞上新局势

1944年春夏,日军发动“一号作战”,这是华北、华中战场上规模极大的一次战略行动。与以往不同,这次他们不再只是单点突击,而是从多个方向同时伸出手来,企图贯通华北到华南的交通线,打通整条大陆交通走廊。

投入的兵力明显增加,火力配备也上了一个台阶。日军方面对前三次长沙会战中吃过的亏,不是装作没发生,而是认真研究过第九战区的防御节奏,尤其对“天炉战法”的关键环节有了更清晰的认识。这一点,对长沙守军来说,是个不小的隐患。

1944年6月,第四次长沙会战爆发。表面上看,战场地点、参战部队很多都与前几次类似,可日军的打法已经发生了明显变化。他们不再急着往长沙这个“炉膛中心”猛钻,而是采取多路并进、穿插突击的方式,一路压迫,一路牵制第九战区外围的机动部队。

不少前线告急电报送到司令部,措辞一个比一个紧迫,有的直接提到侧翼被牵制过死、难以完成预定包围动作。参谋们摊开地图讨论,许多人认为应当主动后撤,拉开空间,以游击和机动防御为主,避免在长沙一线硬扛日军主力,以免陷入对方预设的火力杀伤区。

然而,薛岳在这个时间点上,仍旧把注意力牢牢锁在长沙本身。他的逻辑很简单,也很固执:既然前面三次大战都是在长沙附近赢下来的,那么“天炉”还能再用一回。“炉膛”的位置如果变了,他过去赖以成名的那一套经验,也就没有施展空间了。

有参谋反复劝说,指出日军这次兵力太多,空中与炮兵支援也更强,正面硬抗风险极大。薛岳却一句接一句地强调要“守住长沙”,认为一旦后撤,便等于拱手让出战略要地,前面几次胜利留下来的政治声望,也会随之消散。

遗憾的是,他当时看到的,是地图上的“长沙”两个字,以及过去的胜仗带来的心理支撑,却没能充分考虑到战区内部早已存在的矛盾。兵员补充多年跟不上,武器弹药老旧,各部队之间派系林立,这些因素叠加在一起,让“天炉战法”的实际执行能力远不如前三次。

战事推进的速度比许多人预想的都要快。日军多路推进之下,长沙防线出现了难以弥补的缺口。一些原本预定承担外围反包围任务的部队,不是被牢牢牵制,就是干脆按兵不动,战线一乱,整体配合就像齿轮错了位。

长沙在短时间内失守,这对战区上下造成的冲击极大。对普通士兵来说,过去“守住长沙”似乎已经成了某种惯性认知,如今三天左右就丢了城,许多人一时难以接受,心里那点“还能撑住”的底气一下子崩掉了。

与此同时,重庆方面的震动也很剧烈。蒋介石一直对薛岳这类非嫡系、却又能打仗的将领保持复杂态度,一边需要他们撑着正面战场,一边又对他们的独立性心存戒备。长沙一失,责任问题随即被摆上台面,政治气氛骤然变得紧张。

战区内部原本存在的派系划分,在这个节骨眼上变得格外敏感。薛岳长期倚重的“广东帮”军官,与湖南本地势力以及其他系统出身的将领,本就有暗中较劲的成分。战败之后,谁来背锅、谁能撇清,自然成了不少人心底最现实的考量。

长沙失守后的那些日子,第九战区的命令体系看似还在运转,细看却充满了散乱的味道。有部队接到指令后拖延不动,有的干脆绕开司令部的渠道,直接和重庆方面联系,各自寻找保全自身的办法。纸面上的指挥权没变,实际控制力却一天天往下掉。

从军事角度看,第四次长沙会战是一次典型的战略误判与战场态势变化叠加的失败。从薛岳个人的声望来看,这一仗更像是一道分水岭:过去靠一套战法树起的威信,开始在现实的溃败面前显出脆弱的一面。

三、人心一散,威望难续

长沙丢失之后,战火很快烧到衡阳一线。第十军在衡阳坚守,方先觉等人带着剩下的官兵,硬生生顶住了日军长时间的围攻。这段顽强防守,在后来很多回忆中被反复提起。

然而,衡阳前线越是苦战,第九战区司令部里的尴尬就越明显。名义上,薛岳还是战区最高长官,可他手里能直接调动的兵越来越少,一道道命令发出去,要么半途被折扣,要么干脆被阳奉阴违。战场前后方之间的那条看不见的“信任线”,事实上已经断了。

在一些幸存军官的回忆里,当时司令部下达的电令,在基层传达时常被打上问号。有人摊开电报苦笑道:“上面要我们全力支援,可问题是兵在哪儿?弹在哪儿?是不是又要做替罪羊?”这种牢骚话传多了,执行意愿自然也会打折扣。

更值得关注的,是士兵们心态的变化。经历过前三次长沙会战的老兵,本来对“天炉战神”有着近乎盲从的信任,可第四次长沙失守,让这种信任裂开了一道缝。有人在战壕里悄声说:“以前跟着他打仗有谱,这回……真不知道他在想什么。”

衡阳苦守期间,从死人堆里拖回来的官兵,常常聚在一块儿,抽着来之不易的烟卷,压着嗓子低声议论。一名伤痕累累的连长曾对身边人说:“仗打成这样,输了就输了,谁也不推脱,可要上头一句话,说都是下面不尽力,那真就心寒了。”

不得不说,薛岳在对外报告战况、向上级机关陈述情况时,确实更多强调了敌军兵力强大、战区兵源不足、友邻部队配合不力等因素,对自己的决策失误着墨不多。这种写法在政治层面固然有其考虑,但落到牺牲惨重的一线官兵耳朵里,就成了另一种刺痛。

有老兵回忆,当时听闻某些说法后,营里一位久经沙场的老排长只说了一句:“死了那么多弟兄,到头来成了几句话里的数字。”这不是大义凛然的愤怒,而是一种说不出味道的失望。失望叠加成习惯,人心自然越走越远。

战区内部的用人布局,也在不知不觉间加速了这种离心。薛岳性格强势,惯于依赖一小撮心腹军官,这在打胜仗时看上去是“集中统一”,到了连败之后,却容易被解读为“独断”“不听意见”。有能力、又心有不满的人,不再把全部心思押在这位司令长官身上。

有意思的是,表面上谁都还在喊“服从命令”,实际上越到后来,越多的人选择“多留一手”。作战命令一下去,中层军官先想的往往不是“怎么打得赢”,而是“打输了怎么解释、打不动怎么办”。这种思路一旦占上风,战斗力自然迅速下滑。

衡阳守军顶住日军轮番攻城,第十军几乎被磨光,援军却始终未能大规模到位,这个结果在不少官兵心中刻下了很深的印记。对他们来说,这不仅是战术上的孤立无援,更是心理层面的一次重击。有人在撤离途中苦笑着说:“以后谁再说什么‘天炉’,弟兄们只会想起衡阳。”

从威望的角度看,薛岳遭遇的问题,不只是一两次战役失利那么简单。更大的一层,是此前建立在“连战连捷”基础上的那种个人崇信,在第四次长沙会战之后,开始被越来越多的质疑所取代。质疑多了,服从就变成了“看情况”的服从。

等到衡阳会战进入尾声,尽管文电上仍然写着“第九战区司令长官薛岳”的名号,他对战场的实际掌控力已难与前几年同日而语。各路部队各有盘算,能动用的资源一天比一天少,“战神”这三个字在纸面上还在发光,在现实中却越来越显得空洞。

有一位后来退伍回乡的下级军官,曾在晚年被人问起:“你们当年怎么看薛岳?”他沉默了很久,只淡淡说了一句:“早年是敬,他打赢了几仗;后来是疑,话和事对不上;到了湖南那些仗打完,心里就只剩叹气了。”简单几句话,把一种缓慢滑落的过程勾勒得很清楚。

衡阳失守之后不久,薛岳在第九战区的地位和职权逐步被调整,他与重庆之间本就微妙的关系变得更加僵硬。纸面上的任命、调令来回穿梭,实质上却难以修补已经破碎的人心。那些曾经以跟随“天炉战神”为荣的官兵,很少再提起这个称呼。

当年在长沙城头升腾的硝烟早已散尽,地图上标注的那些箭头和圆圈也陆续被擦去。战区司令部的电话再也不会为某一场会战响成一片,只有偶尔在老兵茶桌旁,还能听到零星的回忆——有人提起那几次赢下来的长沙,有人提起失守后的沉默,还有人提起薛岳站在地图前的神情。

对于那些亲历过的人来说,第四次长沙会战后薛岳威望的骤然滑落,并不只是书上的一句“战败失势”,而是从惊讶到失望,再到渐渐不再提起的一个长长过程。等到衡阳城头的最后一缕烟尘飘散,那位曾经的“长沙战神”,已经悄然从现实军心中退场,只剩下记忆里若有若无的身影和几个再也点不亮的地名。

评论列表