标签: 八路军

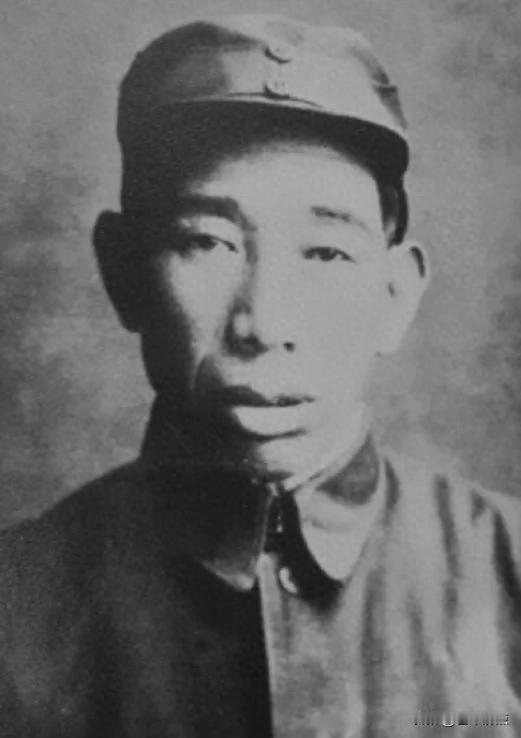

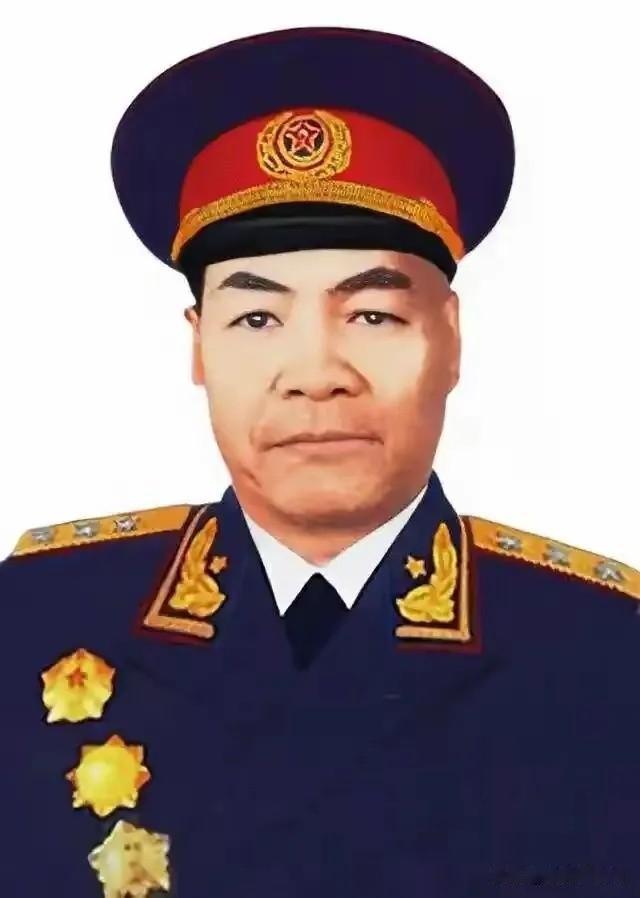

抗日战争中,八路军十二个团的首任团长都是谁?后面都是什么军衔

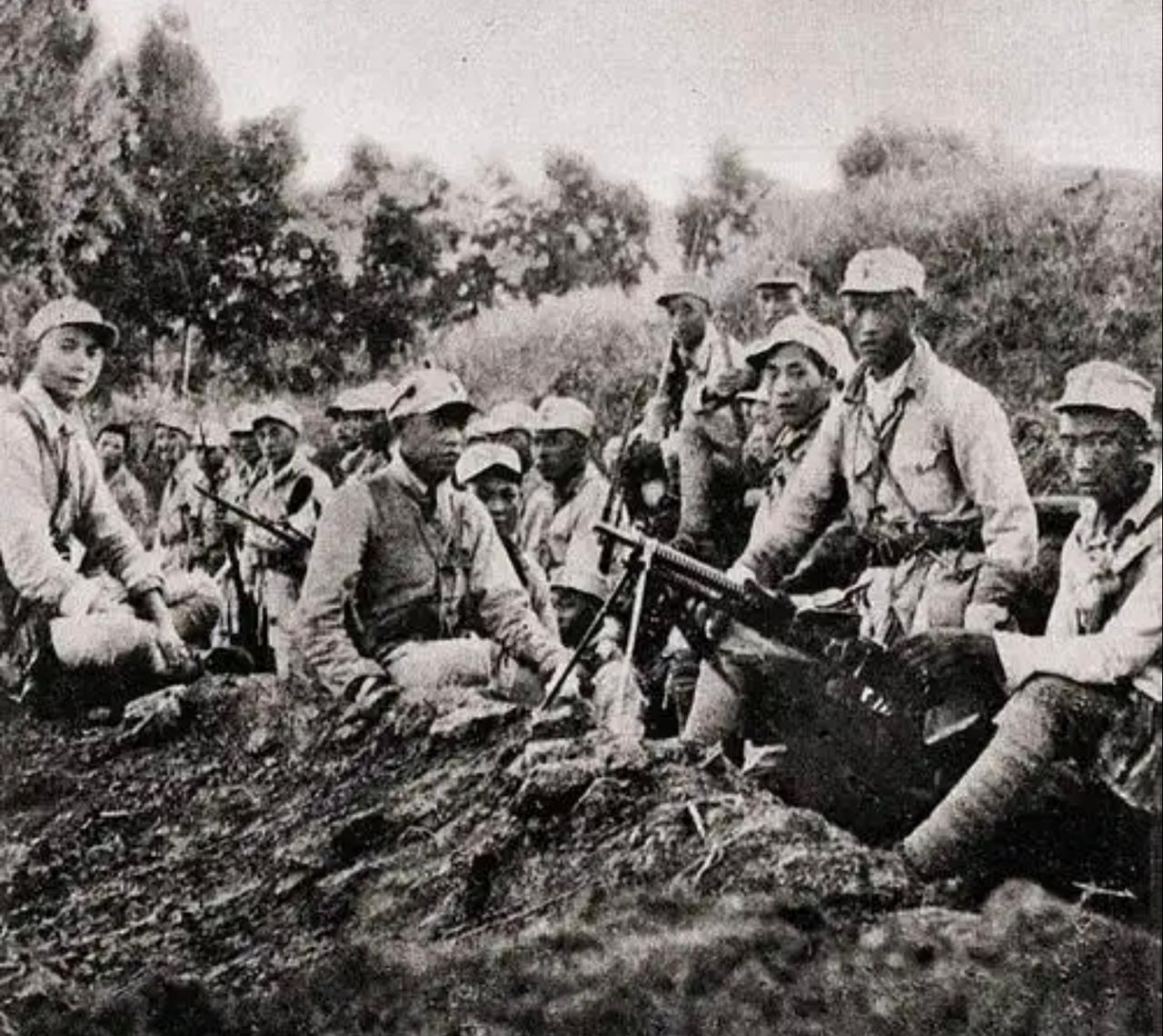

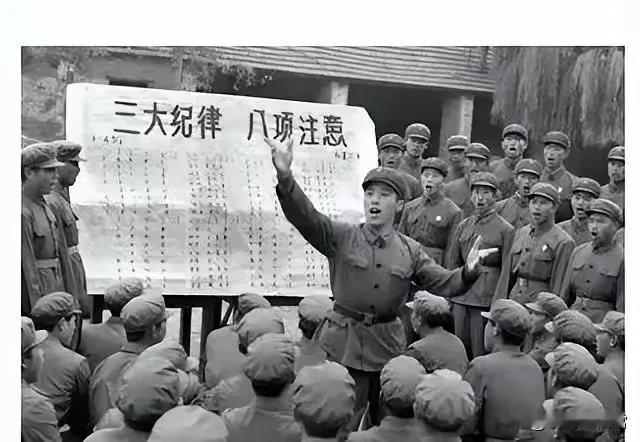

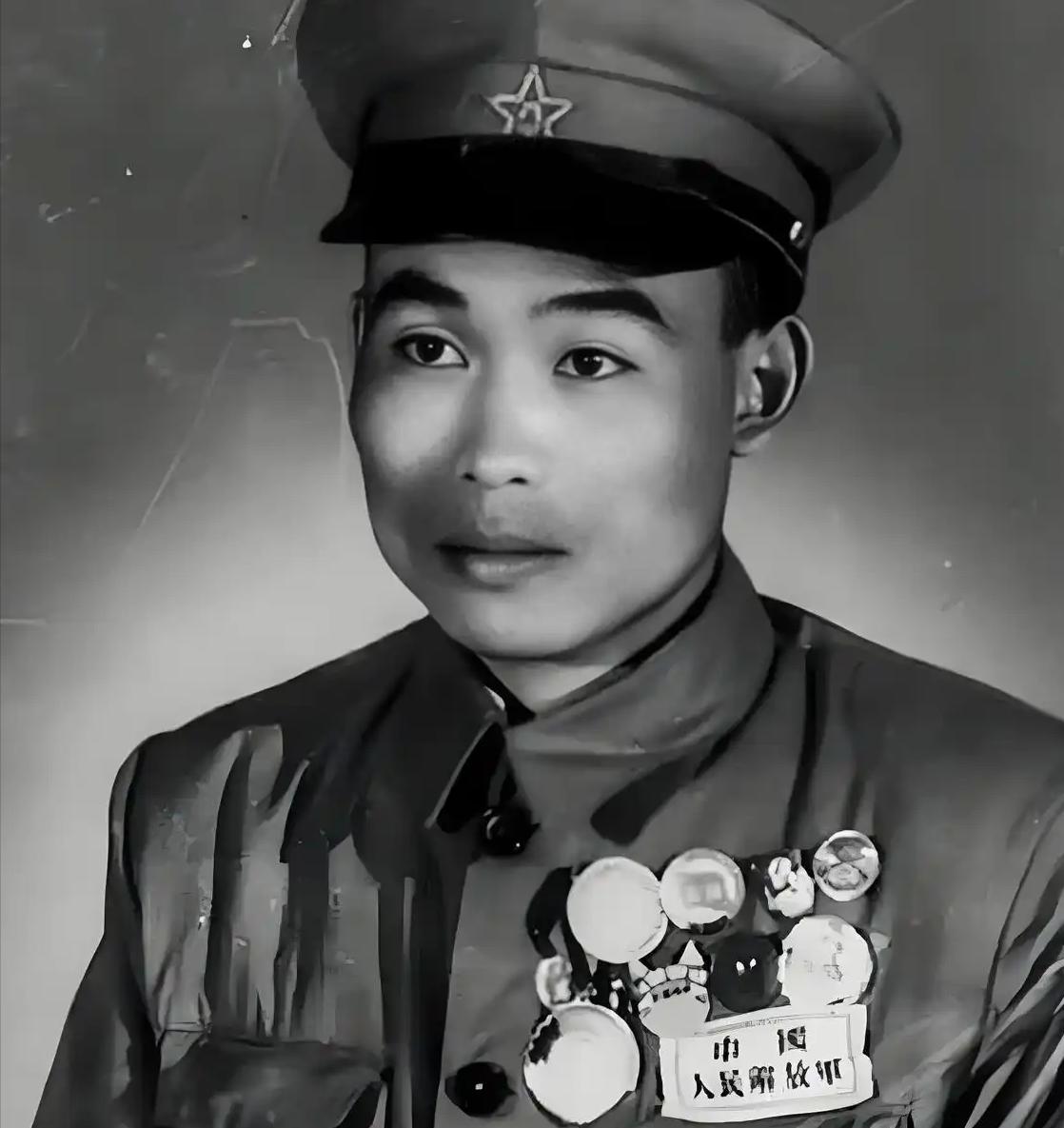

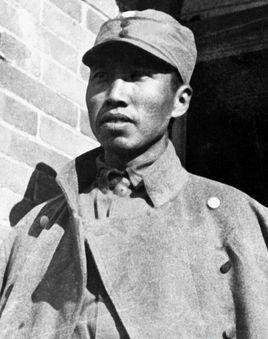

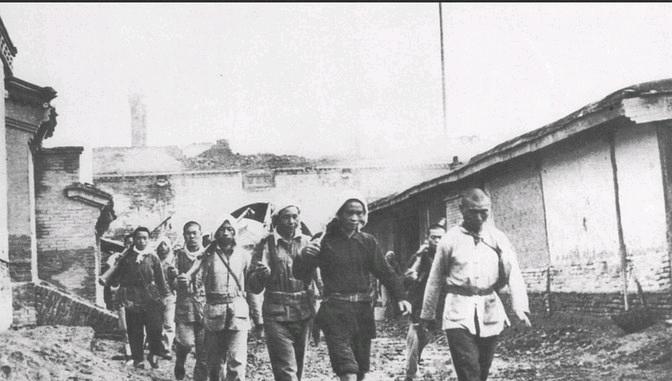

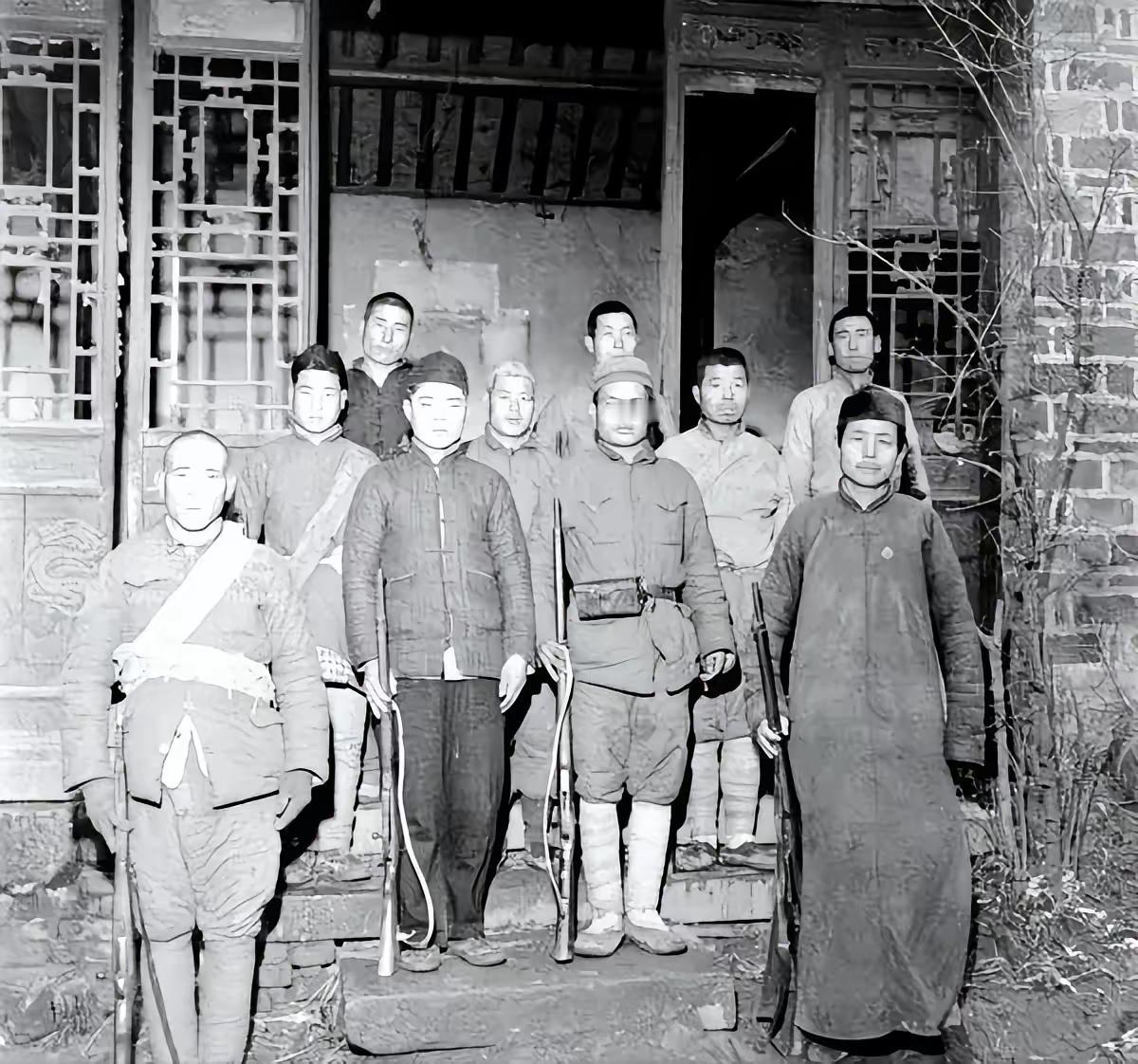

在“七七事变”之后,为了建立全民族统一抗日战线,国共双方达成协议,陕甘宁边区的红军主力改编为国民革命军第八路军,也就是八路军的由来,而八路军下辖三个师,分别为115师,120师,129师。而每个师下辖2个旅,115师下辖343...

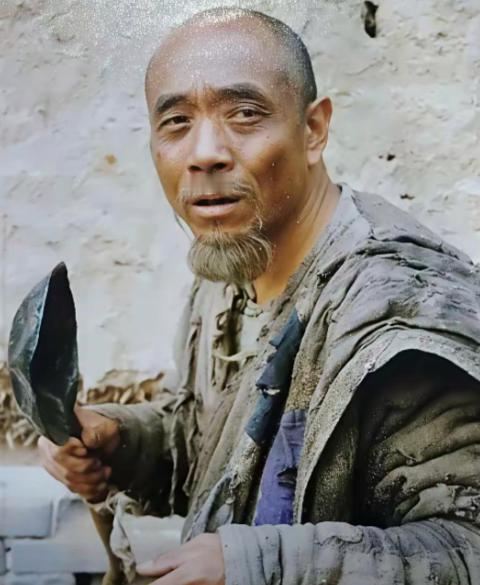

陕西农民翻出70年前的借条,八路军借款100万,如今能换多少钱?

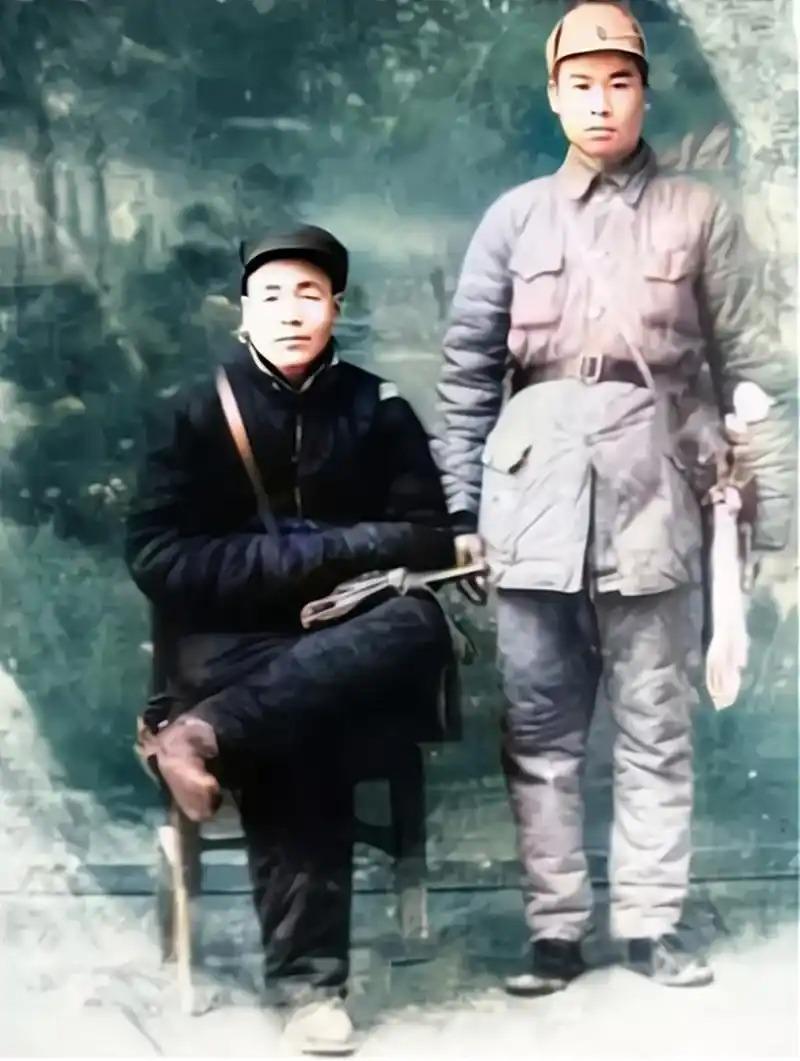

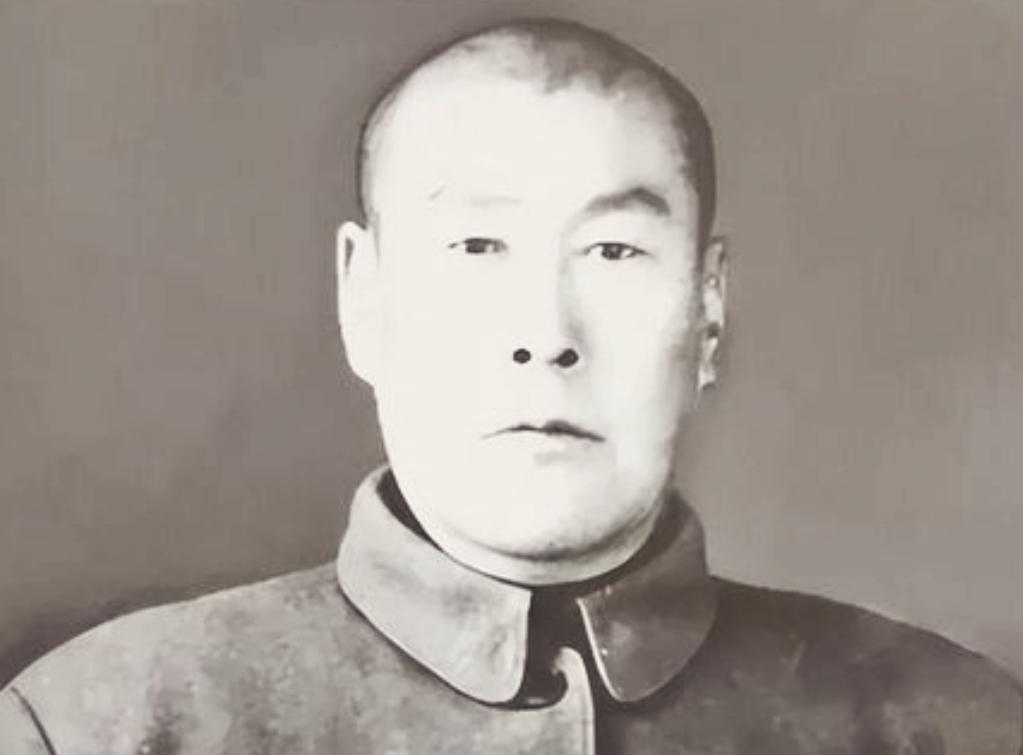

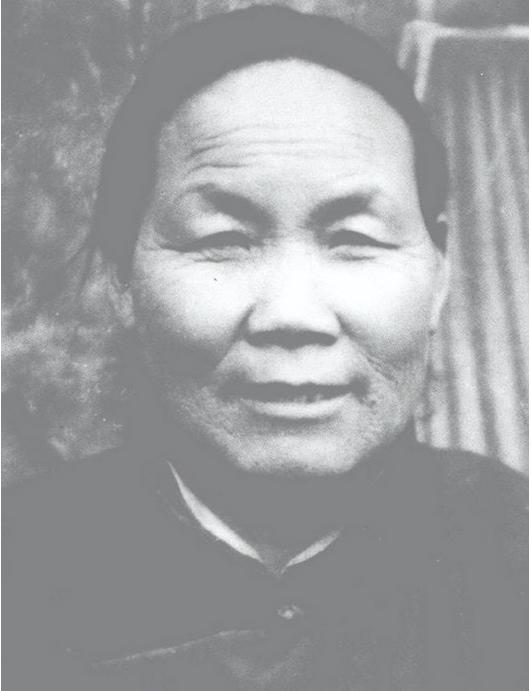

2019年,陕西一位农民在家中翻出一张泛黄的纸片,上面工整写着:“今借到陈鸿清先生法币壹佰万元,棉花五斤,麻鞋五十双…”落款是“八路军干部王平惠”,日期定格在1946年10月14日。这张跨越了73年的借条,不仅是一纸债务凭证...