很多家长都怕儿子长大后没主见:遇事唯唯诺诺,别人说什么都听,自己拿不定主意;可又忍不住替他做决定、帮他规避“风险”,不知不觉就把孩子养成了“听话的木偶”。其实,有主见的核心是“敢思考、能选择、愿负责”,这些能力不用靠复杂训练,就藏在日常对话里。家长常说这几句话,孩子自然会慢慢长出自己的“主心骨”。

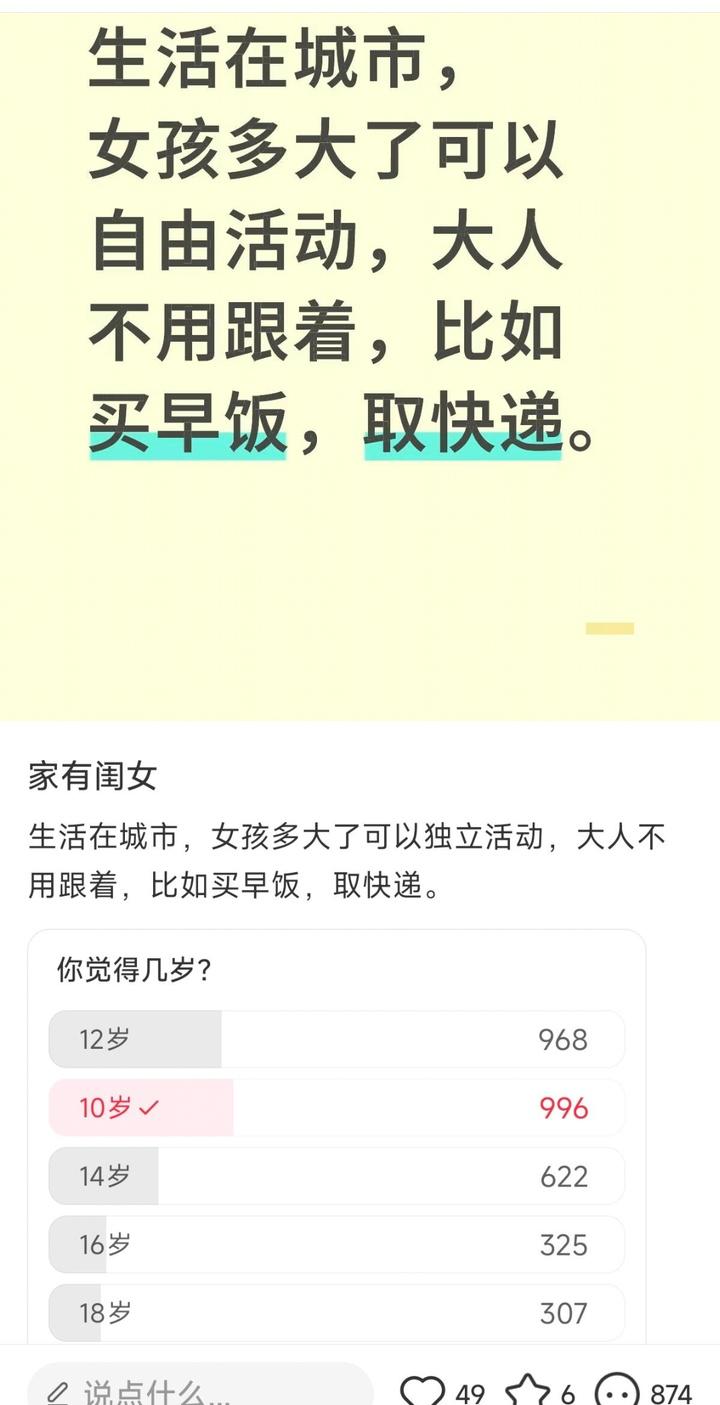

“这件事,你可以自己选。” 别总替孩子包揽所有决定,从小事开始把选择权还给他。早餐选牛奶还是豆浆,书包选蓝色还是黑色,周末想去公园还是图书馆,哪怕是穿短袖还是长袖,都让他自己定。有个妈妈分享,儿子小时候纠结要不要报绘画班,她没直接拍板,而是带他体验了一次课,然后说:“你觉得画画让你开心吗?想不想继续试?决定权在你。” 后来孩子坚持学了五年,不是因为妈妈的要求,而是自己的选择。孩子在一次次选择中会明白,自己的想法很重要,也会慢慢学会权衡利弊,而不是等着别人安排。

“说说你的想法,我在听。” 很多家长习惯了“说教式沟通”,却忘了问孩子“你怎么看”。孩子说“我不想上这个兴趣班”,别急着反驳“这对你好”;孩子质疑“为什么必须这么做”,别敷衍“没有为什么”。认真听他把话说完,哪怕想法不成熟也别急着否定。比如孩子觉得“作业太多写不完”,可以说:“你觉得作业多在哪里?是数学题难还是抄写太多?咱们一起想想办法。” 当孩子感受到自己的观点被尊重,才会敢于表达、乐于思考,而不是习惯性压抑自己的想法。

“没关系,你可以试一次。” 有主见的孩子,往往需要一点“试错空间”。家长总怕孩子走弯路,所以提前把所有障碍都扫清,可这样孩子永远学不会独立判断。孩子想试着自己整理书包,哪怕忘带课本也别指责,告诉他“下次可以提前检查一遍”;孩子想按自己的方法解题,哪怕和老师教的不一样,也先让他试试,再一起讨论优劣。就像学骑自行车,没人能靠别人的指导就学会,必须自己摔几次才能找到平衡。允许孩子试错,他才敢大胆探索,也会在实践中越来越清楚自己想要什么、该怎么做。

“你要为自己的选择负责。” 选择权和责任感是绑定的,只给选择不给责任,孩子只会变得任性。孩子选了买玩具,就要告诉他“买了这个,这个月就不能再要其他玩具了”;孩子选了不上兴趣班,就要让他知道“这是你自己的决定,以后别后悔没学到技能”。有个爸爸,儿子执意要在下雨天出去玩,他没有阻止,只是让儿子穿上雨衣,告诉她“淋湿了会感冒,到时候要自己扛着,不能哭鼻子”。后来儿子真的感冒了,从此再做决定时,都会主动考虑后果。让孩子明白,每个选择背后都有对应的责任,他才会在做决定时更谨慎、更有担当。

“我支持你,但也尊重不同意见。” 有主见不是“固执己见”,而是既坚持自己的想法,也能包容不同声音。孩子和朋友吵架,说“我没错,是他不对”,可以告诉他:“你有自己的道理,妈妈支持你表达,但也听听他为什么这么做,说不定你们只是站的角度不一样。” 孩子坚持要按自己的方案完成小组作业,也可以提醒他:“你的想法很好,但也看看其他同学的建议,说不定能让事情做得更好。” 真正的有主见,是不盲目跟风,也不闭目塞听,既能坚定自己的选择,也能理性看待别人的观点。

养有主见的儿子,从来不是让他“不听话”,而是让他“会听话”——听自己内心的声音,也能分辨别人的建议;不是让他“事事正确”,而是让他“敢于尝试、勇于负责”。家长少一点控制,多一点尊重;少一点说教,多一点倾听;少一点担忧,多一点信任,孩子自然会在日常的点滴对话中,慢慢长成有想法、有担当、有底气的人。毕竟,孩子终有一天要独自面对世界,而有主见,就是给他最好的“铠甲”。