九年前国庆长假的记忆还带着焦灼的温度。在长治老城中心兜兜转转,车辆排成长龙,方向盘在掌心攥出汗水,绕着地图上那个标记着"潞安府城隍庙"的红点转了三圈,最终因无处停车而遗憾离去。今年故地重游,惊喜地发现老城更新中,特意在古迹周边规划了新的停车场,这份改变让再次探访的旅程少了波折,多了期待。

穿过车水马龙的现代街道,潞安府城隍庙的飞檐翘角忽然撞入眼帘。作为全国重点文物保护单位第五批入选者,这座古建筑群以一种奇妙的姿态,将六百余年的光阴折叠在青砖黛瓦之间。抬眼望去,整座庙宇坐北朝南,"一进三院"的布局严谨对称,如同翻开一部立体的建筑史书,元、明、清三代的营造智慧层层铺展在眼前。

最南端的六龙壁率先吸引目光。不同于皇家龙壁的磅礴大气,这座琉璃照壁以民间匠人的灵巧心思取胜。六条蟠龙姿态各异,琉璃釉色虽历经岁月磨损,仍能看出当年烧制时的绚丽。龙身鳞片、爪尖锋芒在阳光下微微反光,仿佛下一秒就要破壁而出。照壁之后的宏门,作为庙宇第一道正式入口,门框上的石刻纹样细致入微,牡丹缠枝、祥云瑞兽,无声诉说着古代工匠对吉祥寓意的执着追求。

再往前,一座四柱三楼的木牌楼赫然挺立。卯榫咬合的木构架没有一根铁钉,却在数百年间抵御了无数次风雨侵袭。抬头细看,额枋上的彩绘虽已褪色,仍能辨认出三国故事与神话传说的场景。工匠们用最朴素的矿物颜料,将关羽夜读春秋、八仙过海的画面定格在木纹之间,每一笔勾勒都是对传统文化的虔诚致敬。

跨过山门,玄鉴楼作为明代建筑的代表,展现出截然不同的气质。这座二层楼阁式建筑下层为通道,上层设戏台,精巧的设计体现了实用与审美的完美结合。站在戏楼之下仰头望去,藻井以层层斗拱堆叠成螺旋状,复杂的几何图案仿佛是数学与美学的奇妙交融。据说旧时每逢城隍诞辰,这里便会唱起连台大戏,周围百姓踩着青石板路赶来,戏台上的唱念做打与台下的叫好声,曾是老城最热闹的风景。

穿过宽敞的庭院,终于来到整座庙宇的核心——中大殿。这座元代原构建筑,用震撼人心的空间设计诠释着古人的营造智慧。面阔五间、进深六椽的大殿内,采用减柱法营造出开阔的内部空间,十二根金柱撑起巨大的歇山顶,却不见常见的密集立柱阻碍视线。抬头望向梁架,元代建筑特有的粗犷风格展露无遗:未经精细打磨的原木梁架纵横交错,驼峰、叉手等构件造型简练,每一处交接点都传递着结构力学的精妙。抚摸着被岁月打磨得温润的木柱,仿佛能触摸到七百多年前工匠斧凿的痕迹。

中大殿之后的寝宫,是明代扩建的产物。相较于元代大殿的雄浑,这里多了几分细腻与温情。檐下的木雕雀替刻满人物故事,窗棂以万字纹、步步锦等传统图案装饰,寝宫内供奉的城隍夫妇塑像,衣着纹饰皆按明代服饰制度制作。两侧耳殿里,还陈列着历年修缮时发现的碑刻、砖瓦,每一块残件都记录着这座庙宇的兴衰变迁。

漫步在廊庑之间,清代增建的建筑细节同样值得玩味。屋脊上的琉璃吻兽造型夸张,檐角悬铃随风轻响,彩绘壁画虽已斑驳,仍能看出佛道故事的生动场景。特别引人注目的是献亭前的青石月台,八面围栏上雕刻着二十四孝图,每幅浮雕都配有简短的题刻,将伦理教化融入建筑装饰之中。

这座跨越三个朝代的建筑群,不仅是中国现存规模最大、保存最完整的府级城隍庙,更是一部鲜活的建筑教科书。元代的大气磅礴、明代的精巧雅致、清代的华丽繁复,在这里和谐共生。当指尖划过不同时代的砖石木构,能清晰感受到每个朝代独特的审美取向与技术革新。更难得的是,它至今仍保持着宗教场所的功能,每逢传统节日,当地百姓依然会来此焚香祈福,袅袅青烟中,古老的信仰与现代生活在此交汇。

走出城隍庙时,老城的市井烟火扑面而来。街边小店飘来壶关羊汤的香气,转角处的梆子戏唱腔隐约可闻,穿着汉服的年轻人举着手机在琉璃照壁前自拍。这座屹立在市中心的古建筑群,既守护着历史的厚重,又见证着城市的新生,用三朝屋檐下的时光叠影,诉说着长治这座古城的过去、现在与未来。

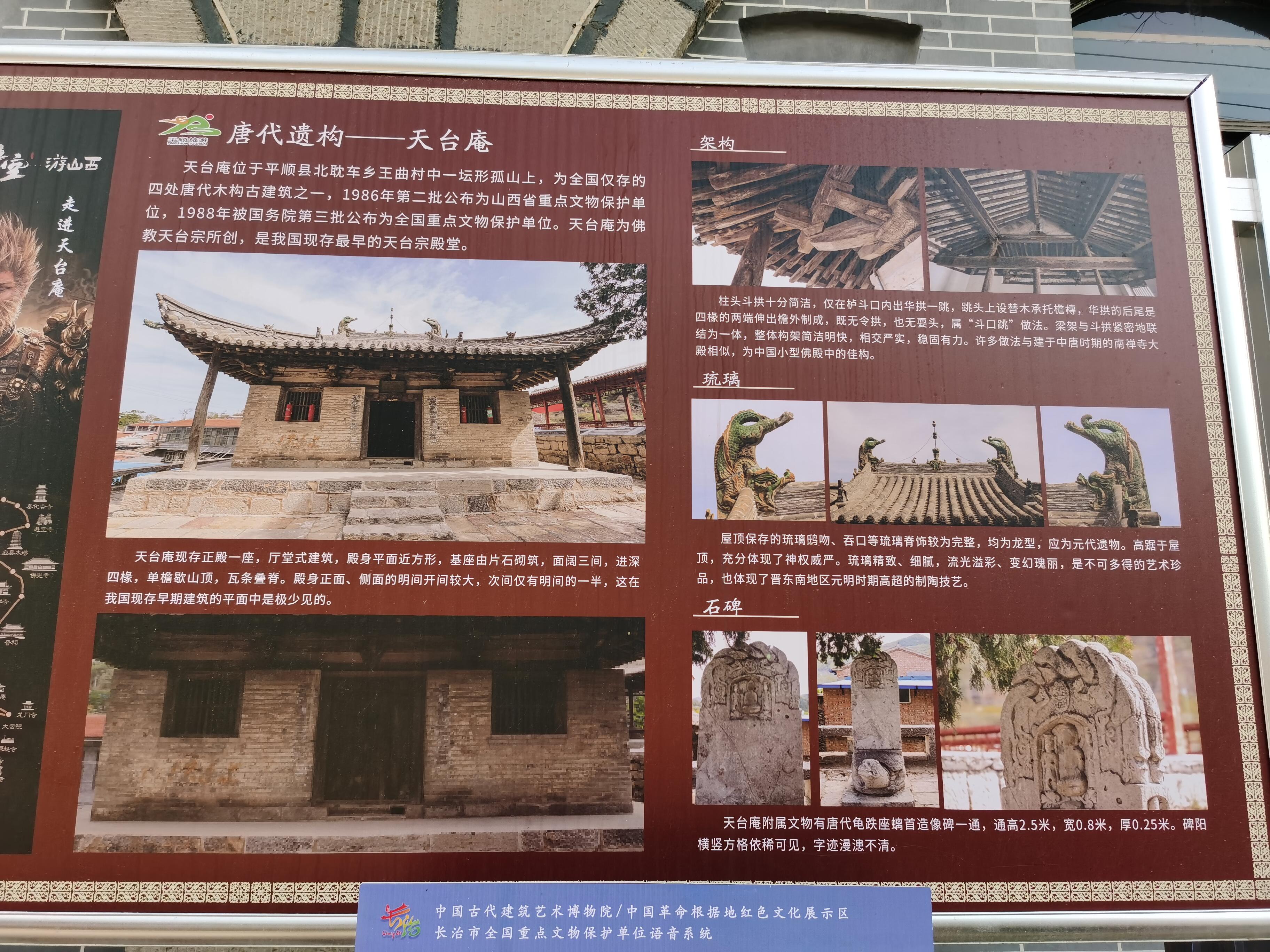

在山西平顺县北耽车乡王曲村,一条不宽的村路蜿蜒而过,寻常的农家小院错落分布,乍一看,这里与北方无数个宁静村落并无二致。然而,就在这朴实的村落之中,藏着一处令古建爱好者心驰神往的秘境——天台庵。5月16日,结束观音堂的参观,我们马不停蹄地赶往这里,只为与这座充满神秘色彩的古建相遇,在下午五点前,终于站在了它的面前。

远远望去,天台庵坐北朝南,安静地伫立在那里,没有华丽的飞檐翘角,也不见繁复的雕梁画栋,它的外观甚至可以说是质朴到有些低调。但就是这份低调,反而让人忍不住想要走近,一探究竟。跨过一道小小的门槛,走进院内,首先映入眼帘的便是那座仅存的正殿,它稳稳地建于高0.68米的石砌台基之上,历经岁月的风吹雨打,台基表面已有些许磨损,却依然坚固如初,像是一位沉稳的老者,默默支撑着这座建筑走过漫长的时光。

正殿面阔三间,进深四椽,单檐歇山顶的造型简洁大方。屋顶上的琉璃脊饰,在阳光的照耀下,闪烁着微微的光泽,虽已没有初建时的鲜亮夺目,却也为这座古朴的建筑增添了一丝灵动。走进殿内,采用的是彻上露明造的梁架结构,没有天花板的遮挡,梁架结构完全暴露在外,每一根木梁、每一处榫卯都清晰可见,这种设计不仅展现了古代工匠高超的技艺,更给人一种开阔、通透的视觉感受。

细细观察,四椽袱通达前后檐,粗壮的木梁横跨整个空间,承载着屋顶的重量,仿佛在无声地彰显着自己的力量。殿身一周的檐柱,柱头卷杀和缓,没有生硬的棱角,多了几分柔和之美。柱间仅施阑额而无普拍枋,阑额不出头,栌斗直接安放于柱头之上,这样的构造看似简单,实则蕴含着古人的智慧。柱头上的斗拱采用斗口跳的形式,跳头上施横木承檐博,这正是宋《营造法式》中记载的“斗口跳”实例。站在殿内,看着这些精巧的木构件,想象着千百年前,工匠们是如何精心设计、巧妙搭建,才能让这些木头相互咬合,构成如此稳固又美观的建筑结构,心中不禁涌起一股对古代工匠的敬佩之情。

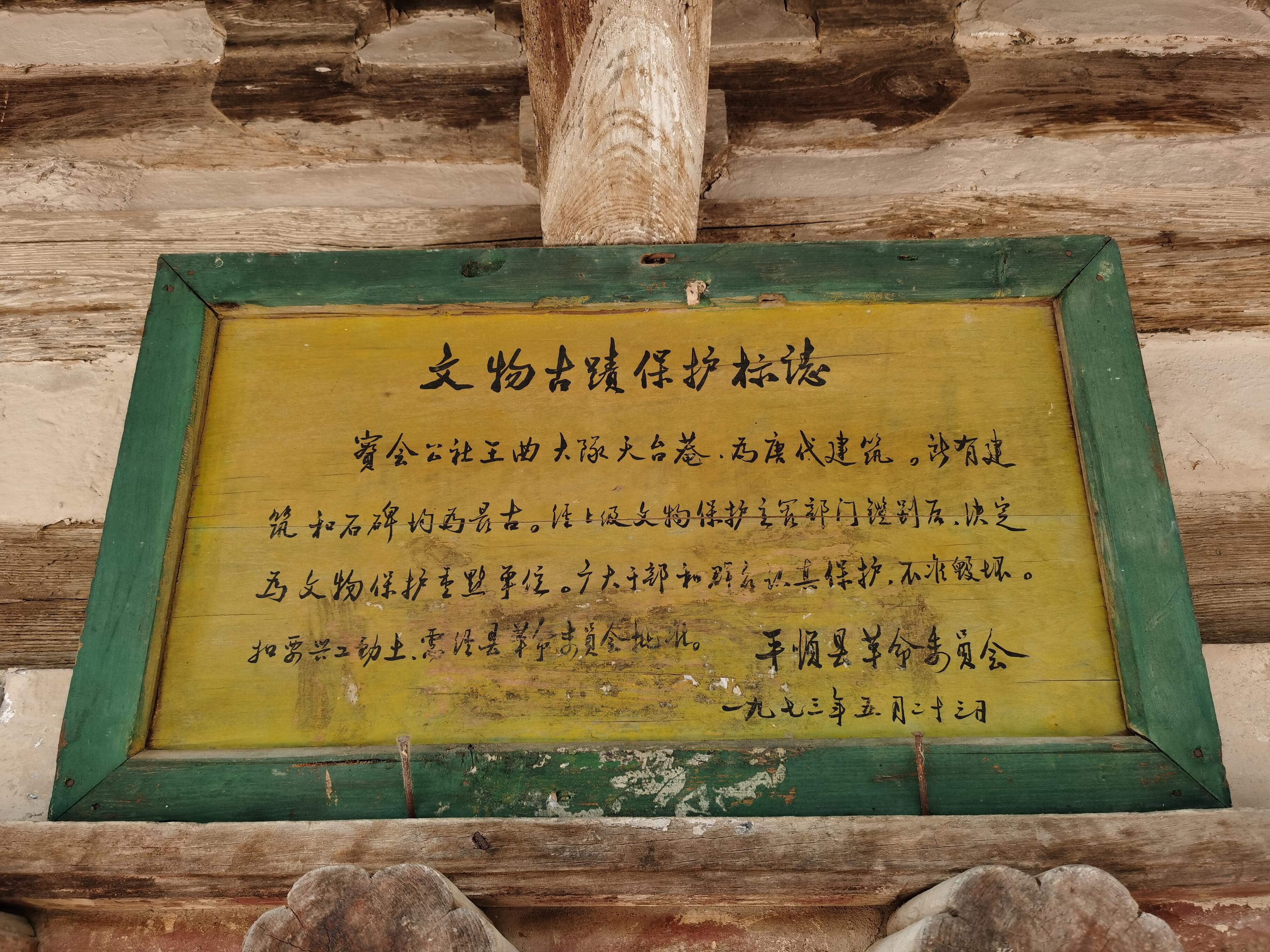

关于天台庵的创建年代,一直以来都存在着争议。门口的简介上写着创建年代不详,只知现仅存的正殿为唐代遗构。然而,近年修缮时发现的墨书题记,却为这座建筑的身世之谜带来了新的线索。题记中记载“大唐天成四年建创立”,大唐天成四年,即五代后唐天成四年(929年),并且还有多次重修的记录。这一发现让部分学者推断,天台庵实际建于五代后唐时期。但无论它究竟始建于何时,不可否认的是,这座殿宇保留着浓厚的唐代风格。从整体的建筑造型,到每一个木构件的细节处理,都能看到唐代建筑大气、简洁、雄浑的影子。

在我国,唐代木结构建筑本就极为稀少,天台庵便是仅存的四座唐代木结构建筑之一。它的存在,对于研究我国寺庙建筑有着不可估量的价值。它就像一本立体的史书,用实实在在的建筑结构和构件,为我们展现了那个时代建筑的特点和工艺水平。与其他同时期或后世的建筑相比,天台庵没有过多华丽的装饰,更注重建筑结构本身的合理性和稳固性,这种返璞归真的建筑理念,在如今追求繁复装饰的建筑潮流中,显得尤为珍贵。

漫步在天台庵内,四周一片静谧,只能听到偶尔传来的风声和自己的脚步声。在这里,时间仿佛放慢了脚步,让人能够静下心来,细细品味这座古建的每一处细节。抚摸着粗糙的梁柱,看着斑驳的墙面,能真切地感受到历史的沧桑。它经历了无数次的风雨侵袭、战火洗礼,却依然顽强地保存至今,为我们留下了这份珍贵的文化遗产。

对于古建爱好者来说,天台庵绝对是一处不容错过的打卡之地。在这里,你可以近距离观察唐代建筑的独特构造,感受古代工匠的精湛技艺;可以在静谧的氛围中,与历史对话,想象当年这座庵堂里曾经发生的故事;还可以用手中的相机,记录下这些精美的木构建筑,将这份历史的厚重与美丽永远留存。

离开天台庵时,夕阳的余晖洒在殿宇之上,为它镀上了一层温暖的金色。回望这座古朴的建筑,心中满是不舍与感动。在浊漳河谷这片土地上,天台庵就像一个时光的切片,承载着千年的建筑智慧与文化传承,静静地等待着更多的人前来探寻它的奥秘,读懂它无声的诉说。