卡夫卡是奥地利批判现实主义文学的杰出代表人物,代表作《变形记》《审判》《城堡》。卡夫卡享有世界顶级文学大师的盛誉,西方众多的流派都尊其为“鼻祖”。

《在流放地》《在流放地》是卡夫卡十分重要的一篇短篇小说,发表于1914年10月,是他最能深刻反映人性被技术控制和异化的作品,这篇小说标志着卡夫卡“关于罪和惩罚的探究已经达到了顶点”。

卡夫卡在《在流放地》中构建的处决机器,是一个充满象征意味的精密装置。这台由"床"、"测绘仪"和"耙"组成的机器,不仅是一件刑具,更是整个极权统治体系的微缩模型。它的运行机制体现了技术理性的极致发展——将人的身体简化为可以被精确操控的客体。

机器最令人不寒而栗的特征在于其"教化"功能。通过在被处决者背上刻写所谓的"罪行",权力不仅消灭肉体,更试图在生命消逝的过程中完成意识形态的铭刻。这一过程持续整整十二小时,受刑者将在漫长的痛苦中"领悟"自己的罪状。这种将惩罚与教化结合的设计,暴露了极权主义最深层的欲望:不仅要征服身体,更要征服灵魂。

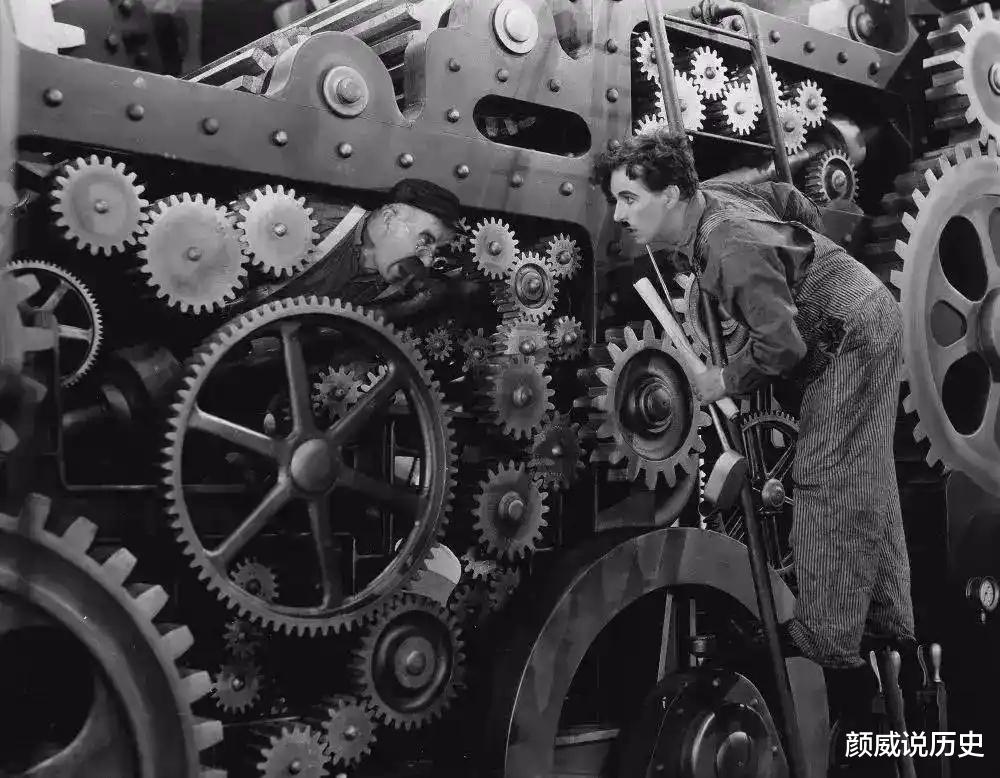

军官对机器的痴迷态度尤为值得深思。他像对待情人般抚摸机器的每个部件,详细解释其运作原理。这种情感投射揭示了技术如何从工具转变为崇拜对象。在军官的价值体系中,机器的完美运行比人的生命更具意义,这种价值颠倒正是技术异化的最极端表现。

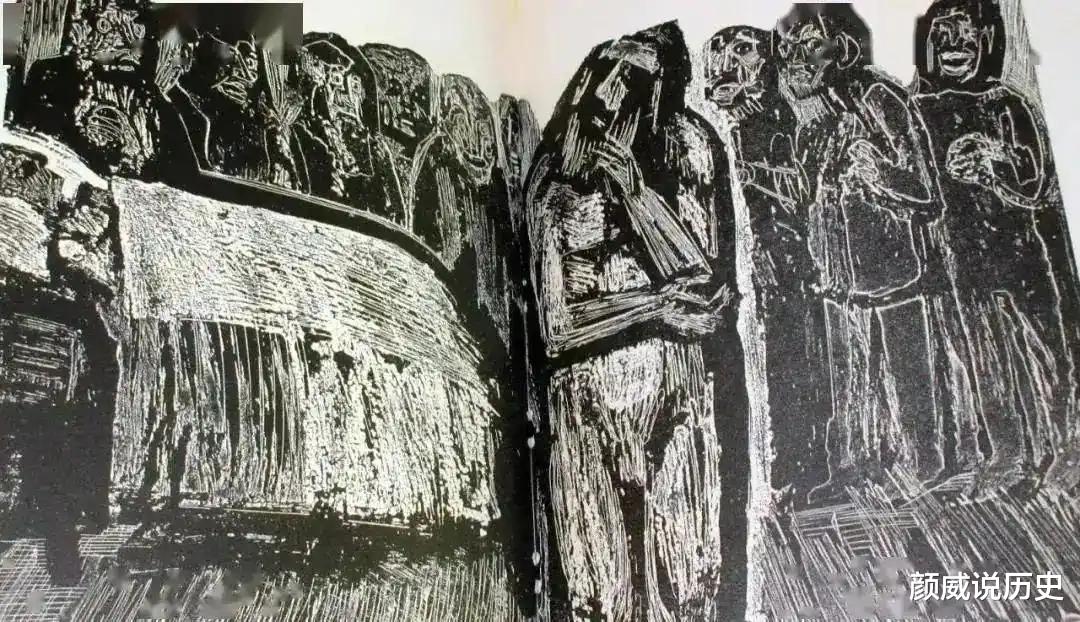

在老司令官时代,处决仪式是一场盛大的公共景观。"山谷里已人山人海","数百人苍蝇似的簇拥在土坑周围",这些描写生动地呈现了权力如何通过公开的暴力展演来巩固自身权威。

公开处决作为一种政治剧场,具有多重功能。首先,它通过展示暴力的极致,在观众心中植入恐惧的种子。当民众亲眼目睹轻微过失带来的残酷惩罚,自然会收敛自己的行为,成为更驯服的臣民。其次,它将个体的痛苦转化为集体的狂欢,使观众在无意识中成为暴力的共谋。最后,通过暂时的"权力下放"幻觉,让普通民众体验作为统治者的快感,从而强化对现有秩序的认同。

特别值得注意的是观众的心理状态。他们"津津有味地观看犯人血淋淋的受刑过程",这种将他人痛苦娱乐化的倾向,反映了长期生活在暴力体制下人性的扭曲。当残酷成为常态,当暴力成为景观,人性的敏感度就会不断降低,最终导致道德感的彻底麻痹。

在流放地这个微型极权社会中,每个人都以不同方式丧失了人性。军官作为体制的忠实执行者,已经完全认同于那台杀人机器。他的思维、情感乃至生命价值都与机器紧密相连。当旅行者拒绝支持这种处决方式时,军官选择用机器自我了断,这象征着他早已成为机器的延伸,一个没有独立意志的零件。

犯人的形象同样令人深思。被指控的勤务兵对自己的命运漠不关心,"丝毫不去关心自己究竟犯有何罪,也不寻找机会为自己申辩"。他的麻木不仅源于无知,更是长期生活在暴力体制下的心理防御机制。当个体意识到反抗毫无意义时,麻木成为唯一的生存策略。

士兵作为看守者,对周围发生的一切都无动于衷。他的昏昏欲睡象征着整个社会的精神沉睡。在这种状态下,暴行成为常态,残酷变得司空见惯。普通民众的表现则更为复杂,他们既是暴力的观众,也是潜在的受害者,却在集体狂热中失去了批判和反抗的能力。

卡夫卡通过这台处决机器,预言了技术理性可能带来的噩梦。在流放地,机器不仅执行判决,更成为判决本身。这种技术的异化过程正是法兰克福学派所批判的"工具理性"的极端体现。

当技术理性渗透到政治领域,就会产生一种新的控制形式。决策过程被简化为技术操作,道德考量被效率优先取代,人的价值被量化评估。在这个体系中,如同马尔库塞所言,个人失去"内在的向度",成为"单向度的人"。他们不再质疑制度的合理性,只关心如何在这个体系中更好地生存。

颇具讽刺意味的是,当军官自己躺上处决机器时,机器却意外地快速解体。这个结局暗示了技术统治的内在脆弱性。当系统过于依赖技术控制时,任何意外都可能导致整个体系的崩溃。卡夫卡似乎在提醒我们:建立在技术暴力之上的秩序,终究是虚幻而不可持续的。

尽管《在流放地》描绘了一幅阴暗的图景,但卡夫卡并没有完全否定人性的可能。旅行者这个角色,代表着外在于这个体系的目光。他的不适、质疑和最终离开,表明即使在最严密的技术统治下,个体的道德判断依然可能保持独立。

特别值得注意的是军官的结局。这个体制最忠诚的仆从,最终成为自己信仰的牺牲品。他的悲剧暗示,当人完全将自己等同于技术系统时,实际上已经走向了非人化的道路。这个结局既是对技术崇拜的批判,也是对人性复归的呼唤。

《在流放地》最终留给我们的,不仅是一部文学经典,更是一面照见技术时代人类处境的镜子。它提醒我们,技术的本质应该是服务于人的解放,而非人的奴役;应该是增强人的能力,而非取代人的判断。

更重要的是,我们需要在技术理性之外,守护那些使人成为人的本质特性——同情心、创造力、道德感和对美的追求。这些人性特质或许不能直接转化为生产效率,但正是它们赋予生命以意义和尊严。

在这个意义上,卡夫卡的《在流放地》不仅是一部关于过去的作品,更是一部指向未来的寓言。它要求每一代读者思考:我们想要一个什么样的技术未来?我们准备为子孙后代留下什么样的世界?这些问题的答案,将决定人类文明最终的走向。