很多项目经理都有类似的感受:项目复盘开了很多场,复盘会议纪要写了很多份,但后面项目似乎还是“换汤不换药”。项目复盘会议现场要么火药味十足,要么陷入形式主义。作为一个经历过多次项目崩盘、也见证过团队逆风成长的项目经理,我想和你聊聊:如何用一套可落地的项目复盘方法,让复盘慢慢从“找问题”变成“找规律”,也让团队找回一点点信任感和掌控感。

为什么项目复盘总停在“找问题”?先看清三类根源

很多团队并不是没有做项目复盘,甚至开得还挺频繁。但如果我们只停留在“项目复盘不够重视”“大家执行力不行”这样的结论,就很容易陷入自责或者抱怨。作为项目经理,我更习惯去追问一句:为什么会这样?它背后有没有一些更深的结构性原因?

接下来想从三个常见的项目复盘跑偏的源头,拆开和你聊聊。

1. 被绩效“绑架”的项目复盘讨论

在不少组织里,项目复盘和绩效是隐性绑定的。于是,项目复盘变成了一个隐性的“问责场”:谁的问题多,谁就“有锅”;谁承认得多,谁就“更失败”。

这种氛围下,项目复盘注定很难做深。因为从人的本能来说:

一旦感觉“我要为这次事故负责”,大脑就会从“学习模式”切换到“防御模式”。

你会看到这样几种典型表现:

话术变得非常“安全”:“当时我们确实评估不够充分”“后面会加强沟通”;

很少有人愿意承认:“其实当时我心里就知道这么干不对,但我不敢叫停”;

真正触及项目管理体系、资源策略、目标设定等系统问题的提问(比如资源配置、里程碑设计、决策机制),容易被轻轻带过。

这并不是谁“道德有问题”,而是环境在驱动行为。要理解项目复盘为什么总在浅层打转,第一步是承认:当复盘被当作“绩效证据场”,它的学习价值就被严重削弱了。

2. 只盯“这一次”,看不到“复发模式”

还有一种普遍情况:我们非常认真地分析了这一次的项目事故,但缺少对长期反复出现模式的观察和总结。

当项目复盘只停留在“这次谁没有评估好”“那次谁忘了通知”,我们看到的只是一个个孤立的事件,而不是背后的管理模式和组织规律。换句话说:事件在变,但“规律”没变——所以结果也在重复。

作为项目经理,我后来会刻意问自己三个问题,把项目复盘从事件层拉高到规律层:

这个问题,在过去的项目里是不是出现过类似形态?

如果把人名都遮住,只留下行为描述,会发现什么共性?

如果不改项目管理机制,只靠大家“更努力”,下次大概率还会发生什么?

当你开始这样看待项目复盘时,讨论就不再是“谁又搞砸了”,而是“我们是不是在同一个坑里绕圈”。

3. 安全感不够,真话出不来

真正有价值的项目复盘,有一个很现实的前提:大家敢说真话。大家敢说真话,敢暴露脆弱,敢谈“当时为什么犹豫、为什么没坚持”。

当大家都不敢说真话,“项目复盘”很容易变成一种合理避险的表演:每个人都在小心翼翼地“说够多,又不说太多”。

所以,当我们说“项目复盘要找规律”时,有一个往往被忽略的前提是:

先给大家一个足够安全的空间,允许他们把真实的想法拿出来摆在桌面上。

否则,再好的复盘方法论、再精细的项目管理话术,也很难真正落地。

从找问题到找规律:让项目复盘真正产生价值

既然问题的根源不只是“态度不端正”,而是被绩效、结构和氛围共同影响,那项目复盘还能指望什么?

我的答案是:别把项目复盘当成一次“审判会”,而是视作一次对团队“项目管理操作系统”的检查与微调。是我在多个项目管理实践里试出来、踩过坑之后留下的版本。你可以按团队情况做取舍,也可以借助 ONES 这样的一体化项目管理工具,帮你在落地时省下很多“靠记忆和自律硬扛”的精力。

1. 先安顿情绪,再分析问题

很多项目复盘一上来就问:“这次出了哪些问题?”

听上去高效,但往往忽略了一个事实:大家心里还在情绪里,没有准备好进入理性讨论。

后来我习惯在会议开头留 5 分钟,先问三个问题:

这次项目里,对你个人来说最累的一刻是什么?

最委屈或最无力的瞬间是什么?

如果只说一件“做得还不错的事”,你会说什么?

这三个问题带来的变化是很明显的:

情绪被承认了,不再需要通过“防御”和“怪罪别人”的方式来释放;

团队开始明白:这场项目复盘不是来找替罪羊,而是来理解发生了什么;

作为项目经理,你也会听到很多平时听不到的信息:谁在某个节点其实已经撑不住?谁当时想提风险但没找到机会。

如果你在使用 ,可以把这些问题写进固定的“项目复盘模板”中。当一个团队能在项目复盘里坦诚地说“那天我真的有点崩溃”“当时我很害怕自己被认为不专业”,后面谈流程、机制、资源的时候,语气和姿态都会完全不一样。

2. 用“时间线”厘清事实,而不是打“记忆拉锯战”

第二步,我会用一张简单的时间线,带大家先“看事实”,而不是先抢“解释权”。

比如:

3 月 5 日:立项,初版范围确定;

3 月 20 日:业务提出 A 功能变更,开发周期压缩 1 周;

4 月 10 日:高层临时要求增加 B 功能,未同步调整上线日期;

4 月 27 日:联调阶段暴露接口耦合问题,上线风险升高;

4 月 30 日:上线前一晚紧急调整,产生连锁故障。

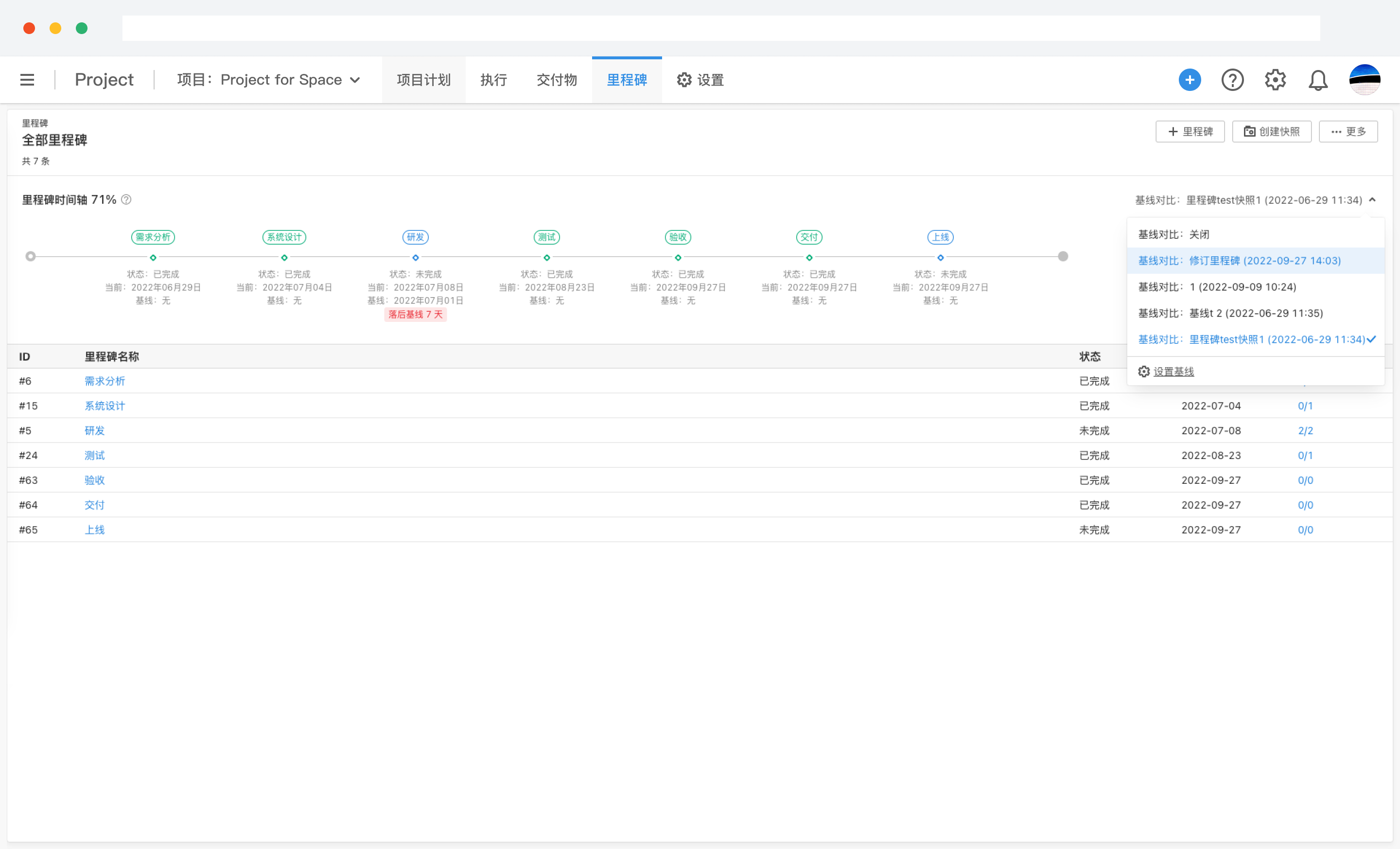

如果项目过程、需求变更、版本记录都沉淀在 ONES 这类项目管理工具里,你几乎不需要“凭印象还原”:

可以通过需求、任务、缺陷的历史记录和时间轴快速拉出关键事件;

通过迭代、里程碑、发布记录,可视化展示项目节奏;

把这条时间线直接投在复盘会上,让所有人基于同一份事实讨论。

通过 ONES 设置项目里程碑和关键交付物

把这些事实写在白板、文档或者 ONES 这类工具里的“项目复盘视图”中,逐项确认,会带来两个好处:

减少“记忆对抗”——少一句“我记得当时是……”,多一句“让我们看时间线”。

帮助每个人重新站在当时的环境里,理解当下的决策,而不是事后诸葛亮。

项目复盘里先对齐事实,是对所有人的尊重。只有事实清楚了,后面谈“为什么”才有意义。

3. 从单点问题走向“模式识别”:我们到底在重复什么?

当事实相对清晰之后,我会习惯性地抛出一个问题:

“如果把这次项目当作一次实验,你觉得我们在重复什么样的模式?”

这个提问的重点不是“谁错了”,而是“我们的组织习惯是什么”。很有趣的是,只要这个问题问出去,团队往往能说出非常有价值的观察,例如:

”我们一遇到高层拍板的需求,就默认一切不可商量,只能往里硬塞“;

“每次有变更,最容易被压缩的永远是测试时间,而不是范围或上线日期”;

“一到跨部门协作,大家开会时都说支持,执行时都先顾自己本部门的项目“。

这时候,如果你的历史项目数据都在 ONES 里,其实可以做一件很有价值的事:

把近一年或近几次类似类型项目拉出来,用同一套视图对比需求变更次数、测试压缩比例、延期情况;

让“我们在重复什么模式”,不仅是感觉,而是有数据、有趋势的项目管理洞察。

这就是从“问题”走向“规律”:问题是一次性的,规律是可复用的。当我们在项目复盘里开始识别这些模式时,项目复盘的层次就从“事件处理”提升到了“系统观察”和“组织反思”。

4. 用一个简单框架整理规律:事件–模式–机制–行动

为了避免复盘讨论散掉,我通常会在白板或文档上画一个简单的四层框架,名字很直白:“事件–模式–机制–行动”模型,每次项目复盘都用它来收束讨论。

1. 事件(What happened)——项目事件层

列出这次项目中值得记录的关键事件。

例如:上线前一周新增需求;联调时发现接口耦合严重;压缩测试周期等。

2. 模式(Pattern)——行为与协作模式层

找出这些事件背后重复出现的行为模式。

例如:决策总是“先拍板再补评估”;需求变更默认由团队“自己消化”,而不是重新谈判范围和时间。

3. 机制(System/Structure)——项目管理机制层

追问是什么制度、流程、激励、文化,驱动了这些模式

例如:没有“变更冻结期”的共识;OKR 设计鼓励不断“加码”而非按质按量完成;需求评审会上没有“反对的权利”。

4. 行动(Next small moves)——下一步小实验

选出 1–2 个最小可行改动,在下个项目里试验。

例如:为关键项目设定“上线前两周不接受新增需求”的规则;在评审会议中固定一个角色:负责提出反对意见或风险提醒。

如果你使用的是 ONES 这样的项目管理平台,可以把这套“四层模型”固化为一个项目复盘模板:

事件层对应项目的关键里程碑、需求和缺陷记录;

模式层以标签、字段或评论的形式沉淀在复盘文档中;

机制层以项目管理规范、流程配置的变更记录体现;

行动层直接转成下一期项目或迭代里的任务和检查项。

这样,项目复盘不再是一份散落在网盘里的 PPT,而是进入你日常项目管理工具里,被下一次项目真实调用。

5. 做小实验,而不是写完美方案

很多项目复盘的改进计划之所以难落地,是因为它们太大、太全、太理想。

比如:

“要完善需求管理流程”;

“要提高测试左移程度”;

“要加强跨部门沟通”。

这些话都没错,但太抽象。我的做法是:每次项目复盘,我们只选 1–2 条可以在下一次迭代验证的小实验。

举几个真实的例子:

下一个项目里,试行“变更登记表”,任何临时加需求都要写清“谁提的、为什么、取舍了什么”;

每周例会上,固定 10 分钟,让各角色说“本周最担心的风险”而不是“工作进展”;

对于跨部门项目,一开始就和各部门负责人约定一条规则:出现冲突时,先拉项目组碰头,48 小时内给决策,而不是在群里拉扯。

这些小实验有时候会失败,但没关系——失败本身也是一种“可复盘的结果”。至少会让团队意识到:项目复盘是真的会改变一些东西,而不是写在文档里就算数。你在下一次项目复盘里,可以问:

这条规则哪里好用?哪里不适配?

是规则不合理,还是执行环境还没准备好?

如果你用 ONES 管理项目,可以简单地:

为每一个“小实验”建一个轻量任务或子项目,指定负责人和验证周期;

在迭代或项目视图里打上标签,明确哪些实践源自上一次项目复盘;

在下次复盘时,直接拉出这些任务的完成情况和反馈,形成“复盘 → 实验 → 再复盘”的闭环。

通过一个个小实验,项目复盘本身就变成了持续迭代“组织项目管理操作系统”的过程,而工具负责帮你记住这些微小但关键的改动。

6. 把项目复盘沉淀到“机制”和“工具”里

当某些规律被多次验证后,就可以考虑把它们固化下来,不需要再反复靠“记忆”和“口头提醒”来维持了,你可以考虑把它们沉淀为项目管理体系的一部分。

把关键里程碑前需要检查的事项,整理成一份“上线前 Checklist”;

在项目管理工具里,为项目复盘建立一个固定模板:时间线、事件–模式–机制–行动四层内容;

把典型项目复盘的总结,整理成组织内部的“项目复盘案例库”,便于后来者学习。

这里,ONES 这样的项目管理工具能派上用场:

你可以把 Checklist 做成标准化的检查清单,挂在每一个关键里程碑前;

把项目复盘模板配置为项目结束状态的必经步骤,避免复盘“看心情”;

用 ONES Wiki 知识库整理典型复盘案例,按项目类型、业务线、风险类型等进行分类索引。

这比在 PPT 里写“要提升项目管理成熟度”要实际得多。

写给正在焦虑的你:项目复盘,先放下自责

如果你现在正卡在一个项目里:

项目复盘被一拖再拖;

想总结,却不知道从哪里下笔;

或者你已经习惯在项目复盘里先“自我检讨”一遍。

我想跟你说四句话,也算是给你、也给当年的自己:

1. 你已经在做一件很难的工作。

能在不断变化的环境里,把项目推进到可以复盘,本身就是一种能力。请先给自己一点肯定。

2. 不要把项目复盘当作“审判日”,而是当作“观察日”。

我们不是要证明谁不行,而是要一起弄清楚:在这样的目标、节奏、组织结构下,我们是如何做选择的。

3. 允许自己和团队不完美,但要坚持一点点向前

真正的成长,不是一次项目复盘就焕然一新,而是一次次承认“原来我们还可以这样改一点”的过程。

4. 别忘了给自己做一轮“个人复盘”。

除了项目复盘,项目经理也很需要和自己对话:

哪个时刻,我其实有机会说“不”,却选择了沉默?

哪些责任,是我习惯性地全揽在身上,但可以适度分散的?

下一次类似项目,我最想坚持的一条底线是什么?

这些问题不需要马上有标准答案。但它们会在你心里埋下一颗种子,让你在下一次做项目复盘时,更笃定地站在那个位置上。

和规律做朋友,而不是和错误对抗

回头看这些年的项目经历,我越来越相信:

项目复盘的价值,不在于我们列出了多少问题,而在于我们看见了哪些模式,是否敢于承认它们、调整它们,并用一个个小实验去验证新的可能性。

当项目复盘从“找问题、找责任人”,慢慢升级成“找规律、调机制”,你会看到几个变化:

团队不再一听到“复盘”就紧张;

更多同事愿意在会上说真话,而不是端出一套“安全话术”;

你也会在不断的项目复盘中,看见自己作为项目经理、团队负责人的成长曲线——从“被动收拾残局”,到“主动识别模式、设计小实验”,再到“逐步影响团队的工作方式”。

如果你愿意,从下一次项目复盘开始,试着做一件小事:

哪怕只是把“找问题”这三个字换成“找规律”,再配合一个你们愿意长期使用的项目管理工具(比如 ONES),把这些规律慢慢固化下来。

你会惊讶地发现,很多你以为“只是这次运气不好”的事,其实早就写在了团队的“规律”里——而你,有机会参与重写它。

愿我们都能在一次次项目复盘中,不只是修补错误,也一点点找到属于自己和团队的规律感和成长路。