左传中,对封建王朝有一句很经典的评价。——其兴也勃焉,其亡也忽焉。

王朝草创立国,十年八年足矣。中间经历短则百八十年、长则两百来年的中兴衰败,最后再用一二十年亡国。这是绝大多数王朝的宿命。

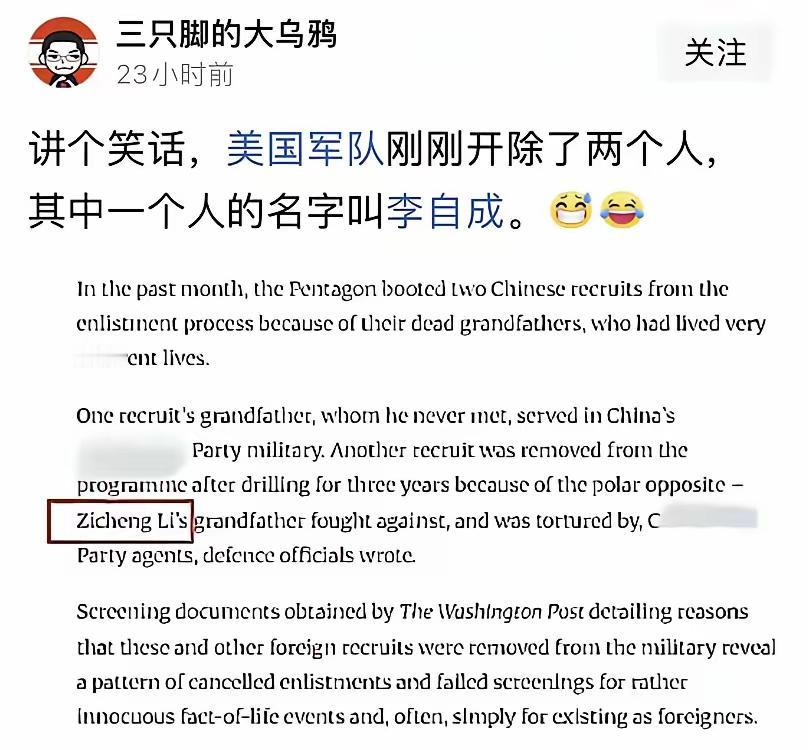

唯独李自成创立的“大顺王朝”。勃的快,忽的更快,简直叫人瞠目结舌。若从一六四四年正月,西安称帝开始算,大顺从建立到灭亡,满打满算仨来月。若按紫禁城居住时长算起的话,只有四十二天。

李自成败亡速度之快,成了历史领域一个热门焦点。

先说战力方面的问题。南明十八年,汉人主要将领就是过去大西和大顺旧部在唱主角。虽然孙可望、李定国为代表的大西旧部历史名气大一些,但大顺旧部丝毫不差。

像夔东十三家抗清势力领袖“李来亨”,徐泗总兵“高杰”,龙虎大将军“高一功”以及后来从高杰一部分化出来的胡茂祯和李成栋。这些人全是当年的大顺旧部,李自成的大顺在打仗方面肯定没有任何问题。

原因在之前聊到南明话题时,已经有象友说过,问题就出在“流寇基因”上。

“流寇主义”一词,常见于自媒体,可能很多人熟悉而不知其内涵。我专门去查了查。

流寇主义是指——不注重维护组织生态系统之稳定与繁荣的思想或行为。用教员的话说是,用流动游击的方式扩大政治影响,而不是建立根据地,做群众工作扩大政治影响。

这一点,在李自成的简历上,体现得很明显。

(1631年)崇祯四年,米脂起义,先投“不沾泥”,后投高迎祥。

(1636年)崇祯九年,高迎祥被杀,李自成被推举成为二代目闯王。

(1638年)崇祯十一年,潼关南原之战,李自成全军覆没,率领十七位原始股东躲进商洛山,重新开服练号。

(1643年)崇祯十六年,攻破潼关,占领陕西全境。

(1644年)崇祯十七年,西安称帝,拟定国号和年号,封了一批功爵,把内阁改成天佑殿,增设平章军事,临时增加尚书和侍郎各一人,仓皇下令东征崇祯。

结局,当年败亡。

李自成与所有成功的流民起义相比,在组织形式上,存在一个巨大的“缺口”,从举义到败亡,自始至终没有一块长期稳定的根据地。

他从陕西出发,先后到过河南、山西、甘肃、宁夏、湖北、四川、湖南、安徽、江西九个省,有的省还不止一次去过,明朝总共“两京十三省”十五个省级行政区域,李自成去过九个,转遍了大半个明朝。

从西安称帝,仓皇被东征来看,创业十三年,李自成脑子里只有“我要当皇帝”,但从没思考过如何当皇帝,更别提将来建成一个什么样的王朝。

其底色就是,打着一句“均田免赋,不纳粮”的口号,四处笼络流民对抗朝廷的流寇头目。

没有一块能够支撑军政的根据地,即使他再正义,干的还是“打家劫舍”的流寇活儿。

没有兵源,没有粮赋,一切物资就剩“抢”这一条收入来源。为了让“抢”显得正当性,他祭出了“为富不仁”这一乌合之众理论,用有没有钱作为评价一切善恶的标准,上抢宗室官府,下抢地主富户,“有钱,就合该被抢”是他们的基本组织教义。

没有根据地,主要收入靠抢,还不是李自成败亡的主要因素。“甲申事变”之后的表现,才是决定李自成成败存亡的关键转折。

李自成“东征”时,除了宁武关遭遇周遇吉重挫,整个过程相当丝滑,几乎是兵不血刃。

这就释放出了一个信号——民心所向。

接手紫禁城后,李自成应该学刘邦入咸阳,打造一副秋毫不犯的形象,开始痛批“朱明无道,李顺代之”的政治表演。

这一套很俗,但最实用。试问,哪一个封建王朝不遭当朝人恨。连年加饷,士绅富户恨;动辄砍杀,前明旧吏恨。

士绅富户和前明旧吏比百姓还渴望加入新政权。一旦“入伙”,对他们收益更大,意味着他们是第一批“原始股东”。但凡,李自成稍微对他们好一点,这一伙人就自觉改朝换代了。

当士绅和旧吏翘首企盼“新朝新气象”时,李自成直接给他们一人一份安排了“拷饷”套餐。

大伙一看,李顺还不如崇祯呢。崇祯只是不定期要点钱,这货是一次性把人搞破产。

李自成在主观上,还犯了“流寇”经常犯的认知错误,以为干掉了天下最大的皇帝,士绅旧吏就会怕他。他忘了一点,崇祯有此下场,绝不是他李自成和乌合之众的全部“贡献”,这是士绅旧吏集体投票的结果。

他们能“投”崇祯死,一样能“投”你李自成死。皇帝对士绅来说,就是他们共同推举出来的“话事人”。能凑合用就用,不能凑合用,换一个也不是不可以。

什么“水能载舟,亦能覆舟”。翻遍史书,这里的“水”似乎不是指穷人,更像是指“士绅”阶层。

李自成和张献忠下线后,其旧部编入“南明”正规军,这种流寇作风依然被保存下来。

当年,后金在江南占领区推行剃发令时,百姓因害怕被杀,纷纷剃发。

当南明打回来,收复沦陷区后,见到剃发的同胞,同样是举起屠刀,磨刀霍霍。结果导致江南“拉锯区”的百姓被后金和南明来回屠杀。

这种轮番屠戮,一度让南明的“抗清”统一战线出现动摇。隆武皇帝一看,太他喵的瞎胡闹,再这么干的话,不用后金来打,南明的统一战线就自崩了。于是,赶紧下令:

有发为顺民,无发为难民。

有了隆武帝背书,江南民众才从来回屠戮的噩梦中走出来,南明也逐渐在南方地盘站稳脚跟。

往根上捯饬,都是李自成时代留下的“流寇主义”局限性所导致的。

从张角到李自成,包括后来的洪秀全,失败的根源全在这里,忽略了“士绅”阶层阵地建设,以及想方设法与他们达成统一战线,最后被士绅阶层集体抛弃了。

阳光之下,历史没有新鲜事儿。从商周到明清,历代封建王朝的造反终点,就是新的造反者与旧的士绅官僚的再一次“同流一股,合污一窝”。

一样的剧本,换一波导演和演员循环翻拍罢了。