《花窗三十看“西游”》,赵毓龙著,广西师范大学出版社2025年9月版。

内容简介

以“花窗”为 喻,该书提出三十个问题,试图以之为窗口,带领读者真正走进这部奇书。花窗分为三组:第一组围绕百回本《西游记》的成书问题、作者问题、版本问题、主旨问题、影响问题等展开;第二组分析书中的主要人物,即“取经五圣”;第三组分析书中的次要人物,以及与之相关的单元故事。

在分析过程中,作者结合文学、民俗学、历史学等学科的视点与方法,用生动流畅的语言,将面目模糊的“经典”还原为鲜活、动态的故事,希望能启发读者重新阅读百回本《西游记》原著,领略书中种种精彩的文学景观。

目 录

写在前面的话

第一册

天字窗 《西游记》是怎么来的?

地字窗 《西游记》的作者是谁?

玄字窗 吴承恩是一个怎样的人?

黄字窗 吴承恩生活在怎样的社会?

宇字窗 《西游记》有哪些版本?

宙字窗 《西游记》有哪些主题?

洪字窗 《西游记》有哪些影响?

荒字窗 《西游记》如何处理时间关系?

日字窗 《西游记》如何构建空间环境?

月字窗 《西游记》如何塑造人物形象?

第二册

盈字窗 到底有几个猴王?

昃字窗 猴王的动力何在?

辰字窗 唐三藏就是玄奘吗?

宿字窗 唐僧因何叫江流儿?

列字窗 唐僧因何叫金蝉子?

张字窗 唐僧因何多烂桃花?

寒字窗 为何说八戒可怜?

来字窗 八戒是一头白猪?

暑字窗 流沙河是不是河?

往字窗 小白龙因何忤逆?

第三册

秋字窗 观音菩萨多少面目?

收字窗 太白金星多大能耐?

冬字窗 到底有几个二郎神?

藏字窗 李天王为何托宝塔?

闰字窗 黄眉怪因何难降伏?

余字窗 小妖因何惹人怜爱?

成字窗 红孩儿是谁的儿子?

岁字窗 白虎岭与火焰山有何关联?

律字窗 平顶山与荆棘岭有何关联?

吕字窗 女人国与毒敌山有何关联?

后记

写在前面的话

我的朋友当中,某师弟是最早看到书名的,他的第一反应是:好香艳的书名!乍看还以为是青楼文学!

《花窗三十看“西游”》

后来又有某同事,认为书名给人一种错位感:听起来有点“孙行者春困发幽情”的意思。但看他犹疑的口气,以及埋伏在嘴角的一抹坏笑,我到现在都怀疑,他想说的其实是“孙行者大闹葡萄架”。

香艳意味,是我始料未及的。师弟大概是想到了“花窗弄月晚归来”一类句子。没办法,师弟专攻明清传奇剧,“五伦全备”的作品固然读了不少,痴儿騃女的故事应该看得更多,至于“袖梢儿揾着牙儿苫”之类的唱词,更是张口就来的,看到“花窗”二字,便想到狭邪一路上去, 也是自然而然的事。

但“花窗”意象不是专用于情场的,也不特指闺闱,更不用说妓馆了,屈大均有“花窗静处鸟窥书”,就是距离以上情境大老远的。当然,师弟只是见我三伏天里攒书太辛苦,故意怄我两句,权当解暑罢了。

至于错位感,我倒是有一些预感的。又或者说,在下意识里,我其实也在期待一种错位感。

错位,既是一种艺术效果,也包含造成此种效果的视点。我们似乎已经习惯从相对固定的视点去看《西游记》;由此串联起来的,是一系列既定的概念、方法、结论。

面对这部已经被奉入中国古代文学史“神龛”的经典,我们总要规规矩矩地去看,仿佛儿时在班主任带领下进博物馆参观,面对玻璃窗里的罐子,不是在观察、认识、琢磨,简直就是在“瞻仰”——我们被教导要去瞻仰经典,通过集体约定的视点(甚至伴随着刻板的动作)去理解经典;所谓“理解”,又不过是把既定的概念、方法、结论在脑子里过了一遍而已。

《西游记》,胡胜校注,中华书局2025年9月版。

在重复性的瞻仰行为中,一些知识固然得到了强化,但我们也逐渐失去了对于经典的兴趣。我们不再去观察罐子的器型,不再去质疑其断代,不再去追问其烧制过程,更不用说琢磨它的“这一种”美。我们仿佛“巴甫洛夫的狗”,条件反射地自我唤醒了一连串概念题、简答题、论述题的参考答案,甚至标准答案。

这些答案汇聚成了关于这只罐子的刻板形象,我们又把刻板形象在脑子里完整地过了一遍,便感到十分满意。至于罐子本身,早就被我们丢开了,孤零零地立在玻璃窗后面。如今的我们到底是在瞻仰经典,还是正在远离经典,甚至抛撇经典?

如果这部小书的名字,能够制造一种错位感,这倒是可以提醒我们:不是只有一种视点去看《西游记》的。

当然,错位感不是本书刻意追求的,书名的核心关键词只有一个——看。面对《西游记》,我们需要走近去看,更要走进去看。视点固然重要,但归根到底是要去看。

在当代多媒体、跨媒介的传播环境内,《西游记》早已经IP化,从一部由杰出作家“编织”而成的本文,最终“坍缩”为刻板的人物形象、简陋的情节组织,以及带有阴谋论意味的主旨重述。这些退化为素材的东西,又被打散进短视频, 甚至凝固成表情包,充斥于喧嚣浮躁的日常文化生活中。

“四大奇书”或“四大名著”中,《西游记》的改编“门槛”看上去是最低的,受众面也更广,影视、动漫、游戏等媒介又持续助力这部文学巨著在当代市民日常文化生活中“刷脸”。

《敢问路在何方:我的30年西游路》

似乎人人熟悉《西游记》,但绝大多数人熟悉的其实是“西游记”——由跨媒介“二次叙述”构建起来的、关于《西游记》的一个笼统的刻板印象。至于百回本《西游记》本身,还是孤零零地立在玻璃窗后面。

近年来,我们不再是因为瞻仰的习得性视点而远离它了,我们自身正在退化,逐渐丧失“看” 的能力——通过阅读文字以发现意义的能力。

如果《西游记》本身在当代仍旧具有价值和意义,那它就应该被文化人口的绝大多数看到。不是作为一个埋伏在影视、动漫、游戏之后的IP被看到,而是作为庞大、繁富,又富于无穷魅力的文学景观被看到。

当然,一部巨著千人看,千人看就有千样看。不同的观看者,基于差异化的文化教养、知识结构、文艺经验、审美旨趣、阅读习惯,会选择不同的视点。每一种视点都是需要被尊重的,但本书作为一种个人观看经验的分享,不可能照顾到每一种视点期待,只能照顾“最大公约数”。

《西游故事跨文本研究》,赵毓龙著,中国社会科学出版社2016年版。

折中的办法,是选择一些相对固定的视点。这些视点,看上去是固定的,但它们是可以被选择的。观看者进入特定视点,也不会受到严格限制,视线的距离与观看的姿态,都是可以自行调整的。

这就像透过窗子去看风景。窗子当然是固定的,但我们与窗子的距离,站在窗前的具体位置,以及情态和动作,都是可以调整的。窗子本身也是值得被观看的,这便自然地兜回了“花窗”意象。

这里说的“花窗”,是中国传统园林,尤其江南园林中常见的一类装饰性透空窗。当徜徉于传统园林景观时,我们会不由自主地被造型各异的花窗吸引。它们构成了人与景的特殊联结形式,发挥着框景、造景、透景、漏景等功能,丰富了景观的形式与层次。

所谓“隔则深,畅则浅”,透过花窗去看景,不只使景观具有了更多纵深, 呈现出空间上的层次感,也融入了更多人文意趣,使观看行为的主客体之间形成了进一步的情感链接。

将其借入对于文学景观的观看,应该可以起到类似效果。设置花窗,是为了增强景观的纵深度,通过框定主旨问题,引导观看者的聚焦点,逐层深入某一处景观的局部,发掘“前景”之外的更多可能性,以此帮助扩展我们文学发现之眼的“景深”。

在以“浏览”为主要文学消费形式的今天,我们越来越习惯于聚焦“前景”。只有最显眼、最明确、最简单,甚至最刻板的形象符号系统,才能够引起我们的兴趣。

被我们“看到”的内容越来越多,但从中“读出”的意义越来越少,甚至几乎没有。究其原因,可能是我们自己的“景深”在缩小。希望花窗意象的引入, 有助于拓展我们在阅读文学作品时的“景深”。

胡胜《〈西游记〉与西游故事的传播、演化》

本书的结构,是一面花窗对应一个主旨问题。

总的看来,三十扇花窗,分三大组,每十扇一组。

第一组窗子是对《西游记》的总体观察,由外部切入内部。

天字窗至洪字窗,是关于一系列常规问题的讨论,包括《西游记》的成书问题、作者问题、版本问题、主题问题等。荒字窗至月字窗,则从三个角度切入《西游记》的叙述经验,分别是时间关系、空间环境、人物形象,对一部叙事文学文本进行叙述分析,总绕不开这三个核心问题。

第二组窗子是对主要人物——五圣——的讨论。

这一部分,主要包括两方面内容:一是对人物形象演化历史的讨论,介绍主要原型及其相互间的因缘关系,二是人物形象分析。比较而言,前者才是本书的重点。人物形象分析,既是入门级问题,也是见仁见智的问题。

《西游记》邮票

既然“一千个人心中有一千个哈姆雷特”,自然也有一千个孙悟空,一千个唐三藏,一千个猪八戒……每个读者会对人物产生个人的、主观的理解,这本身是宝贵的阅读收获,也不需要找一个“参考答案” 来对照,以证明自己“高明”或“浅陋”。

人物形象的演化过程,则是一个客观的历史存在,它是可以被描述与分析的,又可以帮助我们更好地理解眼前的人物——他们为什么是这个样子?

百回本《西游记》中的人物,之所以呈现出某种精神气质,或者采取某种行动,固然是写定者的艺术创造,是其艺术匠心的凝定,但也沉淀了来自不同原型的基因。

比如猴王在“大闹天宫”与“西天取经”两部分表现出明显的气质差异—前者以挑战型人格为主,后者则表现出顺从性。因为从演化历史来看,这本来不是一只猴王:前者继承了元明时期齐天大圣/通天大圣的基因,后者则继承了至迟在晚唐五代时期已经传入中国的印度神猴哈奴曼的基因。

再比如猪八戒之所以色心不改,固然因为人物组成中需要这样一个“丑角”——愚蠢滑稽,又方便读者参与伦理批评的角色,但也因为他吸纳、承接了悟空、沙僧原型中的好色基因。

猴王的本土原型中,不少都是“色胚”,如唐传奇中的白猿精、元明杂剧中的孙行者,而元明杂剧中的沙僧,也有“带酒思凡”的前科,进入百回本,悟空与沙僧形象得到净化,剥离下来的好色基因,便转移到八戒身上,无怪乎他但凡见到女性,便如“雪狮子向火,不觉的都化去也”,老猪其实替师兄弟背了一部分“锅”。

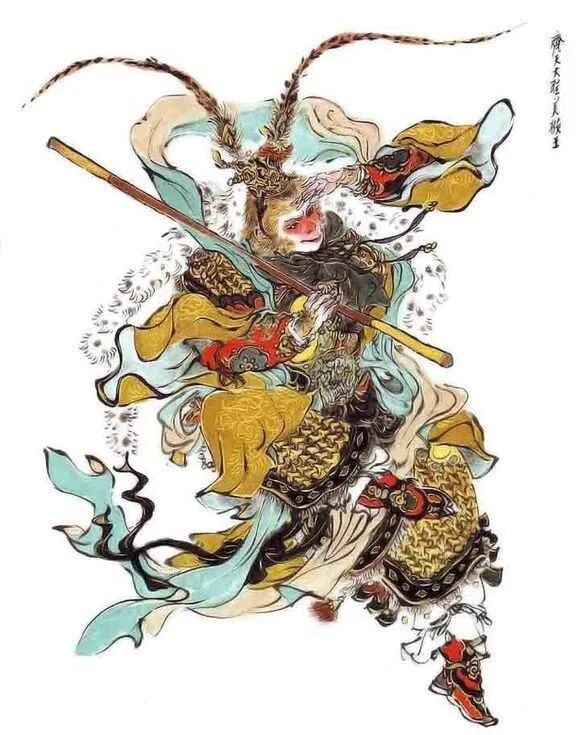

戴敦邦绘图孙悟空

这些历史的因缘嬗变过程,读者经常会忽略,本书则尽量予以还原。

第三组窗子是对传统意义上的配角人物的讨论。

从形象塑造看,这些人物分属“神”与“魔”两大阵营。这又伴随着与英雄相联系的两种功能——前者充当“帮助者”,即英雄的正面辅助者,后者则扮演“坏人”,即英雄的敌人,专门负责给英雄与其他人物带来不幸。神魔故事总是在这两组功能的矛盾关系中展开的,这是故事之所以汩汩流出的内在动力。

原型描述仍是这一部分的重点,但本书容量有限,无法将书中卷入的所有神魔人物都照顾到,只好突出重点,同时注意结构设计。

比如闰字窗,虽然以魔怪为关键词,讨论的内容还是这段故事涉及的弥勒信仰,以及卷入的三拨神祇,即二十八宿、真武大帝、泗州大圣。

在尽可能介绍更多神魔人物的同时,本书又尽量以典型案例,切回对《西游记》中一般性问题的讨论。

比如岁字窗讨论叙述套路问题,律字窗讨论后人补笔问题,吕字窗讨论故事裂变问题。其中,故事的裂变在本质上是故事演化机制问题,因此吕字窗又照应了天字窗——毕竟,《西游记》的成书史,归根到底是“西游”故事的演化、传播史。

《何惧西天万里遥:西游记在英美的传播研究》,王镇著,人民出版社2019年版

本书尽可能以“叙述”的方式展开讨论。我们总是习惯以叙述的方式去理解世界,复杂的现象需要被看成一个又一个事件, 当其在时间轴上排列开来,形成清晰的“时间—因果”关系, 我们才能理解其意义。

我们对于世界的理解,以及对于自己的理解,绝大多数时候,都是被“叙述”出来的,而非以抽象规律呈现出来的。

总之,本书希望以人物与故事为中心,呈现“西游”世界的丰富内容,同时引导读者聚焦于《西游记》的文学景观,不只满足于简单的捋清人物关系,弄清故事的来龙去脉,更是深入景观细部,延展“景深”,进而将视野彻底打开,结合故事演化与传播历史上出现的各类重要文本,发现《西游记》文学景观的成因。如果本书能够启发读者阅读原著,在历史性与纵深性上重新认识其中的文学景观,那便是三十扇花窗的真正意义与价值。

回看屈大均的“花窗静处鸟窥书”,未尝不可以作为本书的一个生动的注脚。这部小书,就是花窗外一只呢喃的鸟,引你看向窗格,透过窗格,流连于鸟儿迤逗出的景致。

只不过,原诗中的“书”在窗格之内,我们的“书”在窗格之外。《西游记》才是真正的“书”,是鸟儿真正要引你去看的景。

《破顽空:西游知识学》,赵毓龙著,人民文学出版社2025年8月版。

后 记

这是一部呈献给广大《西游记》爱好者的书, 也是送给我自己的书。

我很喜欢“野望BOOK”旗下“望mountain” 这一支线的宣传语—登自己的山。《西游记》就是我自己的山。这倒不是在“跑马圈地”,或是“宣誓主权”,而是我已经将对《西游记》的阅读与研究,视作生活的重要组成部分。如果说在过去小二十年的时光里,以及未来漫长的岁月里,有一座需要我去攀登的山,那一定是《西游记》。

回想起来,以《西游记》作为自己的研究主业,其实是很偶然的。

当时是一个上午,一个很明媚的上午。尽管这听起来有一些矫情,但在我的历史回溯画面里,它的确是明媚的。我在胡胜教授的办公室, 接受他的一对一硕士生面试,以下是能够回想起来的对话:

《西游说唱集》,胡胜、赵毓龙辑校,上海古籍出版社2020年10月版。

你有没有特别感兴趣的研究方向?

没有。(确实没有。我本来是要学文艺学的。因为是推免生,却不想跑动,就留在本校,进入古代文学专业。)

以古代小说为方向,你觉得怎么样?

可以。

研究起步,还是要从经典下手——《三国》《水浒》有兴趣吗?

没有。一切显性的暴力素材,我都不感兴趣。(可能是发现自己之前回答得过于简练,显得不尊重面试,所以特地解释一下。)

那《金瓶梅》《红楼梦》呢?

很感兴趣。

感兴趣?还“很”?读了几遍?——算了!——《西游记》呢?

无可无不可。

那你就研究《西游记》吧!不感兴趣的对象,“婚姻”不会幸福;感兴趣的对象,还是要保有兴趣,拿来做研究,就连兴趣都没有了。

《西游记》这座山,就是这样落在我面前的。后来胡胜教授总打趣说,是他把我拉上《西游记》这条“贼船”的,而我免不了要奉承一句:“不是‘贼船’,是一驾‘昇平宝筏’。”虽然是拍马屁的话,但我却确实感谢师父帮我选定的研究方向,让我有了一件自己愿意去做,也貌似能够做好的“安静”的差事。

正因为喜欢安静,所以我喜欢“登山”的比喻。跟在师父身后,一步一步向上攀登,有目标,也不怕走错方向,心里很踏实。心一踏实,脚下就从容。走累了,就停下来,喝口水,捶捶腿;听一听鸟叫,吹一吹风;拾一片树叶看看, 摘一只果子尝尝;看师父走远了,就加紧追两步,也不必着急—师父总不至于把我丢在这里的。

这样走了小二十年,其实还没有看到山头,也不知道山头后面,又有几座山头。但师父从没生过退悔心,我也从没生过退悔心,因为登山并不枯燥,《西游记》第十五回结尾有一段话:

《西游宝卷集》,胡胜、赵毓龙、赵鹏程辑校,上海古籍出版社2025年5月版。

光阴迅速,又值早春时候。但见山林锦翠色,草木发青芽;梅英落尽,柳眼初开。师徒们行玩春光,又见太阳西坠。

与师父一路登攀,其实也是在行玩光景。这些光景中的相当一部分,就汇集在这部小书里,算是我给自己的一本“往日留影”,也拿出来与大家分享,听一听这山间的鸟叫,吹一吹这山间的风,瞧一瞧我拾的树叶,以及攒下的果核。

同时,登山的路上也会得到很多人的帮助。在本书撰写过程中,许多朋友就提供了莫大的支持与帮助。

最后统稿阶段,正值伏天,赶上我苦夏,食欲缺乏,师弟赵鹏程副教授便常邀我到家里喝绿豆水。同时,师弟帮我分担了许多课程(每学期排课,我都觉得很对不起他)。否则,我也没有时间和精力构思“闲书”。冯伟博士帮我查了许多注释,除了打篮球,他都是第一时间回复我交代的任务,既有效率,又靠谱。

《明清小说伦理叙事研究》,赵毓龙、刘磊、陈丽平著,社会科学文献出版社2019年6月版。

要特别感谢博士生侯明远同学,他承担了大量的文字校对工作。换作其他学生,可能敷衍潦草地翻一遍稿子,找几个错别字,就敢交差了。小侯同学的态度则极为认真,每一处引文都找到原书,逐字核对,连标点也不放过。以他的这股劲头,我相信他一定能顺利完成博士学位论文,步伐稳健地登上自己的山。

我们都有自己的山。山头总是很遥远的,所以只能“望”;尤其对于传统人文学科来说,往往不是“看山跑死马”的问题,而是灵山邈远,叫人有“望断云山”之感。这时候便要借悟空的话来安慰自己,所谓“佛在灵山莫远求,灵山只在汝心头”,又所谓“只要你见性志诚,念念回首处,即是灵山”。

抛开其中的炼养理念与禅意不谈,悟空的话也是有启发性的—包括治学在内的所有修行,都不是用脚来丈量的,而是用心来丈量的,只要心里笃定,放开怀抱,一路登上去便是,最后登到哪里,哪里就是山头。

甲辰溽暑

记于在田小舍