人在江湖上混吧,就像在雨中行走。

有人动不动就浑身湿透,可有人却能滴水不沾。

显然两种人的区别不在于雨有多大,而在于你有没有看清脚下的路,带没带伞。

可以说,一个不能在社会上站稳脚跟的人,通常会有以下三个弱点。

一、脸皮比纸薄,受不得一点委屈

刚出社会的年轻人,其实多数都是自尊心强,很爱面子,还敏感。

以至于最容易犯下脸皮比纸薄的这个毛病,受不得半点委屈。

比如说,领导有理有据地批评两句,就觉得自己一个人被针对。

然后,连同事无心,甚至只是为了活跃气氛而开个玩笑,就觉得被严重侮辱。

自己心里装不下半点不顺不说,还动不动就要“捍卫尊严”。

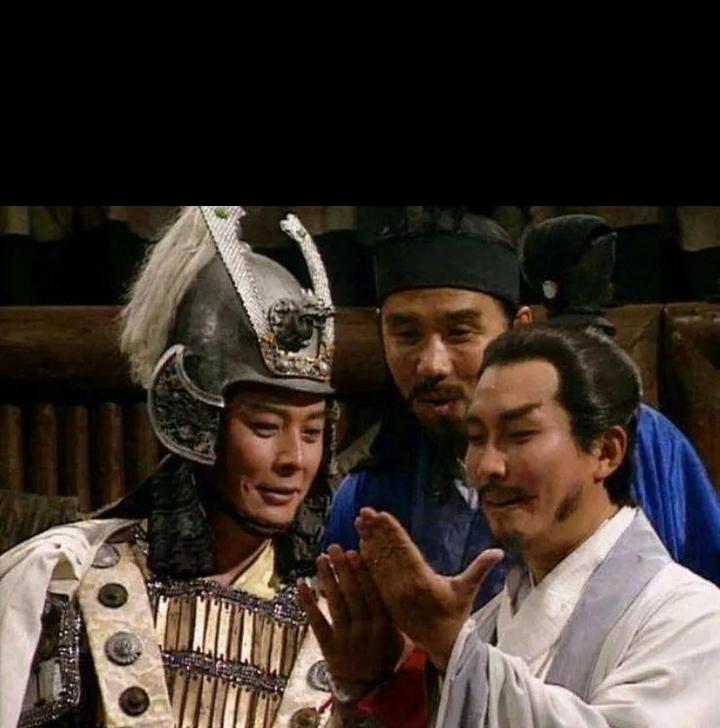

韩信年轻时,有个屠夫在街上当众羞辱他:

“你要是不怕死,就刺我一剑,要是怕死,就从我胯下钻过去。”

韩信盯着他看了很久,最后真的就俯下身,从对方胯下爬了过去。

于是,满街的人都笑他是个懦夫。

可正是这个能忍胯下之辱的人,后来却成了统领百万大军的大将军。

你看,如果他当时为争一口气拔剑相向,不计代价跟对方硬碰硬。

那么结局就是,要么杀人偿命,要么被对方所杀,历史就要改写了。

古人说得好,小不忍则乱大谋。

人嘛,一时意气用事,非但没有好处,往往会坏了大事。

就像脸皮薄的人,容易把自尊心当成了玻璃杯,生怕被人碰碎,被人拿捏了又不怕破罐子破摔。

而真正成熟的人,自尊是橡皮做的,有弹性,有韧性。

就算受点委屈不会变形,碰一下也还能弹回来。

在这个世界上,没被批评过的人,往往也没承担过重任。

最终,受不了委屈,成不了事。

二、情绪像天气预报,谁都能看出来

在社会上站不稳的人,通常是情绪管理很差的人。

自己高兴时就眉飞色舞,大方开朗,而一生气就满脸乌云,恨不得跟人刚到底。

心里想什么,脸上都写得一清二楚,生怕别人不知道似的。

这样的人就像一本打开的书,太好读了,太好拿捏了。

三国时的曹操,有一次在行军途中断粮。

他私下召来那个管粮官,让他用小斛分发粮食,暂时渡过难关。

后来,士兵们怨声载道,曹操就把管粮官叫来,说:“借你人头一用,以安军心。”

然后,斩首示众,罪名是“盗窃军粮”。

且不论此事对错原委,单说曹操控制情绪的功夫,其实也是一流的。

他的心里难道没有挣扎过?但他知道,在关键时刻,主帅的情绪稳定真的比什么都重要。

《大学》里讲:“身有所忿懥,则不得其正。”

心里一旦充满了愤怒,人就会失去了中正平和的状态。

然后,所做出的决策和行动,势必会带来灾难。

那些总是把自己情绪写在脸上的人,等于把生活的遥控器交到了别人手里。

于是,别人说句好话你就开心,别人使个绊子你就生气,任由他人拿捏,

可真正的高手,其实早就戒掉了表情包。

而他们的情绪是内敛的湖水,表面平静,深处自有波澜,但外人看不出来。

三、说话像竹筒倒豆子,不留半分余地

在社会里不能成事的人,往往还有一个明显的弱点:管不住嘴。

这类人想到什么说什么,不同场合、不分对象。

甚至,还会无知地把口无遮拦当直率,把咄咄逼人当本事。

最终,等到自己把身边的人都得罪光了,但是自己呢,一样不改变,不反思,甚至还觉得自己委屈呢。

西汉名臣曹参接任丞相后,整天只会饮酒,不理政事。

汉惠帝很着急,于是让曹参的儿子去劝谏。

结果呢,曹参把儿子打了两百大板,说:“天下事不是你该议论的。”

第二天上朝,惠帝亲自责问。

曹参才不慌不忙地问:“陛下觉得自己比先帝如何?”

惠帝说:“不如。”

曹参又问:“那臣比萧何如何?”

惠帝说:“似乎也不如。”

曹参说:“这就对了。先帝与萧丞相已经把天下治理得很好,我们遵照执行不就行了吗?”

短短一番话,便让惠帝心服口服。

你看,如果当初曹参直接就说,“陛下不如先帝,我不如萧何”,那这该多伤人啊。

伤人的话一出,麻烦就该来了。

《论语》中说:“夫人不言,言必有中。”

这个人要么不说话,一说话就切中要害。

这就像聪明人说话像品茶,慢慢来,细细品。

知道什么话该说,什么话又不该说,然后,做到该说的时候说,不该说的时候沉默。

正所谓话到嘴边留半句,理从是处让三分,做到这样,一个人才算是真聪明,真成熟,真懂事。

▽

说到底,一个人在社会上打拼,本来要考验的就是自身的综合实力。

显然,要想自己能站得稳,那么靠的,从来不是所谓的技巧,恰恰是一个人的修为。

所以,我们在社会上打磨的时候,要尽可能把脸皮练厚一点,能装得下委屈,受得了挫败。

而且就算遇到一些痛苦和折磨,也要记住,得把自己的情绪藏深一点,不让人看透底牌。

同时,学会管住嘴巴,克制表达,好好说话,给自己留条退路。

等你把这些弱点一个个补上,再回头看,就会发现那些自己曾经所遭遇的风雨,都成了滋养你的甘露。

而那些自己曾经所经历的坎坷,都变成了向上的台阶。