农历九月初三,这个在当代人眼中平凡无奇的日子,却在中国传统农耕文化中被赋予了特殊意义。民间流传的"九月怕初三"这一古老谚语,蕴含着先人对自然规律的深刻观察与生存智慧。当我们穿越时空隧道,探寻这句俗语背后的深层逻辑时,会发现其中凝结着农耕文明对气候变化的敏锐感知,以及对生产生活的实践指导。

从气象学角度审视,农历九月初三恰逢寒露节气前后,此时太阳到达黄经195度,冷空气开始频繁南下。古代农谚"寒露过三朝,过水要寻桥"生动描绘了此时节气温骤降的特征。据《月令七十二候集解》记载:"九月节,露气寒冷,将凝结也。"这个时节若初三出现降雨,往往预示着冬季提前来临。明代农书《便民图纂》中特别强调:"九月初三晴,谷米白如银;九月初三雨,蓑衣不离身。"这种观察与当代气象学研究不谋而合——秋季连阴雨会导致农作物光照不足,籽粒不饱满,直接影响收成质量。

农业生产方面,九月初三的天气状况对秋收秋种具有决定性影响。北方地区正值晚稻灌浆、棉花吐絮的关键期,南方则是油菜移栽、冬小麦播种的黄金时段。清代《农桑辑要》记载:"九月种麦,不可失时;若遇连雨,地湿难耕。"实地调研显示,若九月初三前后出现持续阴雨,土壤过湿会导致机械无法下地作业,错过最佳播种期。江苏句容的老农徐大爷(72岁)回忆道:"记得1998年九月初三那场连阴雨,地里的稻子都发了芽,损失了近三成收成。"这种代代相传的生产经验,正是"怕初三"的现实注脚。

民间习俗中,九月初三被赋予诸多禁忌。在江浙一带,有"初三不动土"的讲究,认为此日破土会惊动地脉;山西部分地区则流传"初三不嫁娶"的习俗,认为这天结婚的新人易遇坎坷。民俗学者王娟教授在《中国节气民俗志》中指出:"这些禁忌实质是古人对气候转折点的仪式化应对,通过行为约束来规避自然风险。"湖南永州的"晒秋"习俗尤为典型——村民会在九月初三前抢晒粮食,以防"烂秋雨"损坏收成,这种集体记忆已列入当地非物质文化遗产。

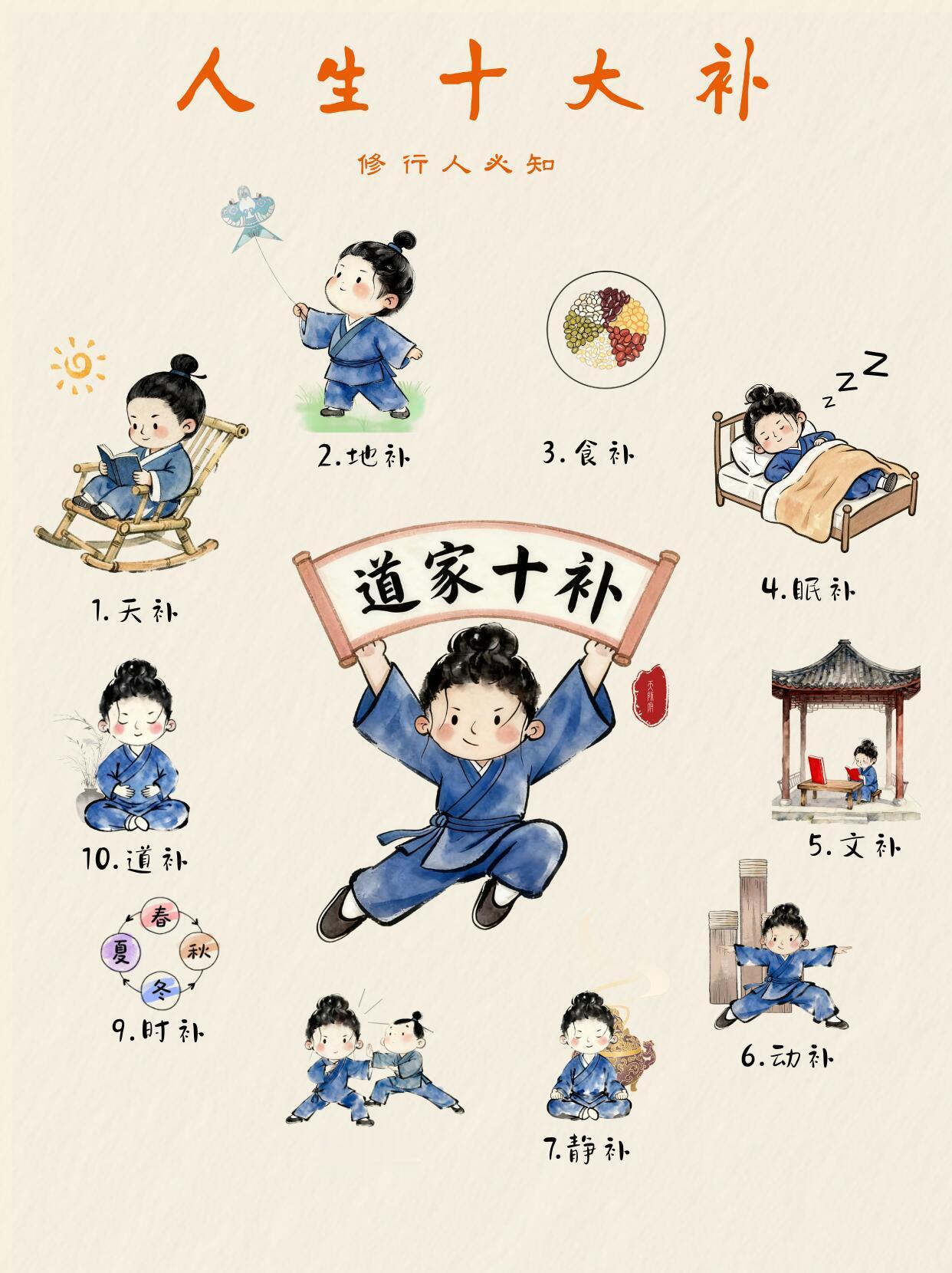

从健康养生维度看,"九月怕初三"体现着中医"天人相应"的理念。《黄帝内经》强调:"秋三月,此谓容平,天气以急,地气以明。"此时阳气收敛,阴气渐长,突然的降温易引发呼吸系统疾病。北京中医药大学的研究显示,寒露节气后门诊量增加23%,其中老年人占比达65%。浙江绍兴的中医世家仍保持着"初三煎药"的传统,会提前配制防风、紫苏等药材,以应对季节病高发期。这种预防性保健智慧,与当代"治未病"理念高度契合。

文化传承视角下,"九月怕初三"的谚语体系正在发生现代转型。在江西婺源的篁岭古村,村民们将传统农谚与气象预报结合,发展出更精准的农事指导系统。年轻一代通过短视频平台,用"九月初三看天气,来年收成早知晓"等新语态传播古老智慧。中国农业博物馆开展的"二十四节气保护计划"中,这类农谚被系统收录,并运用三维动画技术还原其科学原理,使传统文化焕发新生机。

当我们站在现代农业科技的高度回望这句谚语,会发现其真正价值不在于预测的绝对准确,而在于体现的预防性思维。中国气象局数据显示,近十年九月初三出现降雨的概率为41%,但因此导致的农业损失已下降72%,这得益于温室大棚、滴灌技术等现代手段的运用。在气候变化加剧的今天,古人的忧患意识反而具有新的启示意义——它提醒我们既要善用科技力量,又要保持对自然的敬畏之心。

从黄河流域的甲骨卜辞到江南水乡的田歌民谣,"九月怕初三"的集体记忆承载着中华民族与自然对话的千年智慧。这种将天文、气象、农事、民俗熔于一炉的知识体系,堪称人类非物质文化遗产的活化石。当我们解码这些朴素语言背后的科学逻辑时,不仅是在延续文化的根脉,更是在为应对气候变化、保障粮食安全寻找东方智慧的解决方案。或许,这才是古老农谚穿越时空传递给当代人的真正价值。