关税战的最坏结果,无非是70000多家美企全部搬厂撤走,每年损失6000亿美元营

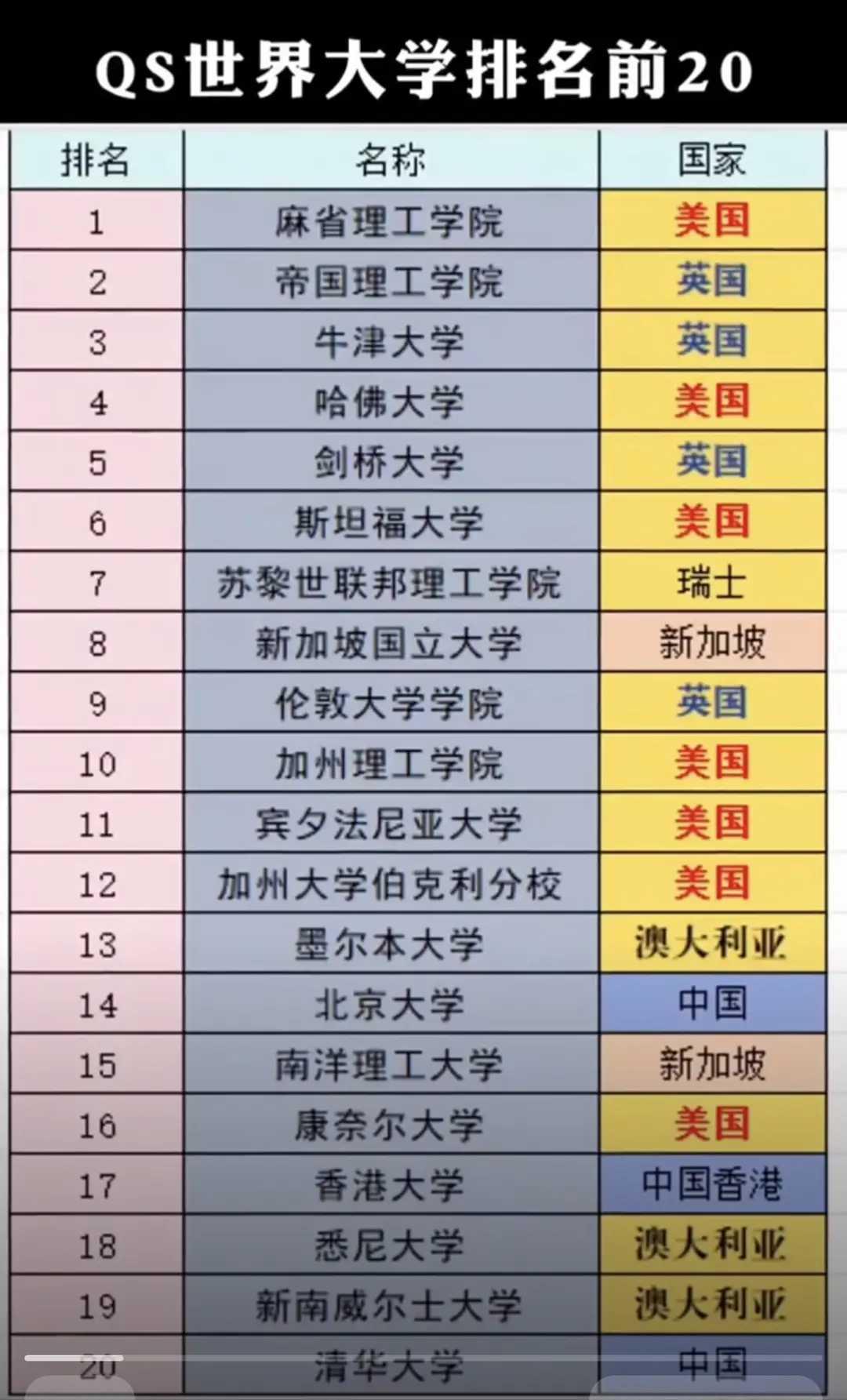

关税战的最坏结果,无非是70000多家美企全部搬厂撤走,每年损失6000亿美元营收,超百万人失业,虽然这是一场注定没有赢家的斗争,但需要重头开始寻找新“洼地”的美国资本显然将承受更大的损失。就拿福特汽车来说吧,它在密歇根州的发动机厂以前靠中国零件组装,现在关税一加,成本噌地涨了35%,逼得福特把部分产线挪到墨西哥。这事儿不是个例,美国商会调查发现,近七成制造企业要么在搬家,要么在盘算搬家,东南亚、南亚成了“热门选项”,可这“新家”真香吗?越南工人工资五年涨了40%,印度修条路能堵半年,美国资本在这“新洼地”里踩的坑,比原来预想的还多。更扎心的是,关税战正在撕碎全球产业链的“信任网”,德国大众的经济学家说,过去三十年“中国造+美国买”的黄金搭档模式一崩,全球供应链效率得掉15%-20%。这损失最后得谁扛?还不是普通消费者,美国皮尤研究中心算过账,美国家庭每年得多掏800到1200美元买同样的东西。最讽刺的是,美国想用关税护住本土产业,结果反而把产业链越推越散,麻省理工的专家建模发现,关税一过25%的线,企业搬家就不再只图便宜,而是玩起了“风险分散”,同时在好几个国家设厂。这种“去中心化”趋势,正在瓦解美国自1980年代起搭建的全球产业链霸权。说到底,关税战不是简单的“你多我少”,而是旧秩序的“告别演出”,美国资本在东南亚找“新洼地”时发现,越南工厂更需要会修机器的工程师,而不是只会拧螺丝的蓝领。美国工人看着工厂搬走,才发现自己学的手艺可能再也用不上,这哪是产能转移,分明是技术、人才、资本在全球重新“排座次”。中国呢?与其盯着关税战被动挨打,不如趁机把“中国制造”升级成“中国智造”,毕竟,真正的“洼地”从来不是地图上的某块地,而是技术创新的“高地”。当美国资本满世界找新家时,中国更该思考怎么成为那个“不可替代的创新源头”,这才是关税战留给我们的最值钱启示。