1949年下半年,白崇禧还有50万兵,怎么就那么不堪一击.......

指挥能事回天地,学语小儿知姓名。

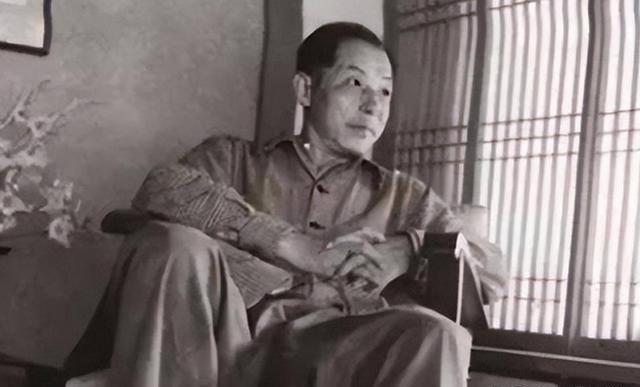

在北伐战争中,白崇禧曾指挥过著名的龙潭战役,此一战击溃直系军阀孙传芳,国民革命军取得了关键性胜利。时任行政院长谭延闿大喜过望,在激动之下写出开篇的两句诗句以赞扬白崇禧高超的军事才能。

白崇禧绝不是泛泛之辈,他不同于一般的国民党高级将领,耍大牌主义,摆官僚架子。而是爱兵如子,常常体恤下属士兵。并且在他的部队中,他严令禁烟禁赌,在生活作风方面也能做到自律自守。

在军事方面,他多谋善断,十分狡猾,白崇禧极为擅长判断实时的局势,以作出最佳的应对方针。因此他的部队常常以少胜多,他本人被视为“常胜将军”。不仅如此,他卓越的军事才能也使得他在国民党高级将领中荣获“小诸葛”“当代马良”的赞誉。

毛泽东也曾评价白崇禧为“最狡猾的军阀”。日本在战败后也曾流传着“中国有三个半军事家”的说法,其中“两个半”在大陆,剩下的那个在台湾,而日本人口中在台湾这个军事家就是白崇禧。

白崇禧在军事上足智多谋,更是被毛主席视为难缠的对手,被日本人视为“战神”,如此一个“老狐狸”为什么会在解放战争中一败涂地呢?

四个原因导致“小诸葛”白崇禧一败再败、不堪一击。

国民党派系之争,是其军政腐败之根源。纵观整个抗战时期国民党其武器装备要领先于共产党,在早期的救国运动中其名气要大于共产党,可为何不到三十年时间,国民党就变得如此腐朽?

在于其信仰,在于派系。表面上国民党人人信奉三民主义,实则在中山先生去世后,人人都想要争权夺势,以至于三民主义在后来成为了空话,不如香烟美酒来的痛快。

其实分裂的根源在于蒋介石,蒋介石在政治上心狠手辣,可在军事上却妥妥是“微操大师”。在解放战争中,蒋介石坐镇后方指挥前线战斗,成为了解放军的最大助攻。蒋介石的军事能力不强,因此得不到一部分人的信服,所以其总想在政治上打压党内对手。

北伐胜利后,蒋介石想要集中国民党的权力,开始打压李宗仁、白崇禧等新桂系,派系之争随着蒋介石的操纵愈演愈烈。在蒋介石挑起国民党派系之争时其实是处于下风的,后来他与宋美龄结合,争取到西方帝国主义和国内大资产阶级的支持,其中央军自此以后成碾压态势。白崇禧在蒋介石得势期间也是遭到追捕、四处逃窜。

直至抗日统一战线形成后,二者的关系才有所好转,但是心中的隔阂却不曾消除。

在解放战争中,三大战役的胜利,使得蒋介石中央军的精锐部队惨遭重创。三大战役的失利,有生力量的锐减,蒋介石不得不对此买单,于是蒋介石下野,桂系李宗仁代理蒋介石的位置。虽然蒋介石下野,但是其能量巨大,桂系的李宗仁还是无法指挥蒋介石残余的中央军部队。

直到解放战争后期,蒋介石示意李宗仁自己重新上任,并假意拉拢白崇禧,给予白崇禧丰厚的政治条件。就这样白崇禧拥立蒋介石重新上位,而同为桂系的“李白”(白崇禧、李宗仁)关系破裂,李宗仁逃亡海外。在此后重回大陆,受到了毛泽东、周恩来等中央领导人的接见。

在李宗仁逃亡海外时,念在同为桂系的情份上。曾提醒白崇禧就算入地狱也不要回台湾,可是政治小白白崇禧最终还是听信蒋介石的假话逃亡台湾。晚年的白崇禧在台湾饱受蒋介石监视,直至1966年去世。

派系之争导致在解放战争后期,蒋介石方面想着运送黄金到台湾,而白崇禧则想着如何保留桂系军队,在政治上更是暗潮涌动,这样的白崇禧怎有取胜的可能?

其次,巧妇难为无米之炊,白崇禧在1949年下半年根本拿不出50万军队与解放军决一死战。

三大战役后,也就是1949年初。国民党部队剩余人数仅剩下204万左右,再减去后方机关人员和海军、空军等,真正能够拉上战场的只剩下146万左右。

而此时解放军兵力突破400万,解放军不仅在作战人数上开始碾压,在士兵素质方面也是极大地高于国民党。

国民党这146万多人中,真正具有反击能力的只剩下汤恩伯、胡宗南和白崇禧这三个集团。

其中汤恩伯兵团主要防守长江下游地区,组织解放军渡江,为后方撤离到台湾争取时间。汤恩伯的部队虽有不到四十万人,但是其中大部分为三大战役之后的整编部队,其士气和建制大不如前,汤恩伯自知其主要任务不是与解放军分庭抗礼,而是拖延时间。

胡宗南集团兵力不足二十万,在与西北野战军的交战中,被打出西安。即便如此,胡宗南还是具有一定的反击能力,因为他的部队不同于汤恩伯,他麾下的部队是正经的中央军。

评论列表