前言

街角的果摊上,一个苹果从桌边滚落,砸在地上,发出清脆一声。几乎没人会为这声响停下脚步,因为它太过平常——苹果掉下来,本就理所当然。但若换个角度看,这个“理所当然”的瞬间,其实藏着宇宙最诡秘的力量。地球仿佛有着某种贪婪的吸引,把一切物体都拢入怀中,无论是轻盈的羽毛,还是沉重的铁块,全都被它悄无声息地收入掌心。“为什么我们会被地球吸引?”——这个问题乍听像疯子在胡言,却正是开启人类探索重力的钥匙。

正文

一、“为什么苹果会落地?”——疯子般的提问,开启引力之谜

牛顿时代,人类的思想仍在地平线内打转。天空中的星辰是神的领域,地面上的苹果只是平凡的果实。当那个苹果落地时,也许砸的不只是牛顿的头,更击碎了整个人类的认知边界。他不是在感叹水果的重量,而是在质疑世界的规则——那看似不可动摇的“上下之分”,是否只是自然的假象?从一个“疯子般的提问”开始,牛顿用冷静的逻辑和大胆的想象,绘出了万有引力的公式:任何两个物体都在互相吸引,无论距离多远,体积多小。这个想法震碎了常识,让宇宙的秩序重新排列,也让地球失去了孤立的特权。

二、“引力其实不存在?”——爱因斯坦的颠覆与时空的弹簧床

牛顿的万有引力定律曾像帝国的法典一样统治物理世界两百年。然而,那道完美的公式却藏着一个无法回避的裂缝:如果太阳突然消失,地球是否会立刻脱离轨道?牛顿的理论给出的答案是“会”,因为在他的世界里,引力是“瞬时传递”的力量,跨越宇宙无需时间。然而,这一设定听起来几近神话——宇宙的任何影响都该受限于光速,消息传递不可能比光更快。于是,牛顿体系下坚固的世界开始松动,仿佛那曾经屹立不倒的逻辑之塔出现了肉眼可见的晃动。一个世纪后,一个头发凌乱的年轻人站了出来,他并没有否定苹果会落地的事实,却用一个几乎“毁灭常识”的理论,把引力从世界上“抹掉”了。

爱因斯坦的广义相对论,如同一枚思想炸弹,直接炸碎了“引力存在”本身。根据他的描述,宇宙并非一块静止的舞台,而是一张可被弯曲、拉伸、甚至震荡的“弹簧床”,一切质量和能量都在这张网中留下自己的凹痕。地球不是被太阳“拉住”,而是沿着太阳在时空网中凹陷的轨道滑行;苹果落地,并非被地球“吸引”,而是因为它在时空弯曲的坡道上滚向低处。引力,不再是某种“神秘的拉扯”,而只是时空形状的体现。当人们还在以为爱因斯坦是在解方程,他其实在重写宇宙的几何。那张时空的“弹簧床”,既直观又残酷——所有我们以为的平直、稳定,原来都随质量和能量的存在而扭曲。

这意味着,“引力”这个词本身成了一种幻觉。人们以为掌握了自然的核心,却发现脚下的地面其实在悄悄下陷。黑洞是这一理论最极致的产物,当一颗巨星坍缩成一个奇点,时空被撕裂出一个永无归途的深渊——在这里,引力不再是吸引,而是无法逃脱的几何宿命。那种“引力消失”的说法并非夸张,而是现实中最反直觉的真理。宇宙不再是舞台上的物体在跳舞,而是舞台本身也在起伏、扭转、颤动。科学世界陷入一场观念的地震:引力从主角变成背景,因果从力量转为形状。这不仅是对牛顿的挑战,更是对“现实”的重新定义。爱因斯坦让人类第一次意识到,所谓“吸引”,可能只是身处曲面中的无奈下滑。

三、“引力子在哪里?”——微观世界的失踪粒子之谜

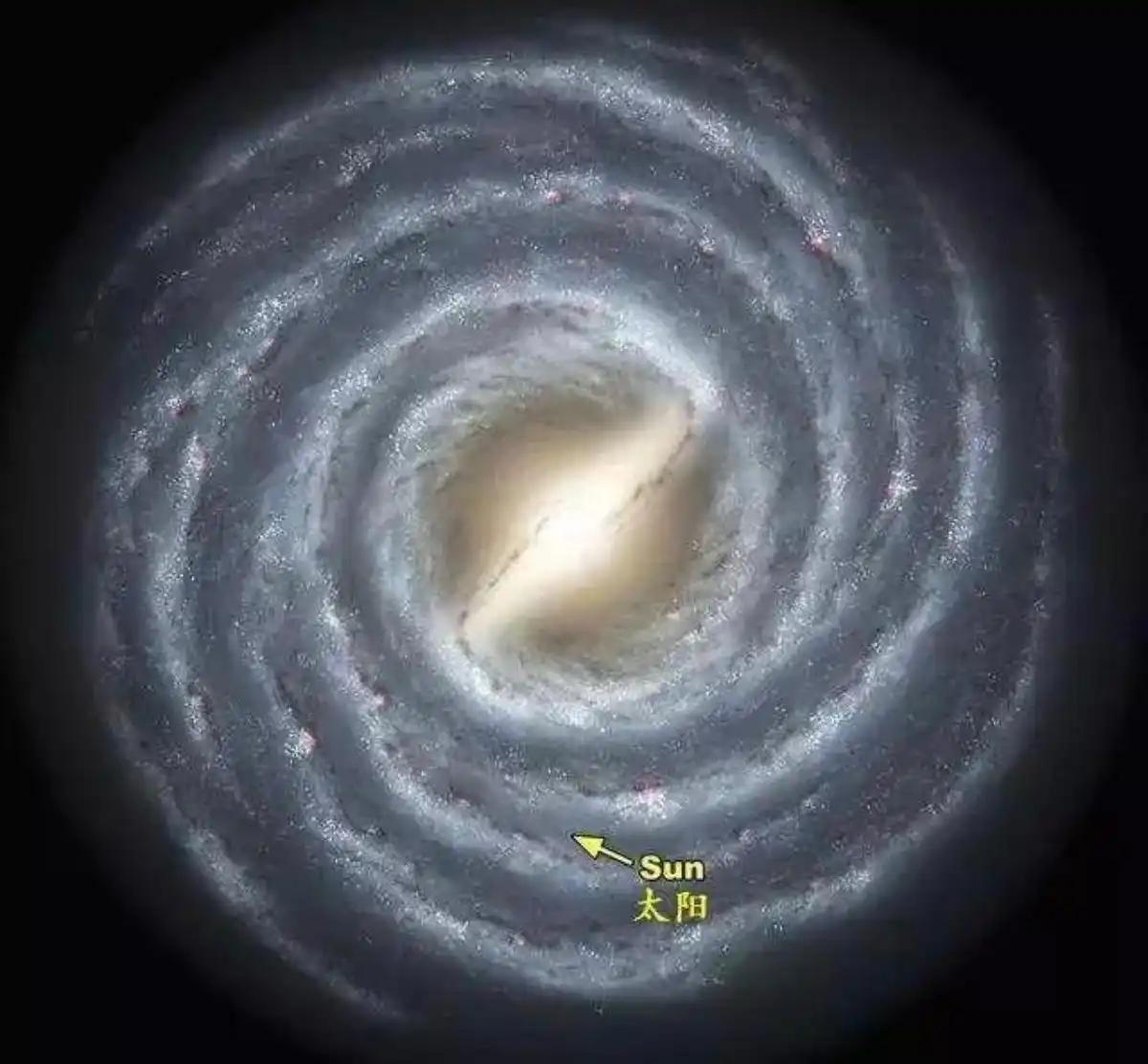

在现代物理学的舞台上,四种基本相互作用力是维系统治宇宙的隐秘秩序:强力让原子核紧密相连,弱力主导放射性的衰变,电磁力交织着光与电的世界,而引力——那种从苹果落地到星系旋转都在展示的力量——似乎理应有自己对应的“信使”。强力有胶子,弱力有W、Z玻色子,电磁力有光子,它们都是传递作用的“信使粒子”,一切粒子间的互动都源于它们的交换。然而,当科学家将目光投向引力时,那个属于它的“信使”却迟迟未现身。理论上,它应该叫作“引力子”——一种没有质量、传播速度等于光速的粒子,能够在宇宙万物之间传递那看不见的“时空弯曲”。但在现实中,它如幽灵一般,从未在任何实验的痕迹中留下哪怕一丝踪迹。整个宇宙似乎在默默隐藏着它的存在。

标准模型,那个几乎解释了所有可见粒子与相互作用的“宇宙教科书”,在这里迎来了最令人遗憾的空白。它展现了数学的辉煌逻辑与实验的惊人精确,却在面对引力时戛然而止,仿佛一道无形的墙横亘在微观与宏观之间。强力与弱力在粒子加速器中肆意显形,光子被精确测量到十几个小数点,但引力子,却连一丁点实验暗示都没有。问题在于,引力的强度相比其他三种力弱到几乎可以忽略——要探测到一个引力子,所需能量远超目前人类文明所能制造的一切。倘若要在实验室中观察它的相互作用,可能得把整个地球当作探测仪器的一部分。科学家们一度提出疯狂的假设:或许引力子根本不存在;或许引力根本不是由粒子传递的,而是时空弯曲自身的几何行为。这一争论,让现代物理陷入一种近乎哲学的震荡——如果“三种力靠粒子,唯独引力靠几何”,那宇宙的统一之梦是否注定破碎?

量子力学与广义相对论,这两部人类最伟大的理论体系,在引力问题上几乎彻底决裂。宏观世界里的时空是平滑的、连续的、可弯曲的,而微观世界的量子场却是离散的、跳跃的、充满不确定的。若引力真的由引力子传递,那时空本身也该是可量化的织物——一场“时空被离散化”的革命正在隐隐酝酿。但如果引力子真的不存在,那么所有企图将四种力统一的“万物理论”都要重新洗牌。引力子之谜就像一面镜子,一边映照着爱因斯坦的连续时空,一边折射着量子世界的离散规则,它们互相拒绝,又密不可分。或许,在这场看似科学的较量背后,隐藏着更深层的悖论:宇宙到底是被数学构成,还是仅仅是人类理解力的投影?引力的秘密,也许正潜伏在那些未被观测的维度之中。

科学的脚步已踏入新的临界点。那些来自引力波探测器的微弱信号,似乎在暗示某种无法直视的真相;在弦理论、量子引力、膜宇宙等假说交织的迷雾中,“引力子”或许只是通往更高维宇宙的一扇门。倘若有朝一日,这个失踪的粒子现身,不仅物理学的根基将被改写,人类对“存在”的定义也将被颠覆。

四、“万物之理何处寻?”——引力终极谜题与未来展望

人类的科学史,本质上是一场“统一”的征程。从麦克斯韦将电与磁合为一体,到爱因斯坦将空间与时间编织为整体,再到标准模型里三种相互作用力共舞于量子规则中——每一个时代都曾相信,终极方程就在前方。但当目光投向引力,这场宏伟的图景却突然崩塌。那种在宏观世界无比坚固的力量,在微观尺度里却变得模糊而无从下手。爱因斯坦穷尽后半生,试图找到那道能容纳引力与量子的“万物之理”,却最终带着未完的方程离开。此后的科学家如追光者般继续前行,他们在方程、实验与想象的边缘徘徊,所追逐的已不仅是引力的答案,更是宇宙的底层逻辑。

弦理论与圈量子引力,宛如两座矗立在迷雾中的灯塔。一者将万物简化为振动的弦,认为所有粒子只是不同频率的音符;另一者则宣称时空本身是一个被量子化的网络,像编织的结点那样离散存在。这两种理论像是对引力奥秘的两种极端解答:一个描绘出十一个维度的奇幻舞台,另一个把时空拆解到极限的最小单元。前者宏伟却尚不可证,后者精巧却难以完成。科学世界因此陷入一种奇妙的张力——每一次理论飞跃都让人仿佛触碰到终极真相,却在下一瞬间又被推入更深的疑惑。难道宇宙真的不打算让任何智慧存在完全理解它?还是说,所谓“理解”,本就是人类自以为的幻象?

结语

即便如此,科学的脚步从未停歇。引力波的探测、量子信息理论的崛起、黑洞信息悖论的新解,都在撕开宇宙的一道又一道缝隙。那些微弱到难以察觉的信号,或许正是未来“万物理论”的伏笔。也许,有一天,当人类终于在方程中写下那个终极符号时,会发现自己所揭开的,不仅是宇宙的结构,更是自身存在的意义。但在那之前,所有的答案都仍在黑暗中酝酿。因为在科学的尽头,引力不只是自然律的谜题,它更像是一面镜子,映照着人类理解极限的边界。而在那镜面之后,或许正潜伏着更深的谜团——那一切看似随机却又隐含秩序的宇宙密码,可能并非“自然”的产物,而是另一种更宏大的意志在低语。

评论列表