解放战争中,国民党众多大将被俘虏,蒋介石却只公开要救一人,陈再道将军也对其敬重有加…

解放战争的烽火熄灭后,国民党阵营中有大批将领在战败后沦为阶下囚,其中不乏蒋介石昔日倚重的嫡系心腹与疆场重臣。

可这些人被俘之后,蒋介石的态度却寒透了众人的心,他非但没有流露过任何营救的意愿,反倒对部分将领的家属采取了打压手段。

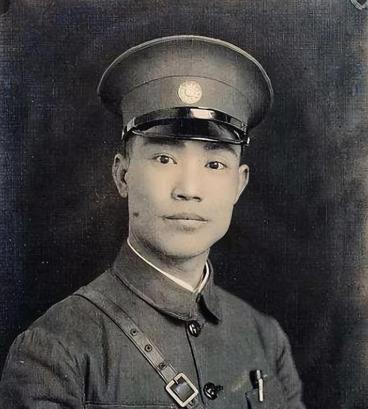

但在这众多被俘将领中,有一人却是独树一帜的例外,蒋介石不仅在公开场合明确表态“必定设法营救”,就连新中国的开国上将陈再道,也对这位昔日的战场对手敬重有加,此人便是宋瑞珂。

这位出身黄埔的国民党将领,究竟有着怎样与众不同的过人之处?

1907年,宋瑞珂降生在山东青岛崂山脚下的彭家庄,那片遍布石砾与荒草的土地,承载着他童年的全部记忆。

他的父亲是当地一名石匠,每日挥舞着铁锤与钢钎,在坚硬的岩石上雕琢生计,用布满老茧的双手艰难维系着一家人的温饱。

年少的宋瑞珂整日在采石场旁嬉戏,亲眼目睹着父辈们弯腰劳作的佝偻身影,也耳濡目染了乡邻们在贫瘠生活中挣扎的苦楚,动荡年代给底层百姓带来的沉重压迫,早早便在他心中埋下了印记。

彼时的青岛已被日本侵略者占据,外来势力的横征暴敛与肆意欺凌,让这片土地上的百姓生活在水深火热之中。

少年宋瑞珂常常在街头巷尾,听到同乡们对侵略者的低声咒骂,以及对苦不堪言的生活发出的无奈叹息,这些声音像针一样扎在他的心上,悄然点燃了他内心深处的反抗意识。

为了帮父亲分担家庭重担,宋瑞珂在读完小学后便主动辍学,踏上了外出谋生的道路。

在同乡的介绍下,他登上了前往日本的轮船,在横滨一家纺织厂找到了一份学徒工的差事。

可异国他乡的谋生之路远比想象中艰难,工厂的工作环境极为恶劣,车间里弥漫着棉絮与油污混合的刺鼻气味,每天十几个小时的高强度劳作没有片刻停歇,苛刻的日本老板更是将工人们当作可以随意压榨的廉价机器,稍有不慎便会遭到呵斥与打骂。

年轻气盛的宋瑞珂目睹着工友们遭受的不公待遇,内心的正义感再也无法抑制,当工友们决定发起罢工争取基本权益时,他毫不犹豫地站到了队伍前列,勇敢地参与到这场反抗压迫的斗争中。

然而在当时的日本社会环境下,工人的罢工运动终究难以撼动资本家的统治,这场争取公平待遇的斗争最终以失败告终。

作为罢工的积极参与者,宋瑞珂被工厂老板列为“危险分子”,不仅被开除了公职,还被当地警方强制遣返回国。

带着一身疲惫与失落回到家乡的宋瑞珂,意外收到了昔日小学恩师寄来的一封信,信中那句“黄埔军校第三期学员正在招生,此乃报国之良途”,如同一道光照亮了他迷茫的前路。

当时的黄埔军校已是中国最具影响力的军事院校,被誉为“革命军人的摇篮”,无数胸怀救国理想的青年才俊都渴望能进入这座军校深造。

尽管宋瑞珂没有显赫的家庭背景,也缺乏系统的文化教育,但凭借着恩师的推荐信,以及自身在面试中展现出的坚定信念与过人胆识,他顺利通过了层层考核,成为黄埔军校第三期步兵科的一名学员,人生轨迹从此发生了根本性的转变。

进入黄埔军校后,宋瑞珂的生活被严格的军事训练与丰富的理论课程填满,从清晨天不亮的出操训练,到深夜灯火通明的自习课堂,每一天都安排得满满当当。

操场上,他与同学们一起练习队列、刺杀、射击等军事技能,汗水浸湿军装成为常态;课堂上,他认真聆听孙中山先生的革命思想,学习步兵战术、军事地形等专业知识,笔记本上写满了密密麻麻的学习心得。

这座军校不仅传授精湛的军事技能,更在潜移默化中传递着“亲爱精诚、救国救民”的家国情怀,身边同学们个个胸怀壮志的精神面貌深深感染了宋瑞珂,让他心中为国家而战、为民族复兴而奋斗的信念愈发坚定。

1926年10月,从黄埔军校毕业的宋瑞珂正式踏入军旅生涯,被分配到新组建的第一军补充师第三团特务队担任队长,不久后又升任该团第二营第六连连长。

此后的十几年间,他跟随部队先后参与了平定滇桂军阀叛乱、东征北伐等一系列军事行动,在战火的洗礼中逐渐从一名年轻军官成长为独当一面的军事指挥官。

当抗日战争的烽火燃遍中华大地时,宋瑞珂已在军界崭露头角,成为国民革命军序列中一名颇具声望的将领。

从淞沪会战的血肉横飞,到武汉会战的艰苦坚守,再到枣宜会战的殊死拼杀,他率领部队辗转各地战场,参与了众多关乎抗战全局的重要战役,每一场战斗都充满了血与火的考验。

战争的残酷磨砺,将这位从黄埔走出的青年将领,锻造成了一名在绝境中依旧能毅然挺立的铁血战士。

1937年“七七事变”爆发后,日本侵略者发动全面侵华战争,同年8月,淞沪会战正式打响。

这场战役堪称二战时期规模最大的城市攻防战之一,日军凭借着海空优势,企图以快速攻势占领上海,进而威逼南京,实现其“三个月灭亡中国”的狂妄野心;而国民政府则希望通过这场战役拖延日军进攻步伐,为全国抗战动员争取时间,同时争取国际社会的关注与援助。

宋瑞珂所在的部队被紧急调往上海前线,承担起罗店地区的守备与反击任务。

他深知这是一场关乎国家命运的关键战役,临行前,他亲自将家中妻儿送往山东老家安置,面对前来送行的战友,他神情凝重地表明心志:“此去沙场,生死未卜,若有不测,唯愿后代知晓我此生无愧于国家民族。”

淞沪会战的惨烈程度超乎想象,罗店地区更是被称为“血肉磨坊”,双方在此展开了长达一个多月的反复争夺。

日军的飞机整日在头顶低空盘旋,投下的炸弹如雨点般倾泻而下,将阵地掩体掀翻,把周边植被焚毁;地面上,日军步兵在坦克的掩护下如潮水般轮番发起进攻,密集的枪声与爆炸声震耳欲聋。

宋瑞珂始终坚守在火线最前沿指挥作战,冒着日军的炮火在战壕中穿梭,不断鼓舞官兵们的士气:“兄弟们,身后就是上海,就是家国,只要还有一兵一卒,就绝不能让日军前进一步!”

在他的带领下,官兵们凭借着顽强的意志与侵略者展开殊死搏斗,一次次将日军的进攻击退。

然而双方的装备差距悬殊,日军拥有绝对的海空优势与火力优势,我军官兵虽奋勇抵抗,但伤亡人数仍在不断增加。

经过数十天的激战,宋瑞珂率领的部队伤亡过半,几乎损失殆尽,阵地上到处都是牺牲官兵的遗体,鲜血染红了阵地周围的土地。

最终,随着战略目标的达成,中国军队主动撤离上海,淞沪会战以失守告终,但这场战役成功拖延了日军三个月的进攻时间,为全国抗战动员与战略物资转移赢得了宝贵的喘息之机。

经此一役,宋瑞珂在军界的声望进一步提升,更重要的是,家国破碎的惨痛经历,在他心底埋下了更深沉的家国责任感。

1940年5月,枣宜会战爆发,日军集结四个师团的重兵,向枣阳、宜昌地区发起猛烈进攻,企图切断中国军队的长江交通命脉,打开通往重庆的门户。

此时已升任第199师师长的宋瑞珂,奉命率领部队在宜昌外围顽强阻击敌人,这场攻防战一打就是两个月。

在战役最危急的时刻,日军突破了前沿防线,直逼核心阵地,宋瑞珂仅带领几名参谋人员和警卫,登上阵地后方的将军岩指挥作战。

日军发现我方指挥中枢后,集中炮火对将军岩展开疯狂轰击,岩顶被炸弹炸得千疮百孔,碎石与尘土不断掉落,身边的警卫劝他转移到安全地带,他却坚定地说:“这里视野开阔,能看清战场态势,我身为师长,岂能临阵退缩?”

他在岩顶坚守指挥三天三夜,始终没有后退半步,在他的沉着指挥下,199师官兵与日军展开反复拼杀,最终成功阻止了日军的推进步伐。

这场战役结束后,199师的兵力损失了三分之二,官兵们个个疲惫不堪,但他们用鲜血换来了战役的关键胜利,为整个枣宜会战的战略部署争取了主动。

此后,宋瑞珂又先后率领部队参与了鄂西会战、常德会战等诸多重要战役,每一场战斗都身先士卒,凭借着出色的指挥才能与顽强的战斗意志,多次重创日军,成为抗战战场上令敌人闻风丧胆的将领。

1945年8月,日本宣布无条件投降,抗战终于取得胜利。

在武汉举行的受降仪式上,宋瑞珂作为汉口、汉阳区警备司令,亲眼见证了日军递交投降书的历史性时刻,内心激动不已。

随后在一次军民庆祝大会上,他发表公开演讲,眼含热泪地表达了自己渴望和平、不愿再启内战的心愿,台下响起了雷鸣般的掌声。

可他的和平愿望终究没能实现,随着蒋介石撕毁《双十协定》,发动全面内战,身为国民党将领的宋瑞珂,不得不遵从命令走上内战战场。

1947年盛夏,刘邓大军以雷霆之势突破蒋介石精心构筑的“黄河防线”,千里跃进大别山,拉开了战略反攻的序幕。

蒋介石闻讯后惊慌失措,急忙调集重兵北上增援,企图阻断刘邓大军的南下通道,在这场关乎内战全局的较量中,已升任整编第66师师长的宋瑞珂被委以重任,奉命驻守鲁西南地区的羊山集,凭借有利地形拖住解放军主力。

羊山集地处鲁西南平原的丘陵地带,地势南高北低,中间有一条羊山横贯其中,山上怪石嶙峋,山下村落密集,易守难攻,具有极高的战略价值。

宋瑞珂抵达羊山集后,立刻意识到这片土地的战略意义,他迅速下令部队依托羊山地形构筑防御工事,在山上挖掘战壕、修建碉堡,在村落中设置暗堡与火力点,形成了层层叠叠的立体防御体系,将整个羊山集打造成了一座坚不可摧的军事要塞。

战斗初期,宋瑞珂充分利用地形和防御工事的优势,指挥部队成功击退了解放军的多次进攻。

炮火声在羊山集的山谷间来回回荡,空气中弥漫着浓烈的硝烟与泥土混合的气息,每一次攻防都伴随着惨烈的伤亡。

然而,解放军的攻势如同长江洪流般连绵不绝,陈再道率领的第二纵队与其他兄弟部队密切配合,采用分割包围、逐个击破的战术,逐步压缩包围圈,将整编第66师牢牢困在羊山集内。

面对这场实力悬殊的消耗战,宋瑞珂始终保持着冷静与镇定,他亲自走进前沿战壕,与士兵们并肩作战,为受伤的士兵包扎伤口,给口渴的士兵递水,在部队断电断粮、后勤补给完全中断的困境下,依旧坚守阵地不肯退缩。

夜晚,他在昏暗的煤油灯光下批阅战报,分析战场态势;白昼,他站在阵地前沿的观察哨里,仔细观察解放军的动向,制定应对策略。

他对围在身边的部下们说:“总裁已经调集援军前来支援,只要我们再坚持一天,就能等到援军抵达,到时候我们内外夹击,定能击溃敌军。”

可等待援军的日子,终究成了一场漫长而绝望的煎熬。

国民党内部复杂的派系斗争与各部队之间的互相推诿,使得前来增援的部队迟迟无法突破解放军的阻击防线,始终未能抵达羊山集。

而解放军并没有给宋瑞珂太多喘息的机会,当时正值鲁西南雨季,连日的降雨导致战场积水严重,给解放军的进攻带来了诸多不便,可随着雨季结束,天气逐渐放晴,总攻的时机也随之成熟。

1947年7月27日,陈再道的部队集结了所有炮火力量,对羊山集发起了最后的总攻。

密集的炮弹如暴雨般落在敌军阵地上,将防御工事摧毁大半,解放军官兵在炮火掩护下发起冲锋,与敌军展开激烈的巷战和阵地争夺。

面对越来越紧的包围圈和不断减少的兵力,宋瑞珂陷入了痛苦的两难抉择:继续抵抗下去,只会导致更多官兵白白牺牲,徒增无谓的伤亡;可选择放下武器投降,又意味着自己数十年的军旅生涯就此终结,这对于一名军人来说无疑是巨大的耻辱。

在身边警卫人员“为了弟兄们的性命着想”的反复劝说下,宋瑞珂最终做出了放下武器的决定。

评论列表