立冬已过,小雪已过,气温断崖式下跌,心脑血管疾病却悄悄地多了起来。

此时还在吃降压药的人,是否真的注意过这“五件事”?别等问题发生了才后悔,医生的忠告,听懂了就是救命的钥匙。

寒潮来袭,血压“坐上过山车”每年进入小雪节气后,昼夜温差加大,气温骤降,人体受寒刺激,交感神经兴奋,导致血管收缩、血压升高。

根据国家心血管病中心发布的《中国心血管健康与疾病报告2023》显示,我国高血压患者已超2.8亿人,而冬季是高血压并发症的高发季节。

权威数据显示,冬季心脑血管事件的发生率较夏季高出30%以上。

某公共医疗机构在冬季对2000名高血压患者进行为期3个月的随访发现,约42%的患者出现血压波动加剧,近15%的患者出现头晕、胸闷症状,部分甚至诱发脑梗、心绞痛等严重并发症。

尤其是年纪较大的患者,血管弹性减弱,调节能力下降,更容易受气温变化影响,出现血压“忽高忽低”的情况。进入小雪节气后,服用降压药的人群必须提高警惕。

药可不能“一成不变”,冬天需要这样调整很多患者认为,降压药吃得越久就越“稳”,剂量不需要再调整。但实际临床中发现,冬季由于气温低、血管收缩,部分患者在原有剂量下,血压依旧偏高。

某三甲医院心内科对500名老年高血压患者进行冬季用药调整研究,发现其中约27%的患者需要在医生指导下适当调整降压药剂量或品种,才能维持理想血压水平。

特别提醒:千万不要自行加药或减药!血压控制不佳时,应到医院进行动态血压监测,由医生评估后调整方案。

医生建议:对于血压波动大的人群,应加强早晚血压监测,记录至少3天的血压变化情况,带着数据去复诊,医生才能给出更科学的调整建议。

晨起血压高?警惕“清晨高血压”现象

晨起血压高?警惕“清晨高血压”现象冬季清晨是心脑血管事件的高发时段,这与“清晨高血压”密切相关。所谓清晨高血压,是指早上6点至10点血压异常升高,容易诱发脑卒中、心梗等重大疾病。

原因很简单:人在清晨醒来时,体内肾上腺素、去甲肾上腺素分泌增加,气温又低,血管进一步收缩,血压自然“飙上去”。

解决方法并不复杂:

早晨起床不要猛地坐起,先在床上坐一会儿再慢慢起身;

冬季起床时间别太早,尤其是老年人,建议在太阳升起后再起床;

部分患者可在医生指导下,将部分降压药调整为晚上服用,以控制清晨血压峰值。

临床实践表明,合理调整用药时间,对控制清晨高血压有明显帮助。一位高龄女性患者在医生建议下,将部分药物改为睡前服用后,血压波动明显减小,清晨头晕现象也随之缓解。

别忽视“饮食误区”,冬天这几样要管住嘴

别忽视“饮食误区”,冬天这几样要管住嘴有人说:“冬天就该吃得好,补得足。”但对高血压患者来说,“吃错了”比“吃少了”更可怕。冬季进补容易陷入以下误区:

误区一:摄盐过多

冬季火锅、腊肉、酱菜上桌频率增加,但这些高盐食品会导致钠离子潴留,引起血压升高。世界卫生组织建议,成年人每日食盐摄入不超过5克。

而在一项对某地居民区饮食习惯的调查中发现,冬季居民每日平均摄盐量高达9.8克,远超健康上限。

误区二:高脂高热量

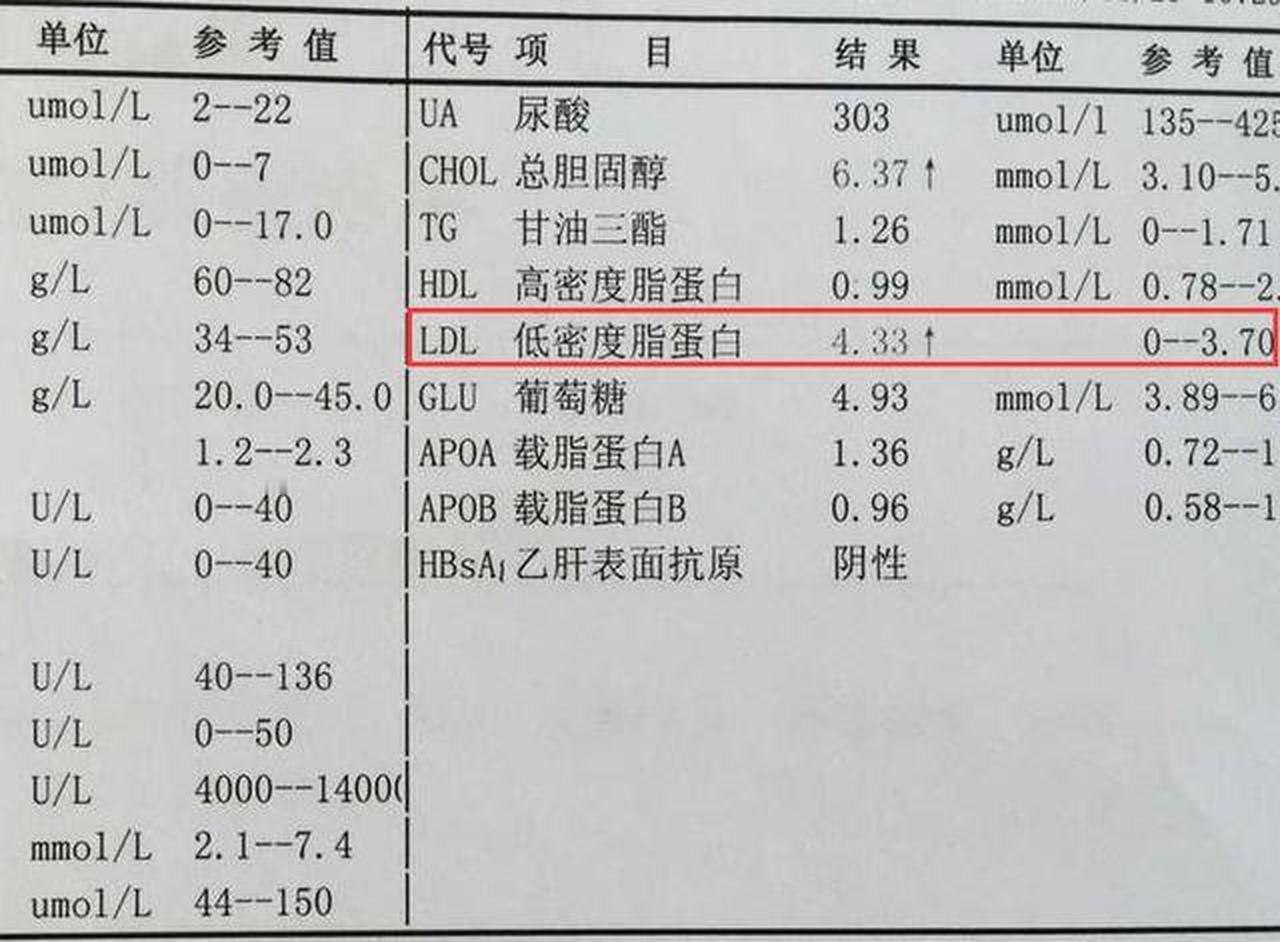

牛羊肉、糯米饭、油炸食品摄入偏多,导致血脂升高、血液黏稠,增加心脑血管负担。医生建议,冬季饮食仍应以清淡为主,适量摄入优质蛋白,如豆腐、鸡蛋、鱼类,避免“越补越堵”。

误区三:补汤不当

一些人冬天爱喝大骨汤、老母鸡汤等,但这些高脂汤品容易增加胆固醇,特别是高血压合并高血脂的患者,应选择清汤或用蔬菜熬煮的素汤更为合适。

别让“懒”毁了健康,冬季也要动起来“冷得不想动”成了很多人冬天的口头禅,但长期不运动,血液循环变慢,血管弹性下降,血压反而容易升高。研究发现,适度运动能改善血管内皮功能,降低交感神经活性,从而实现非药物降压的效果。

国家体育总局指导建议:中老年人冬季可选择中低强度的有氧运动,如慢走、太极、八段锦等,每次30分钟,每周至少5次,运动时穿着保暖,避免清晨和夜晚外出锻炼。

在某机构组织的冬季高血压康复项目中,参与者在坚持运动三个月后,平均收缩压下降7.2mmHg,舒张压下降4.5mmHg,部分人甚至减少了降压药剂量。

运动前一定要做好热身,避免运动诱发心血管事件。俗话说“动动筋骨,少吃药丸”,这话一点不假。

小雪节气前后,还有这些细节值得注意

小雪节气前后,还有这些细节值得注意除了以上几点,进入冬季后,高血压患者还应注意以下生活细节:

衣着保暖,重点保护头部、颈部和四肢,避免冷风直吹;

保持作息规律,避免熬夜,睡眠不足会造成交感神经兴奋,引起血压升高;

控制情绪,避免焦虑、愤怒,情绪波动大也是血压“杀手”;

定期测量血压,不要“感觉正常”就停药或断药;

定期体检,关注血脂、血糖、肾功能等指标,防患于未然。

冬季是高血压并发症的“活跃期”,而这些看似琐碎的生活细节,往往就是预防问题的“关键点”。正如张文宏教授提醒的那样:“疾病不是突然发生的,是日积月累的结果。”

结语:健康不是等来的,是靠管理出来的医生的职责,不只是治疗疾病,更是帮助大家守住健康的底线。冬季血压控制得好,是一整年健康的保障。高血压不是“老毛病”,更不能“听天由命”,而是可以通过科学管理、规范用药、良好生活习惯来控制的慢性病。

健康中国的建设,需要每个人成为自己健康的“第一责任人”。不论年龄几何,不论病史长短,管理好血压,就是为自己、为家庭、为社会负责。“三分治,七分养”,真正的健康,从日常点滴做起。

你是否曾在冬天因为血压波动而感到不适?或者服药后仍感到不稳?欢迎在评论区留言交流,分享你的经验和困惑。也许你的问题,正是千万人关心的答案。

参考文献

[1]国家心血管病中心.中国心血管健康与疾病报告2023[J].中华心血管病杂志,2023,51(1):1-10.

[2]李丽,王建华.高血压患者冬季血压变化规律及其影响因素分析[J].中华高血压杂志,2024,32(3):240-245.

[3]国家卫生健康委员会.高血压合理用药指导原则(2023年版)[S].北京:人民卫生出版社,2023.

本文为健康知识科普,结合权威资料和个人观点撰写,部分情节为方便表达和阅读理解进行了适当虚构与润色,内容仅供参考,不能替代医生诊断。如感不适,请及时就医。