1942年5月,冀中平原硝烟弥漫。日军的铁蹄踏破青纱帐,坦克、骑兵、步兵铺天盖地而来,对八路军冀中根据地发动空前残酷的“五一大扫荡”。

在敌人重兵合围的危急关头,冀中军区第八军分区司令员常德善与政委王远音率部突围,却在雪村遭遇了一场足以改写八路军指挥制度的血战。

一、五一大扫荡——铁壁合围下的生死突围

1942年春,日军华北方面军司令冈村宁次制定“北支甲第1号作战”,调集5万兵力,对冀中根据地实施“铁壁合围”“梳篦清剿”。

5月1日起,敌人以据点为锁、公路为链,辅以坦克集群封锁要道,逐步将冀中切割成2670余个封锁区……

在“大扫荡”中,冀中军区第八军分区司令员常德善、政委王远音率23团、30团等部,在无极、深泽、安平之间与敌周旋。

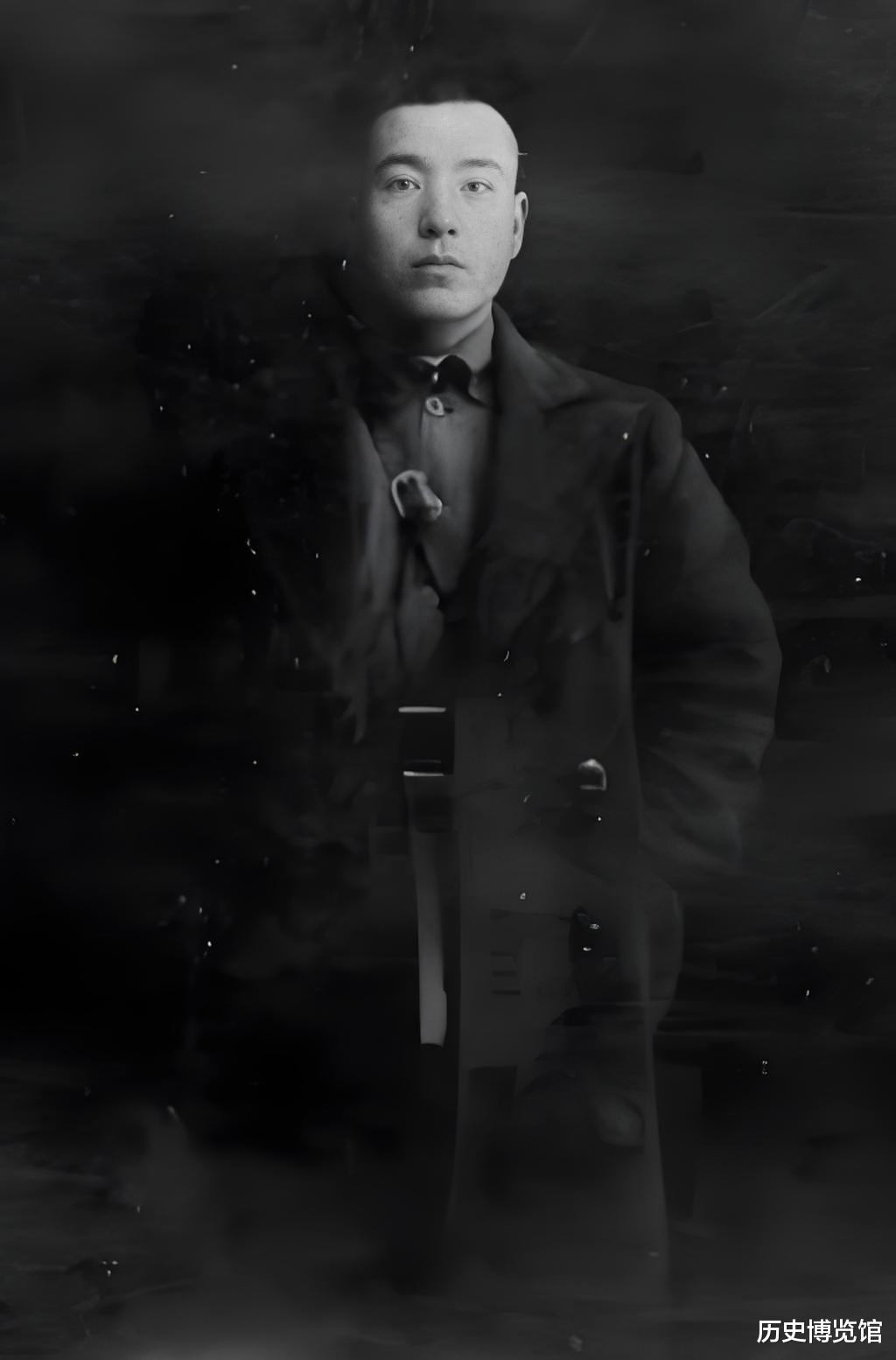

常德善,山东峄县(今徐州市邳州市)人,红军时期即担任贺龙警卫员,作战勇猛,多次在战斗中救护贺龙,贺龙曾动情地说:“没有常德善就没有我贺龙”;王远音,山西五台县人,太原市学生联合会出身,1937年投笔从戎,是冀中军区最年轻的军分区政委之一。

常德善

二、雪村血案——一道命令的代价

6月7日,二人率部队转战至滹沱河北岸一带。傍晚,侦察员急报:30团被敌骑兵咬住,遭受重创,残部正向雪村靠拢。

常德善摊开地图,眉头紧锁,说道:“敌人是‘快速部队’,我们若去救援,正好钻进包围圈。不如趁夜突围,保存实力。”

王远音却猛地一拍桌子,怒斥道:“30团伤亡不明,我们岂能见死不救?”

但是,常德善从军事角度考虑,认为去救30团凶险万分,还有可能把自己都搭进去,还是趁着30团牵制住敌人,赶紧突围比较好。

二人各执一词,相持不下。最后,王远音掏出一份1938年八路军总部下发的《政治工作条例》,指着其中一条说道:“政委有最后决定权。”

王远音

常德善听后,沉默半晌。突然,他猛地拔出手枪,说:“既然决定要救人,那就由我来带队冲锋!就算把这点家底拼光,也要救出30团!”

当晚,常德善、王远音率23团掉头,直扑雪村。次日拂晓,部队进入雪村,成功接到30团残部。但是,就当部队准备离开时,村子四周突然枪声大作——日军第27师团主力、伪军共4000余人对雪村形成了合围。

双方激战至午后,23团、30团被压缩在南北长不足2里、东西宽仅1里的雪村洼地。常德善亲率警卫连反复冲锋,身中二十余弹仍英勇拼杀,最终力竭而亡;王远音率政工干部突围至村北枣树林,被敌机枪扫倒,重伤的他为不拖累战友,举枪自尽。是役,八分区伤亡700余人,司令员、政委双双牺牲,营以上干部仅存1人。

三、贺龙之怒——学生政委岂能指挥作战?

当噩耗传至120师部,贺龙一拳砸在一张榆木桌子上。他连夜策马赶赴雪村,在成排的白布裹尸前,这位湘西汉子泪如雨下:“常德善跟我长征,三过草地都没死,却死在自己人的一道命令上!”

在随后召开的冀中军区高干会议上,贺龙罕见地拍了桌子:“一个学生政委,能指挥作战吗?”

他当场提出:军事指挥必须回归军事干部,政治工作不能代替作战决策。

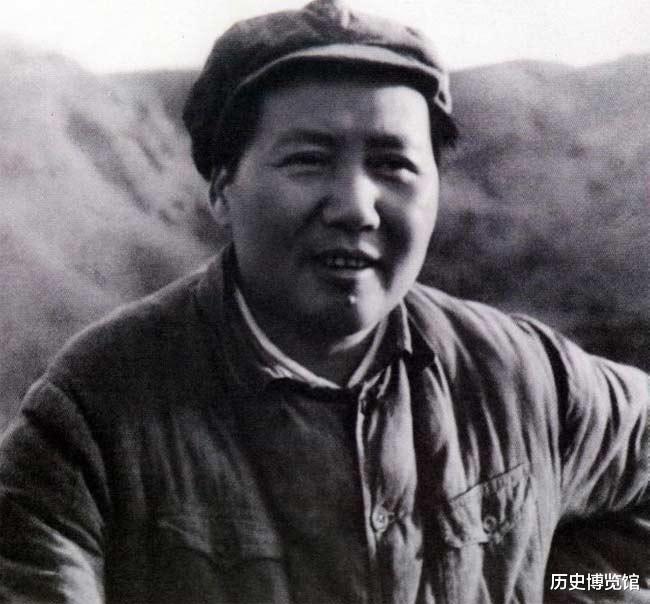

会议记录被火速报送延安。毛主席得知后,在窑洞里连抽三支烟,随后沉重地说:“我们讲党指挥枪,不是政委瞎指挥。雪村的血,要让我们清醒。”

毛主席

四、制度更替——从“政委最后决定权”到“军事首长负责制”

“政委最后决定权”最早源于1929年的古田会议,当时人民军队刚刚成立没多久,为了防止部队军阀化才有了这一制度。1930年,该制度被正式写入《中国工农红军政治工作暂行条例(草案)》。

抗战初期,部队的政委大多是从红军时期就一路走过来的,他们英勇善战,军事素养高,使该制度发挥了积极作用。

但随着战争的深入,大量老干部牺牲,很多学生干部补了上来。他们虽然文化程度、政治觉悟高,但是没有军事指挥经验,导致军事指挥混乱,这一制度的弊端也逐渐显现,雪村血案就是压垮该制度的最后一根稻草。

1942年9月1日,中央军委决定:改变部队中政委最后决定权的规定,作战行动统一由军事首长最后决定。

同年10月,中央军委发布《政治委员工作暂行条例(草案)》,明确:“在与同级军事指挥员有争执时,属于作战方面的行动由军事指挥员决定,其他由政治委员作最后决定,但均须同时报告上级军政首长。”同时,在团以上党委设“军政委员会”,集体讨论重大决策。

这一改革提高了指挥效率,令人民军队更加适应敌后艰苦复杂环境,也为后来的大兵团作战奠定了基础。

五、结语

从1929年古田会议提出“政委有最后决定权”,到1942年9月中央军委收回这把“尚方宝剑”,制度的更新往往都伴随着血与泪。

雪村的血案告诉我们:指挥现代化战争必须尊重军事科学,不能把战术取舍变成政治表决。雪村洼地的几百具白布裹尸,把“谁专业谁拍板”刻进制度的骨骼;军政委员会的集体讨论,又把“集体领导、个人负责”融进部队的血液。

此后,从东北野战军百万大军入关,到朝鲜战场志愿军发起五次战役,人民军队用胜利再次证明了制度的优越性。

那条被废止的“最后决定权”并未削弱党的领导,反而让党对军队的领导更加科学、更加巩固。鲜血写就的教训,最终化作胜战的阶梯,托举起一支从游击兵团迈向合成劲旅的现代化军队,也昭示着任何制度都必须随着时代、技术与任务的不断演进而自我更新,唯有如此,才能在未来战场继续赢得属于人民的胜利与和平。