在浩瀚的宇宙中,太阳系一直被视为人类唯一的家园。然而,随着观测技术的进步和系外行星研究的深入,科学家们逐渐发现太阳系存在一些令人费解的"异常"现象。这些异常不仅挑战了我们对行星系统形成的传统认知,更引发了一个大胆的猜想:太阳系是否可能被某种高级文明精心设计过?

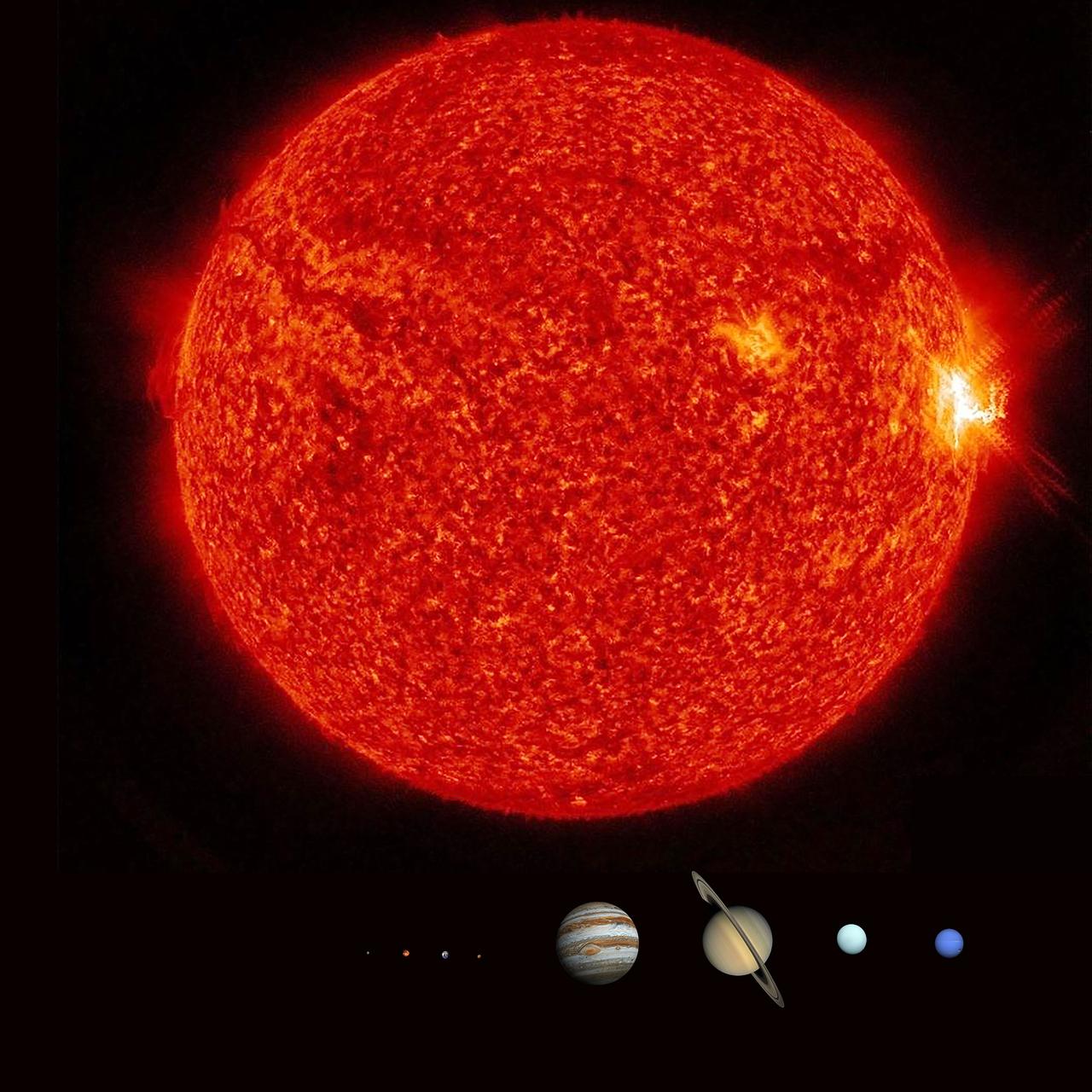

第一处异常表现在行星轨道的无序性上。通过对数千个系外行星系统的观测,天文学家发现大多数行星系统中相邻行星的大小和质量都呈现出规律性的分布。例如,在距离恒星相似的位置,行星的质量通常相近。然而太阳系却呈现出完全不同的图景:水星、金星、地球和火星这四颗类地行星大小迥异,而外侧的气态巨行星更是差异巨大——木星的质量是土星的3倍多,而土星又比天王星和海王星大得多。这种不规则性在其他行星系统中极为罕见,就像有人刻意将不同大小的行星摆放在特定位置。

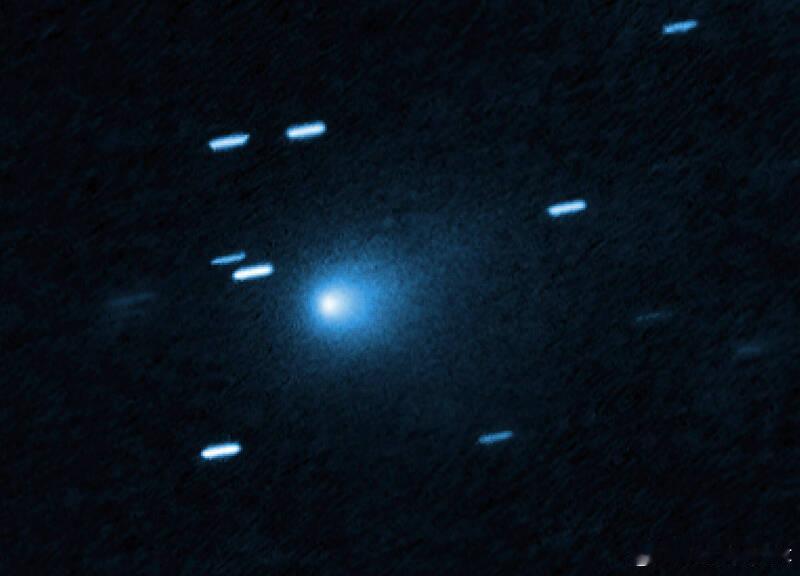

第二处异常是行星分布的极端分散性。观测数据显示,大多数系外行星系统中,行星之间的平均距离远小于太阳系。以著名的Trappist-1系统为例,其七颗行星的轨道间距仅相当于太阳系内行星间距的几十分之一。相比之下,太阳系内行星间的空旷程度令人困惑。从水星到海王星,行星间的平均距离达到数千万公里,这种"奢侈"的空间配置在宇宙中实属异类。更奇怪的是,在火星和木星之间存在着巨大的小行星带,这个区域按照行星形成理论本应形成另一颗行星,却反常地保持着碎片状态。

第三处异常涉及类地行星的尺寸问题。近年来发现的数千颗系外行星中,直径介于1.5-2倍地球大小的"超级地球"占据了绝大多数。而像地球这样相对较小的岩石行星在统计上反而是少数派。更令人不解的是,太阳系四颗类地行星中最大的地球,其直径(12,742公里)还不及许多系外"超级地球"的一半。这种尺寸上的"劣势"与太阳系其他独特条件形成鲜明对比,仿佛地球被刻意控制在了一个精确的尺寸范围内。

这些异常现象引发了科学界的激烈讨论。部分天体物理学家认为,太阳系可能经历了某种特殊演化过程。其中最具影响力的是"木星迁移假说",该理论认为木星在形成初期曾向内太阳系迁移,其巨大引力扰动打乱了原有的行星分布格局,后来又因与土星的轨道共振而向外移动,最终形成了当前的奇特构型。然而,这一理论难以解释为何其他行星系统没有出现类似情况,以及为何太阳系的行星间距会如此规律地符合数学关系。

另一些研究者则提出了更大胆的设想:太阳系的异常可能暗示着某种智慧干预的存在。持这种观点的科学家指出,太阳系中存在太多"恰到好处"的条件:地球位于宜居带的精确位置、月球对地球自转轴的稳定作用、木星作为"宇宙吸尘器"保护地球免受小行星撞击等。这些因素共同构成了一个近乎完美的生命支持系统,其巧合程度远超统计学预期。

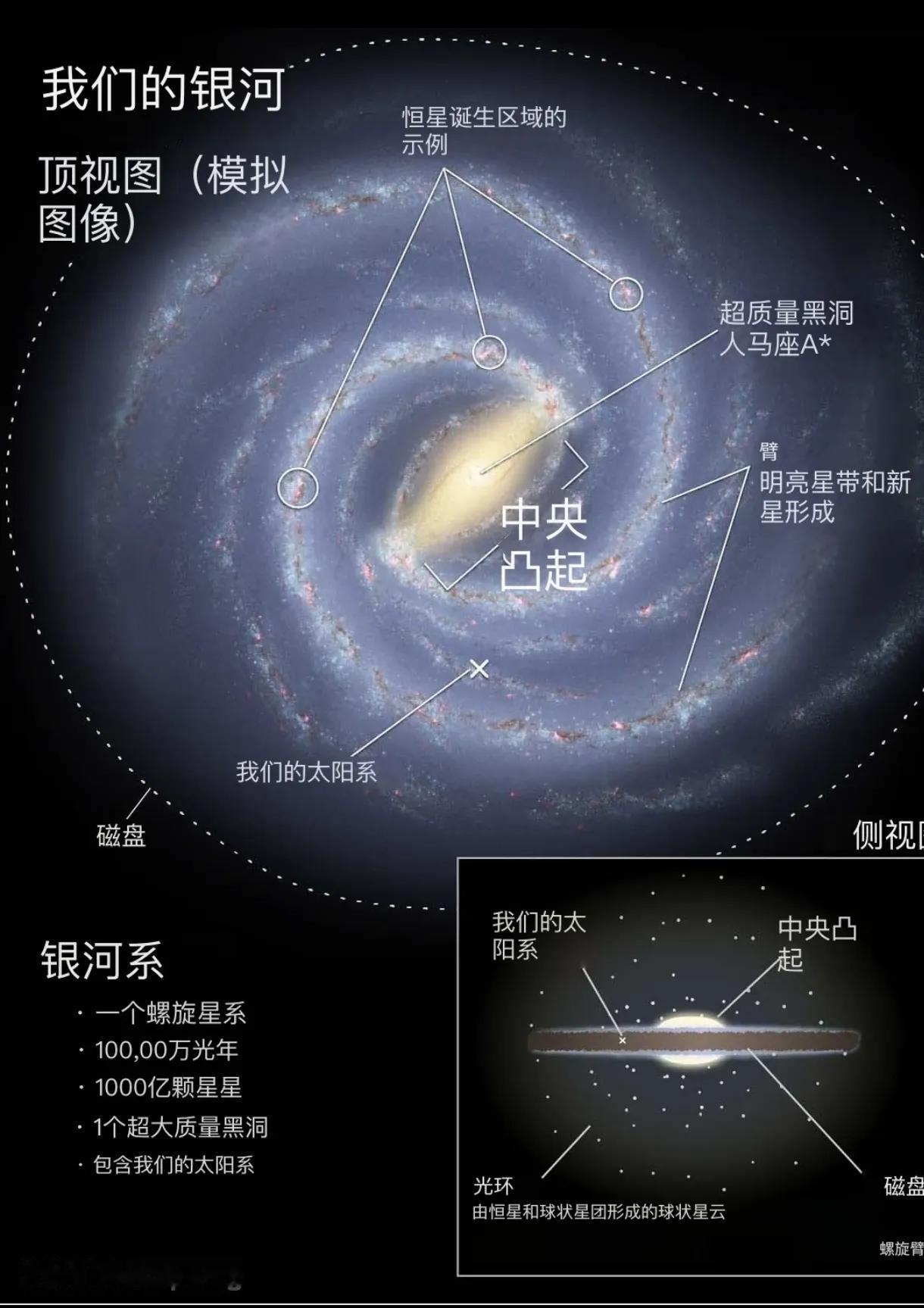

俄罗斯天文学家卡尔达肖夫曾提出文明等级理论,认为能够操控整个恒星系统能量的文明属于II型文明。如果太阳系确实被改造过,那么实施这种改造的文明至少达到了这一级别。他们可能通过某种我们尚未理解的引力工程技术,重新排列了行星轨道;或者使用巨型结构调节行星间的相互作用。这种假说虽然激进,但能够较好地解释为何太阳系在诸多方面都显得如此"特立独行"。

值得注意的是,在太阳系外围还存在着更多未解之谜。柯伊伯带天体分布的异常、奥尔特云的不对称性,以及近年来热议的"第九行星"猜想,都可能与太阳系的形成历史密切相关。一些理论甚至推测,这些外围结构可能是某种"监控系统"的遗迹,用于观察太阳系内部的生命演化过程。

当然,科学需要严谨的证据。目前所有关于高级文明干预的说法都停留在推测阶段。为了验证这些假说,研究人员正在从多个角度展开调查:通过更精确的系外行星统计确认太阳系的特殊性;利用计算机模拟不同初始条件下的行星系统演化;甚至寻找太阳系中可能存在的人造结构或技术痕迹。美国宇航局的"突破摄星"计划就包含对太阳系邻近星际空间异常现象的监测。

无论最终答案如何,太阳系的这些异常都为我们提供了一个重新审视宇宙的新视角。它可能暗示着行星形成理论存在重大缺失,也可能指向一个更为惊人的可能性——人类在宇宙中并非完全孤独。正如著名物理学家费米所说:"如果宇宙中存在大量先进文明,那么他们应该在哪里?"也许答案就隐藏在我们所处的这个看似普通却又异常特殊的恒星系统中。随着观测技术的持续进步,这个困扰科学界的谜题终将揭晓其神秘面纱。

![9大行星的证件照,地球那个自我介绍放眼整个银河系,你就说服不服?[捂脸哭]](http://image.uczzd.cn/8444213995577304183.jpg?id=0)