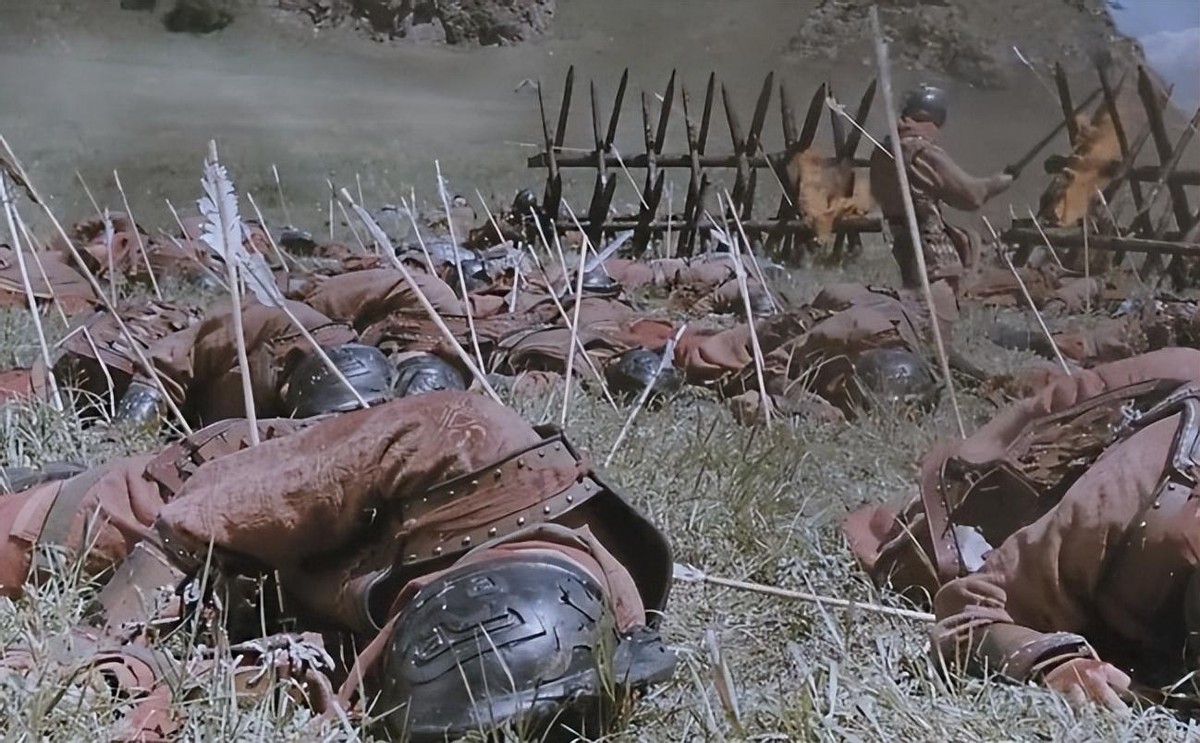

公元前260年,长平战场。

白起一声令下,40万赵军降卒被推进深坑。

当最后一捧黄土掩埋了哭嚎,堆积如山的尸体成了胜利方最棘手的难题——如果放任不管,三天内腐尸就会引爆瘟疫,整支军队可能不战而溃。

古人究竟是如何处置这些战争遗骸的?从先秦的京观到清代的义冢,两千年间的尸体处理方式,藏着远比想象中更复杂的生存智慧、政治博弈与文明演进。

首要原因就是防疫,尸体在高温环境下短短几天就会腐烂,滋生的病菌能引发霍乱、痢疾等瘟疫,其杀伤力甚至超过战争本身。

古人虽不懂微生物学,却从惨痛教训中悟出:腐烂的尸体会引来“瘟神”。

《后汉书》中多次记载:“大兵之后,必有大疫”。

其次是军事需求,尸横遍野的惨状会严重打击士兵士气,及时清理战场才能稳定军心。有时,还能通过处理尸体实现战术目的,比如燕昭王时期,乐毅围攻齐国即墨时,故意焚烧城外坟墓的尸体,以此激怒守城士兵。

政治威慑也是重要考量,将敌人尸体堆积成高台(京观),既能炫耀战功,又能震慑潜在的反抗者。

最后是文化层面,儒家“入土为安”的观念深入人心,妥善安葬己方将士是凝聚人心的重要手段,朝廷设立的“义冢”、“漏泽园”,本质上就是对这种文化需求的回应。

1. 集体掩埋:最普遍的“应急方案”

这是古代最主流的处理方式,简单直接且能快速消除卫生隐患。胜利方会组织战俘、民夫挖掘巨大土坑,将尸体层层堆积后覆土掩埋,也就是我们常说的“万人坑”。

长平之战后,白起坑杀40万赵军降卒,考古学家在山西高平发现的17个尸坑中,尸骨随意叠压,头盖骨上的箭伤清晰可见,印证了这种残酷的处理方式。

2. 火葬:防疫优先的“极端选择”

火葬的核心优势是能彻底消灭病菌,尤其在湿热地区或大规模战役后,是防止瘟疫的最佳方案。《资治通鉴·隋纪》记载,隋末战乱时“死者太半,白骨露于野,官军焚尸以避疫”,生动说明了火葬的防疫功能。

北方游牧民族对火葬尤为青睐,《辽史·兵卫志》提到辽军作战后“焚尸秽,以防疾疫蔓延”,这与其“洁净避疫”的传统密切相关。佛教传入后,火葬又被赋予了宗教意义,认为火焰能让灵魂摆脱肉体束缚,东晋高僧鸠摩罗什圆寂后“依外国法,以火焚之”,带动了民间火葬的普及。

3. 京观:震慑敌人的“政治道具”

将敌人尸体堆积成金字塔形的土丘,史称“京观”,是古代最具威慑力的处理方式。

这种方式最早见于《左传》,公元前597年邲之战后,楚臣潘党提议将晋军尸体筑成京观,虽被楚庄王拒绝,但可见其在当时已是常见提议。

历史上最著名的京观之一,是王莽镇压翟义叛乱后所筑,长宽六丈、高六尺,还特意标注“反虏逆贼鲸鲵所在”,政治惩戒意味十足。司马懿平定辽东公孙渊时,更是将七千多十五岁以上男子杀害后筑成京观。

不过京观的残忍性也备受争议,唐太宗贞观五年便下诏废毁全国京观,“加土为坟,掩蔽枯朽”,标志着这种方式开始走向衰落。

4. 弃置荒野:资源匮乏时的“无奈之举”

当胜利方急于追击、战败方无力收尸,或资源极度匮乏时,尸体就会被弃于荒野,成为野兽的食物。

曹操《蒿里行》中“白骨露于野,千里无鸡鸣”,更是道尽了这种场景的凄惨。

5. 极端利用:生存绝境下的“伦理突破”

在粮食极度短缺的围城战或长途行军中,尸体甚至会被当作“资源”利用。最著名的当属唐安史之乱时的睢阳保卫战,张巡部队粮尽后,不仅杀妾飨士,史书中虽未明言,但结合“人相食”的背景,阵亡将士的遗体很难幸免于难。

十六国时期,前秦军队在淝水之战溃败后,就有逃亡路上因饥饿而食同伴尸体的记载。这种突破伦理底线的做法,是古代战争残酷性的极致体现,也让我们看到,在生存与胜利面前,对死者的最后尊严往往变得微不足道。

先秦:宗教与威慑并存

商代盛行将战俘用于人祭人殉,甲骨文中大量记载了“战前祭”“战后祭”,战俘成为祭祀的“人牲”。

西周出现“掩骼埋胔”的人道主义萌芽,但人殉仍未绝迹。

春秋战国时期,京观、坑杀逐渐普及,长平之战的40万赵军降卒坑杀,成为这一时期最惨烈的案例。

秦汉:制度规范化起步

秦朝坑杀频发,历史惨剧不断。

汉代受儒家思想影响,开始重视将士善后,设立“义冢”掩埋无主尸体。王莽时期京观盛行,成为政治惩戒的工具。

魏晋南北朝:残忍程度达顶峰

这一时期政权更迭频繁,京观成为彰显武力的常用手段。司马懿筑京观、北魏道武帝屠城制京观,甚至出现“骷髅台”这样的变体。

同时,佛教传入推动火葬普及,东晋桓温北伐战败后,因天气炎热被迫焚尸避疫,成为火葬应用的典型案例。

隋唐:人道主义的转折

隋文帝杨坚在战场建佛寺,将京观改造为伽蓝,开创了救度敌军亡魂的先河。唐太宗更是彻底废毁京观,下令收殓前朝遗骸。

宋元明清:制度成熟完善

宋代设立“漏泽园”专门掩埋无主尸体,建立阵亡将士抚恤制度,火葬因佛教影响进一步普及。

元代保留游牧民族特色,天葬、火葬与土葬并存,同时设立“义冢”掩埋无名尸体。

明代推崇儒家伦理,京观基本绝迹,为阵亡将士修建忠烈祠,注重纪念意义。

清代,无论内战外战均就地掩埋尸体,还允许尸骸不全者火化后送回原籍,处理方式更注重公共卫生与伦理。

古代战争尸体的处理,从来都不只是简单的“清理战场”,而是一场关乎生存、政治、文化的综合博弈。从商代的人祭人殉到清代的规范掩埋,从残忍的京观到人性化的义冢,两千年间的演变轨迹,清晰地展现了人类文明从野蛮到文明的渐进过程。

这些处理方式背后,既有防疫需求的现实考量,也有资源约束的无奈妥协,更有政治威慑与伦理观念的激烈碰撞。

更重要的是,古人在尸体处理中积累的防疫经验,如焚烧消毒、石灰掩埋等,为后世公共卫生体系提供了宝贵借鉴。而京观的兴衰、人道主义的兴起,也让我们看到,尊重生命、敬畏死亡,是人类文明进步的核心标志。

战争是残酷的,但如何对待战争中的死者,考验着一个时代的文明程度。

从长平之战的白骨累累到唐太宗的收骸安葬,从京观的血腥震慑到义冢的人文关怀,古人用两千年的实践告诉我们:对待死者的态度,恰恰是生者文明的镜子。

参考资料

《史记·白起王翦列传》

《左传·宣公十二年》

《资治通鉴·唐纪》

《旧唐书·太宗本纪》

如果您觉得此文有趣,请点击“关注”,方便作者与您讨论与分享,及时阅读最新内容,您的关注是作者前进的动力,感谢您的支持。