如今网红自媒体为博眼球赚流量可以毫无下限,手段之低劣甚至可以击碎常人三观。虽然相关部门三令五申,仍不乏有人铤而走险。要说其中原因,流量带来的利益实在是令人欲罢不能。

上世纪30年代,美国哥伦比亚广播电台就憋出个坏活儿,谁料玩脱了,弄得人心惶惶,有人甚至为此自杀。

该事件还延伸出一种令人细思恐极的阴谋论,时至今日都无定论。

事情的开始毫无征兆,却颇为惊悚。

1938年10月30日夜晚,听众们打开收音机,准时收听哥伦比亚广播电台的广播节目。谁料今晚的状况令人大失所望——电台竟然在无比珍贵的黄金时间,放着一档极为无聊的节目。

通常在这个时候,电台都会播放热点新闻或是广播剧,今天却不知从哪儿找来一位专家,滔滔不绝地讲着科学知识。

对这枯燥无味的节目,听众们很快就失去了耐心,一时间频道的收听率暴跌,然而电台一点都不着急,因为好戏正悄然揭开序幕。

突然,节目被一条紧急插播的消息打断。

“有个熊熊燃烧的巨大不明物体降落在了新泽西州格罗夫斯米尔镇附近的一处农场中,落点距离州首府只有约22公里。”

自称名叫卡尔·菲利普斯的记者向现场靠近,随着他与不明巨物的距离越来越近,背景音中的燃烧声、警笛声和人们惊恐的叫声也愈发清晰。

紧接着,人群又爆发出一阵更为尖锐的惊呼,似乎看到了某种可怕的东西。

直至此时,听众也不知究竟发生了什么,就听卡尔记者惊慌失措地大喊:“我看见它了!”

据卡尔描述,那个所谓的“它”体型巨大,像一头站起起来的黑熊,浑身闪闪发光;其面目恐怖,长着一双黑洞般的眼睛,没有嘴唇,任由牙齿暴露在外,还不断流出口水。

更可怕的是,据称有当时有一位FBI探员试图靠近,对方竟然从口中喷出烈焰,仅片刻功夫就将探员烧成焦炭。

与此同时,美国各地也不断传来类似目击事件的相关报道,最终汇集成了这样的结论:火星人入侵地球了!

根据美国科普电台统计:当晚有大概1200万人收听了哥伦比亚电台,如此庞大的数量无疑会对此事产生巨大的传播,可以说,那一夜,整个美国都是在惶恐不安中度过的。

当然,在神秘主义盛行的年代,也有不少人对这次与外来文明的接触非常欣喜,抱着看热闹不嫌事大的心态,哪知事情的后续发展令他们大失所望。

这起事件是一起无节操、无下限的流量炒作事件。

1920年11月2日,美国威斯汀豪斯公司的广播站向公众播送了沃伦·加梅利尔·哈丁与詹姆斯·考克斯的总统竞选,此事成为无线电广播商业化的开端。

2年后,伦敦ZLO广播站开通了每日广播节目,该广播站在1927年改了个名——英国广播有限公司——没错,就是后来鼎鼎有名的BBC。

经过十余年的蓬勃发展,上世纪30年代,无线电广播作为一种传媒方式已相当成熟,尤其是在大萧条的背景下,这种比报纸还要廉价的娱乐成了多数人的首选。

表面上看,行业呈现出一派繁荣,可背地里的竞争已经残酷得令人发指。各大公司几乎百无禁忌,如何做能最大限度地博眼球、赚流量就如何去做。

蛋糕就这么大,自己抢不到也就罢了,让竞争对手抢走,那可是天塌了。

有资料对当时的“盛况”进行了批判:那些广播公司为了利益不惜造谣,更有甚者明目张胆地播放情色节目,连某些部分都毫不避讳。

正是在这样的背景下,1938年早些时候,哥伦比亚广播公司决定将经典科幻小说《世界大战》改编成广播剧。

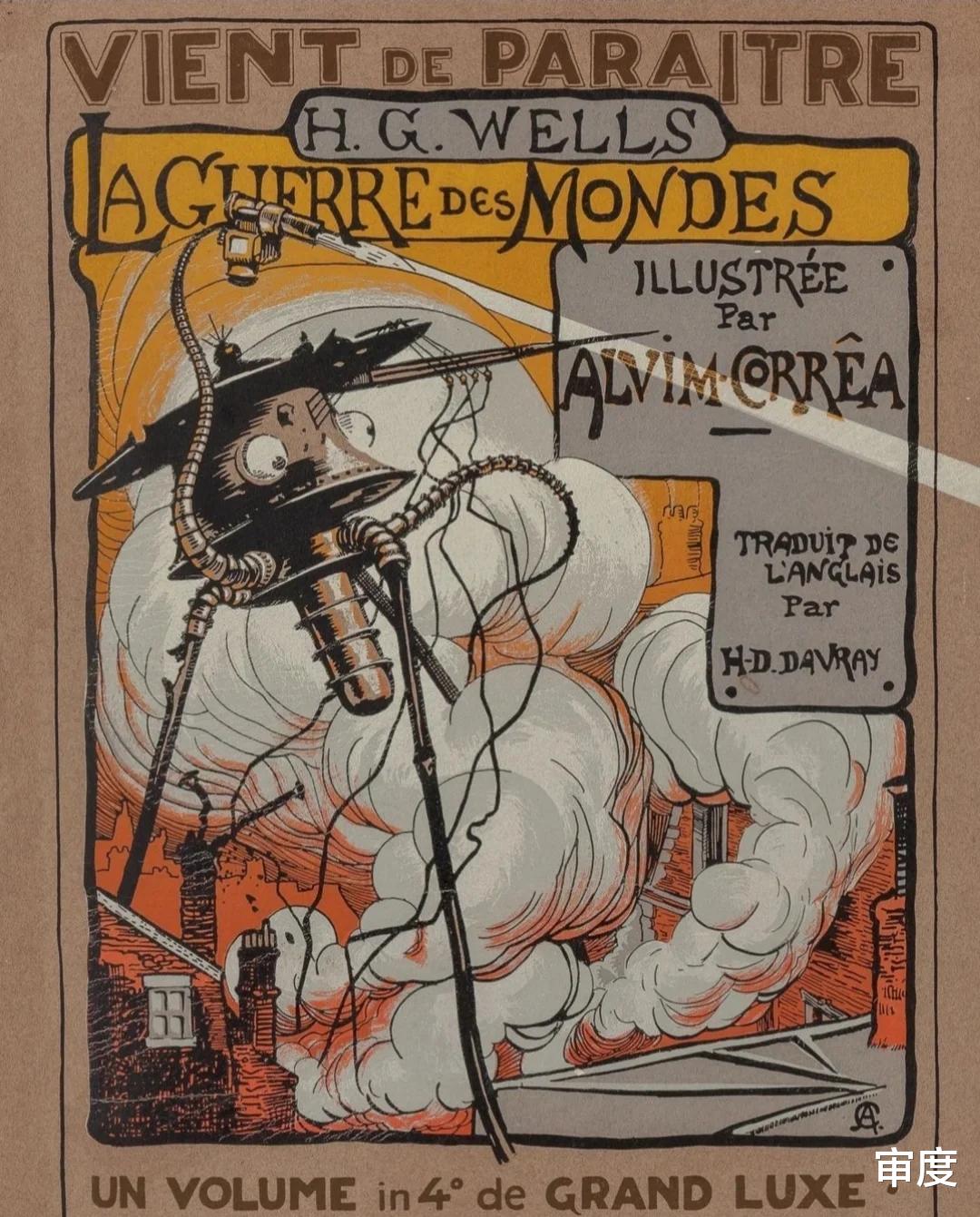

《世界大战》出自英国小说作家赫伯特·乔治·威尔斯笔下,于1898年首次出版。小说讲述了火星人入侵地球,却因水土不服,感染地球病原体而全军覆没的故事。

小说中,火星人拥有碾压地球文明点高科技,他们驾驶着外形像章鱼的三足机械,以热射线和毒气为武器屠杀人类。

《世界大战》在科幻小说史上的地位非常高,确立了“外星人入侵地球”叙事范式,被誉为“科幻文学的分水岭”。

然而恰是由于自身价值够高,这部小说历史上经历过多次改编,其中最为我们熟知的,恐怕莫过于史蒂文·斯皮尔伯格于2005年导演,汤姆·克鲁斯主演的那个版本了。

领导很看好这个项目,科克却非常抵触,在他看来,公众应该早就丧失了对这部小说的新鲜感,其本身没多少价值了。

“除了作者关于火星人入侵的想法以及对火星人外表和机器的描写外,对我而言,原著几乎毫无价值”

显然,科克的观点颇具代表性。

《世界大战》的改编项目并没有得到公司期待中的支持,且方案被抛出很长时间,也没有受到任何投资方的青睐。

然而塞翁失马,焉知非福,恰是由于缺乏资金支持,困难重重,制作组才灵光一闪,剑走偏锋,抛弃了广播剧原本的制作方法。

他们用各种音效模拟出一个似乎真实存在的现场,让台词借演员所扮演的警察、记者、目击者之口说出,使节目极具代入感,听众完全意识不到这只不过是场表演。

最狡猾之处在于,节目组不但提前告知了接下来的“突发事件”只是广播剧的节目效果,且完整地讲述了原作的各种设定,但这一切都被放在了节目开头,正是让听众们无聊到打瞌睡的那段漫长枯燥的科普。

值得一提的是,就在开播前一天,节目组还做了一次彩排,却对节目效果非常沮丧。几乎所有工作人员都认为它“甚至达不到一般的节目水准”,但档期迫在眉睫,也只能赶鸭子上架,谁能想到竟大获“成功”。

据相关资料记载:这期节目在美国社会引起了巨大的恐慌,美国科普电台估计,当天有不少于1200万人收听了这档节目,蒙在鼓里的听众疯狂散播“火星人入侵”的假消息,导致民间乱作一团。

有人不等节目结束就拖家带口逃离了大城市,有的连夜加固房屋,甚至有不少人吞枪自尽,一了百了。

直到意识到有些玩过头了,哥伦比亚广播公司才对事情进行了澄清。

虽然这场风波很快就得到平息,但其后续发展却越来越离谱。众所周知,美国人向来有说政府坏话的传统,有人立马就抛出了这样一个阴谋论:这事的始作俑者恰是美国政府。

当时,社会上盛行一种被称为“魔弹论”的理论。有专业人士指出:眼下受众之于媒体,就像躺在手术台上等待手术的病人。

意思是说,媒体对民众的影响力过于强大,新闻不但影响人们的认知,甚至可以影响到观众情绪,左右人们的行为。

倘若媒体被美国政府操控,这便意味着政府想让民众相信什么,民众就会相信;政府想让民众去做什么,民众就会乖乖去做。如此一来,美国人民就成了美国政府操纵的傀儡。

“魔弹论”诞生于上世纪20年代,一度极为盛行,据说有媒体为了证实它的存在,曾偷偷做过实验,测试普通人对大众传媒是否有畏惧与盲从心理。

有学者指出,“大萧条”期间,美国政府通过媒体持续不断向社会释放“正能量”,消除公众的负面情绪,为推行新政铺路,正是“魔弹论”的一次实践。

此外,它还有一些衍生的阴谋论,例如有人始终相信,珍珠港事件是美国自导自演的苦肉计,再通过媒体宣传,使民众相信日军才是真凶,从而扭转社会上的厌战情绪,达到参战的目的。

当然,上述这类阴谋论就比较低级了。

最令人意外的说法是,有人指出这场广播剧根本就没有传言中那么成功。

事后,有专业的调查机构对公众展开调查,结果显示:在他们随机选取的5000个美国家庭中,知晓该节目的还不到2%。

这也不难理解:在大萧条的背景下,绝大多数人更青睐气氛轻松诙谐的节目,尤其是喜剧。

至于为何要夸大《世界大战》广播剧,主流有两种观点:其一,这是哥伦比亚广播公司的自我炒作;其二,这是报纸行业对广播行业的一次抹黑,希望以此打击对方不断上升的势头。

真正的商战,或许就是这么朴实无华。