作者注:上一篇我们分享了安徽各区县市的0-14岁常住人口性别比,这一篇分享福建各地的情况。

前段时间,我们分享过主要城市0-14岁性别比分布情况,泉州在主要城市里处于领衔,一些网友认为是由外地人口结构带来的性别比失衡,而非本地人口情况。

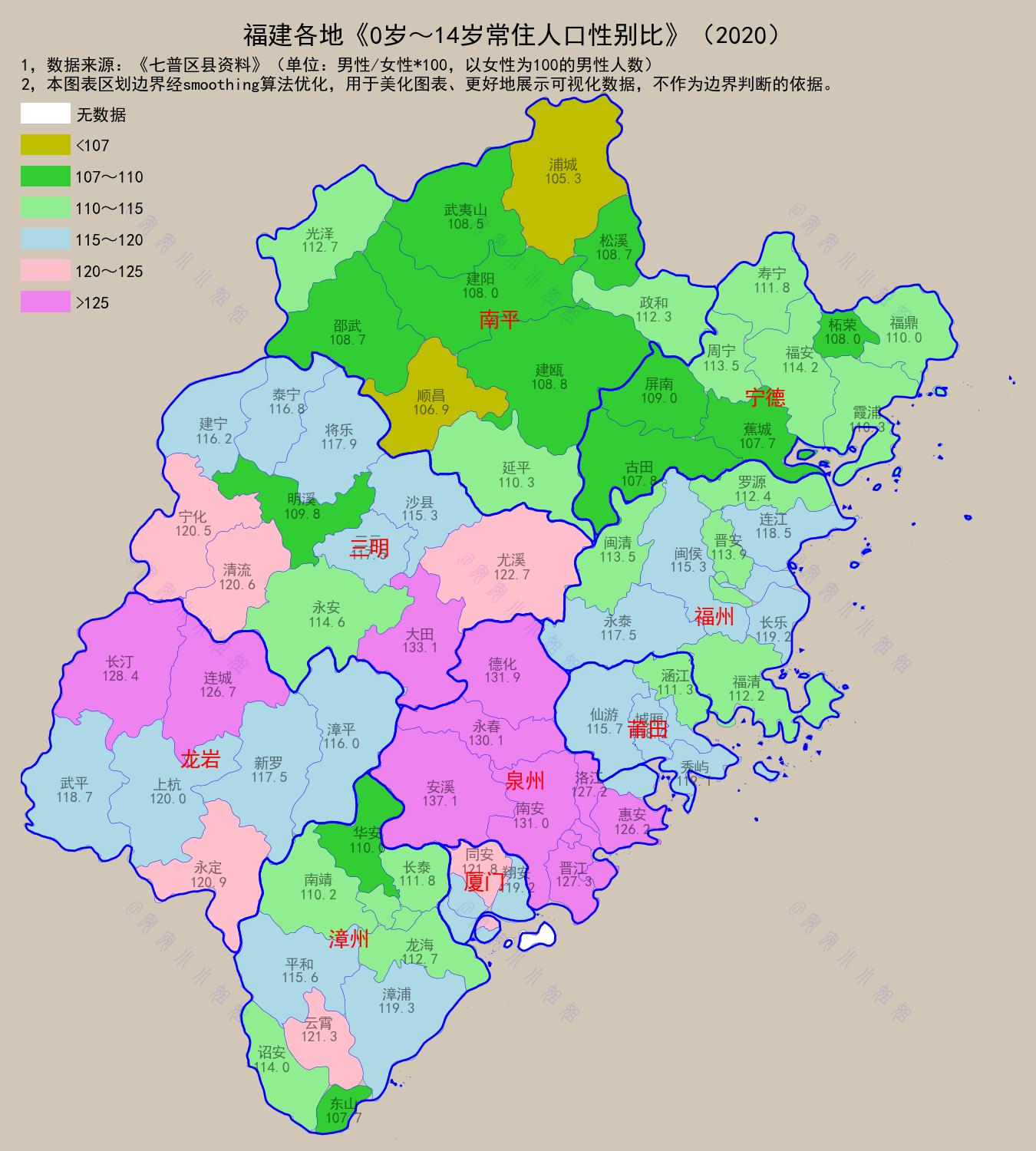

今天,我们将目光聚焦于福建省内更为细致的区域划分,依据2020年第七次全国人口普查的区县数据,深入解读福建省0-14岁常住人口性别比的分布图景。

这组数据绝非简单的数字罗列,它如同一个棱镜,折射出未来人口结构的基础面貌,对于前瞻性地规划教育资源配置、未来劳动力市场以及社会服务政策具有至关重要的参考价值。

一个均衡或失衡的少儿性别结构,将在十到二十年后深刻影响社会的婚姻、家庭稳定乃至整体和谐发展,因此,对其现状进行细致剖析,意义重大。

当我们展开这份基于《七普区县资料》绘制的福建省0-14岁常住人口性别比地图时,最直观的感受是色彩的斑斓与区域间的显著差异。

地图以颜色深浅来标识性别比的高低(计算方式为以女性为100,对应的男性人数),白色代表无数据区域,从浅绿到深粉,数值区间从低于107直至超过125。

通常认为,在没有人为干预的自然状态下,出生人口性别比(通常指0岁,可延伸影响至低龄组)的正常范围在103至107之间。

而0-14岁作为一个更宽泛的年龄组,其性别比会受到历年出生人口性别比、不同性别儿童存活率、甚至随迁流动模式等多重因素影响,但数值若持续、显著高于107这一上限,往往提示可能存在需要关注的结构性失衡问题。

从整体分布来看,福建省内并未呈现出一个简单划一的沿海与内陆的差异格局。绿色系区域,代表性别比相对处于107-120区间,是地图上分布较广的主体。

例如,闽北的南平市部分区域,其数值相对温和,集中在105.3至108.7之间,接近或略高于理论正常值上限,显示出相对均衡的态势。

然而,触目的粉红色调主要集中在了闽西南的龙岩市和沿海中部的泉州市等地。这些区域的性别比普遍超过了120,达到了严重失衡的水平。

这意味着,在这些地方,相对于每100名0-14岁的女孩,对应有超过120名同龄男孩。

这种区域间的显著差异,其背后成因是复杂且多层次的,往往是地域文化传统、经济发展模式、生育观念以及可能存在的特定人口行为等多种因素交织作用的结果。

一些传统上对男性后代有较强偏好的地区,可能在生育选择上存在倾向性,这会在低年龄组人口性别比上留下深刻烙印。

同时,不同地区的产业发展结构也可能影响劳动力的性别需求,进而间接作用于家庭的生育决策。

此外,人口流动因素也不容忽视,0-14岁常住人口中包含了随父母外迁或留守的儿童,若一地流出的女性青壮年人口多于男性,或者流入的人口结构本身具有性别倾斜,都可能影响该地区统计到的少儿性别比。

莆田、泉州等地出现的异常高值,正是这种多重因素叠加效应的集中体现,需要引起社会和政策制定者的高度警觉。

![一个小半岛,为啥一半属于浙江,一半属于福建[呲牙笑]](http://image.uczzd.cn/13817440777418672688.jpg?id=0)