声明:本文内容均是根据权威医学资料结合个人观点撰写的原创内容,文章不含任何低质创作,意在科普健康知识,请知悉。

王大爷今年63岁,一向身体硬朗。可最近,他总觉得胸口闷闷的,有时还隐隐作痛。

家人劝他去医院看看,他也听劝挂了心内科。医生一听症状,安排了心电图。结果一看,说“没啥大问题,建议回家观察。”

可王大爷越想越不放心,毕竟这胸口疼得不是一回两回了。于是又去了市里的大医院,这次医生却直接开了“心脏彩超”和“冠脉造影”。

他一脸懵:“上次说没事,这次却要查得这么细?到底哪个检查最靠谱?”

心电图、心脏彩超、冠脉造影,都是常见的心脏检查手段,但“侧重点”大不一样。哪个才最准?什么情况该做哪种?搞错了可能耽误病情。

今天,我们就来一次性说清!

心电图“没问题”,真的就没事了吗?很多人误以为,心电图能查出所有心脏病,这其实是个误区。

心电图主要检查的是心脏电活动是否正常,比如有没有心律失常、心肌缺血、心肌梗死的表现。

但问题是——如果你在检查那一刻刚好没发病,心电图就是正常的。这就像拍照抓拍,你没笑就拍不到你笑的样子。

更糟糕的是,一些潜伏性心脏病,比如冠心病的早期,或者狭窄不太严重时,心电图常常“查不到问题”。

所以,心电图是基础检查,但并不能“盖棺定论”。

做了彩超,为什么还要造影?很多患者以为心脏彩超能查清楚所有结构问题,但其实也有“盲区”。

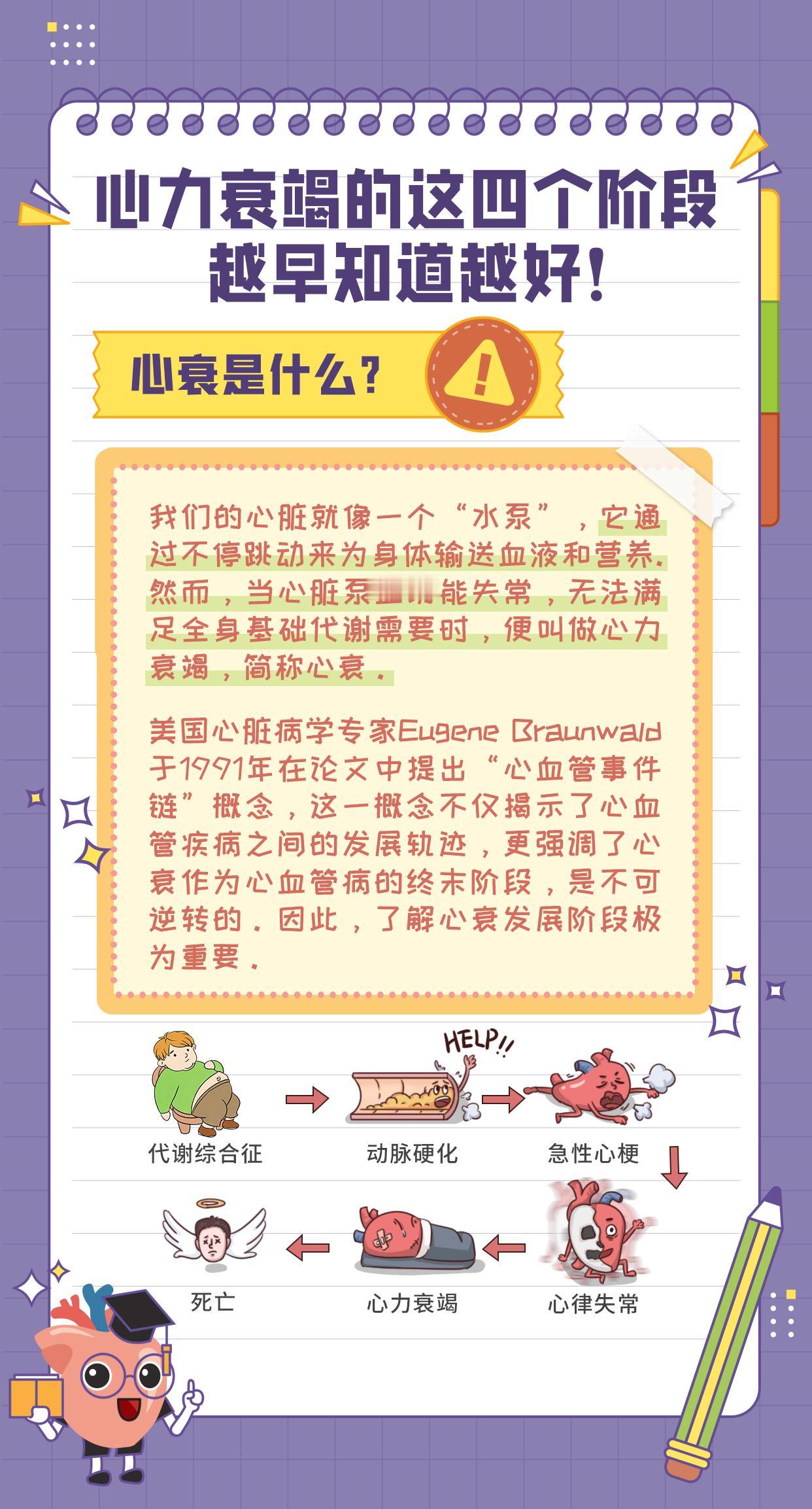

心脏彩超像是“做B超”,可以看到心脏跳动情况、瓣膜是否关闭严实、心室心房结构是否异常,是诊断心力衰竭、瓣膜病、先天性心脏病的利器。

但它的“短板”是:看不到冠状动脉!而冠状动脉正是供血的“水管”,一旦堵塞,就是心梗、猝死的根源。

这时,就要请出最权威的“检察官”——冠脉造影。

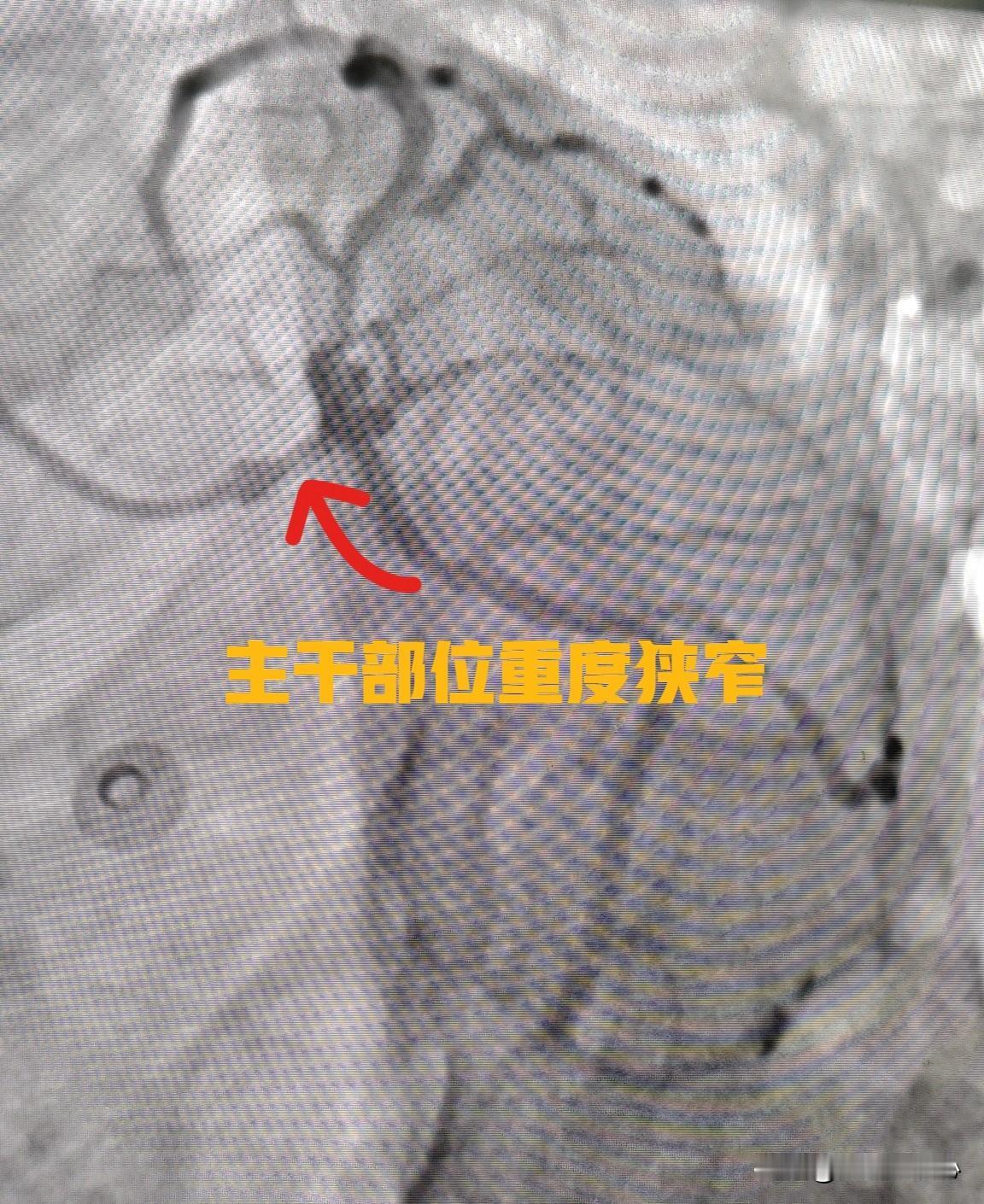

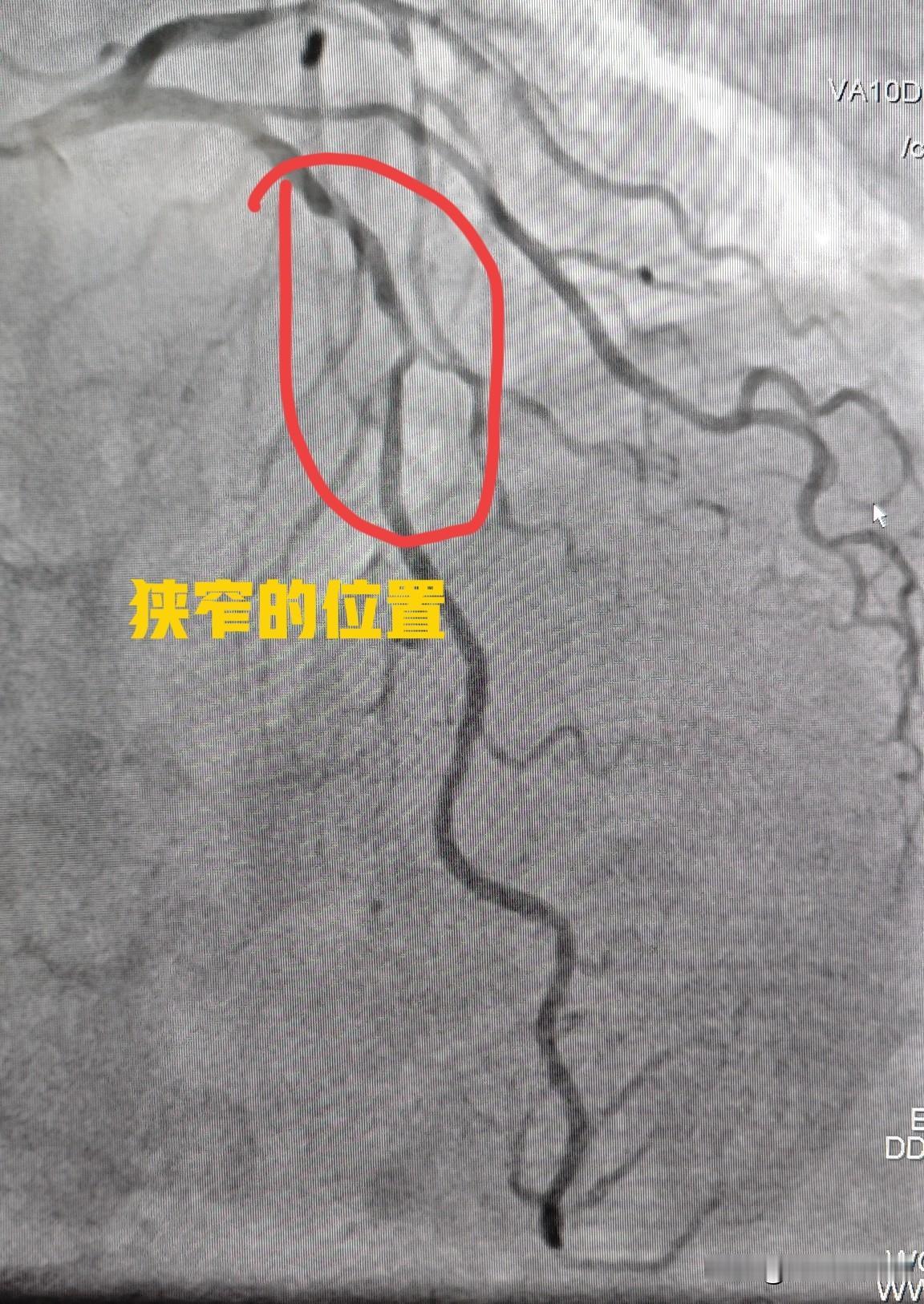

冠脉造影是通过将造影剂注入冠状动脉,用X线观察血管是否狭窄、堵塞,有多严重、在哪个位置。

虽然是有创检查(需要动脉穿刺),但目前技术成熟,并发症率很低(<1%),被誉为“诊断冠心病的金标准”。

所以说:心电图是初筛,彩超是看结构,冠脉造影才是看“血管通不通”。

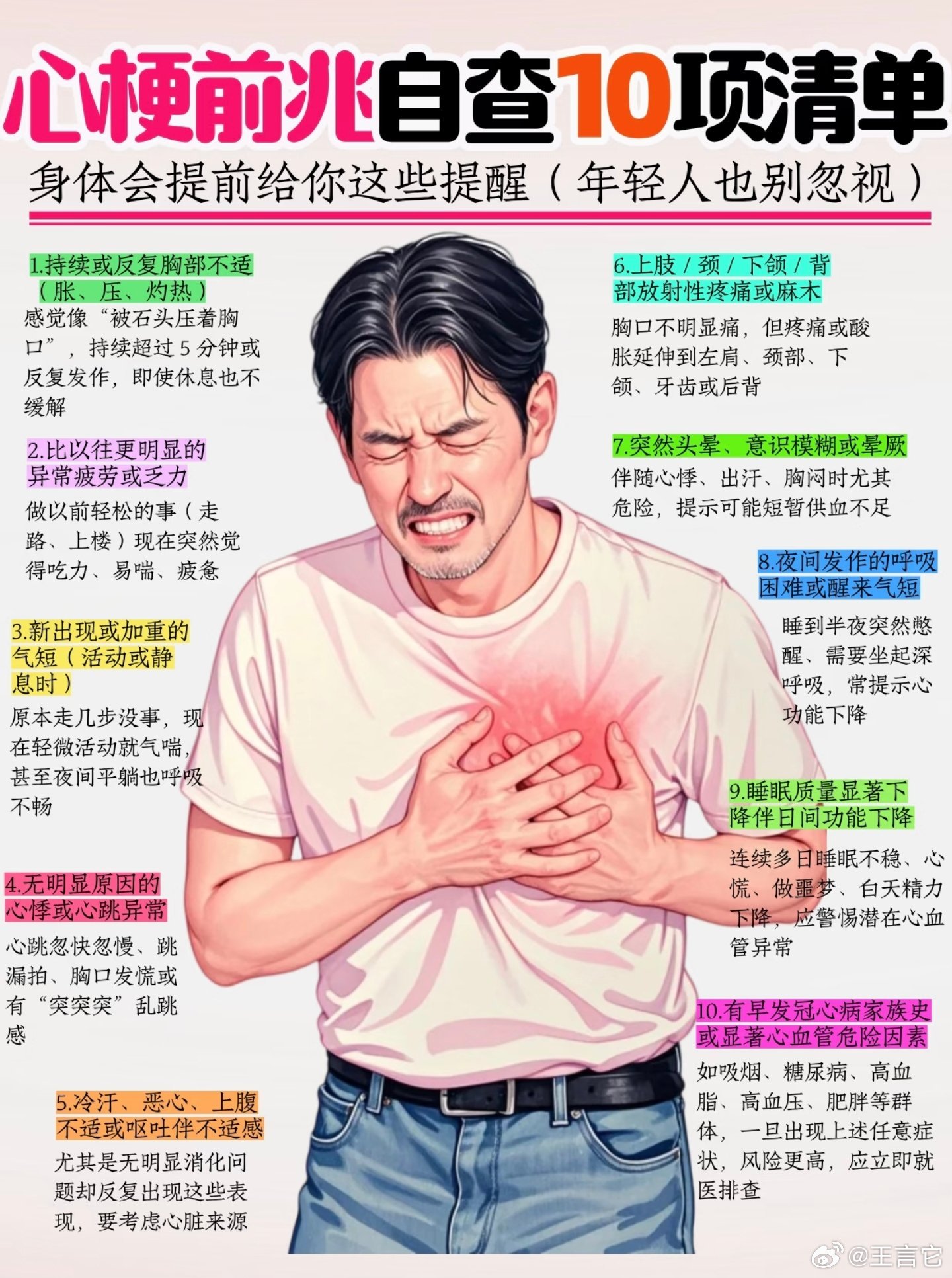

坚持正规检查,3个月后或现身这4大变化如果仅凭一次心电图就“放过”了自己,可能会错失发现心梗前兆的机会。

相反,如果你按医嘱做了完整的心脏检查,可能收获这些变化:

胸痛被查出真相,不再迷茫拖延。很多人总以为是“胃不舒服”“累着了”,殊不知可能是心脏在报警。

避免误诊误治,减少不必要的药物使用。有人做了心电图就被误诊为“心肌炎”,结果吃了大半年药。

把握时机治疗,堵塞前及时干预。一旦冠脉造影发现70%以上狭窄,医生可立刻安排支架植入,避免突发心梗。

心理压力减轻,生活更有底气。确诊之后,有了明确治疗方案,不再“疑神疑鬼”,也能放心锻炼、吃药、生活。

医生建议这样做,这3招帮你合理检查心脏很多人害怕“过度检查”,但其实怕的是“检查错了”。

建议你这样安排自己的心脏检查路径:

出现胸闷、胸痛、心悸等症状,首选心电图+心脏彩超。两者搭配,既看电活动,也看结构,是最基础的组合。

怀疑冠心病、心梗风险高人群(如高血压、高血脂、糖尿病患者)应尽早进行冠脉造影或CT冠脉成像。

其中,CT冠脉成像是无创手段,可替代部分冠脉造影,适合中低风险人群做初步筛查。

检查顺序要听医生安排,勿盲目要求“直接造影”。有些情况医生会建议先做运动心电图、负荷超声等,逐步推进才科学。

另外,50岁以上人群、有“三高”、家族心脏病史者,建议每年常规检查一次心电图+彩超。

不要等到“疼得受不了”“差点晕倒”才想起去医院,那时往往已经晚了。

健康,其实就在每天的小事中很多人误以为心脏病是突如其来的,其实它早就埋下了“伏笔”。

心电图、心脏彩超、冠脉造影,看似都在查“心”,但各有分工,只有合理组合,才能把风险揪出来。

别再盲目相信“查一次没事就是彻底没病”,也别讳疾忌医、拖延不查。

你关心的,不止是报告上的数字,更是未来的安全感。

今天就开始,为你的“心”上一把保险锁。

当然,每位患者的病情不同,具体选择何种检查方式,请务必在专业医生指导下进行。

注:文中所涉人物均为化名,请勿对号入座;图片来源视觉中国授权。

参考资料:

1.《中国食物成分表(第六版)》2.《中国居民营养与慢性病状况报告(2020年)》3.《心血管疾病预防与控制指南(2021年版)》4.《中华心血管病杂志》2022年第50卷5.《中国冠心病诊断与治疗指南(2020年修订)》6.《中老年人血糖管理与营养干预研究综述》

评论列表