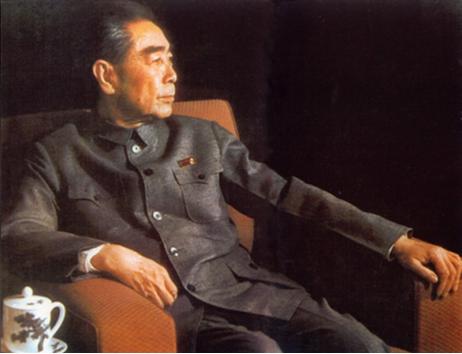

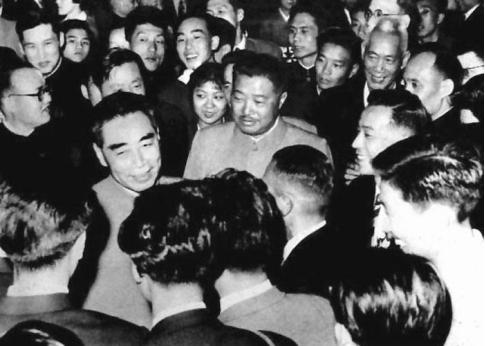

1964年,周总理在会议空隙,向毛主席、张治中吐露了55年不回家乡的理由。这个事件引起了广泛的关注和猜测,也成为了历史的一个谜团。今天,我们来一起揭开这个谜团,看看这其中到底发生了什么故事。 当时,周恩来正在担任中国政府的重要职务,负责处理国内外事务。在那个年代,中国的政治环境非常复杂,各种矛盾和冲突不断。然而,周恩来以其卓越的政治智慧和外交手腕,成功地处理了许多敏感问题,赢得了国内外的广泛赞誉和尊敬。 然而,就在这个时候,周恩来却突然在会议间隙向毛主席和张治中透露了自己已经有55年没有回家乡的原因。这个消息一传出,就引起了人们的极大兴趣和猜测。很多人认为,周恩来可能是因为某些政治原因或者个人恩怨而不愿意回到家乡。但是,真相究竟是什么呢? 周恩来出生在江苏淮安的一个书香门第,他的祖先世代都是当地的知名士绅。因此,对于周恩来来说,淮安不仅是他成长的摇篮,更是他精神家园的象征。然而,在特定的历史时期,个人的命运往往与国家的前途紧密相连。 周恩来总理在年轻时,就展现出了非凡的政治智慧和坚定的革命信念。他毅然离开了家乡,积极参与了革命的斗争和建设事业。他先后担任了中共中央副主席、国务院总理等职务,为中国的独立和发展做出了卓越的贡献。然而,这也意味着他需要经常离开淮安,奔赴全国各地和世界各地处理国家大事。 那么,为什么周恩来在那个时候会选择不回家乡呢? 一方面,他担心一旦回到家乡淮安,自己可能会成为各方关注的焦点。淮安,这个他成长的地方,有着众多的亲朋好友和家族势力。他们可能会通过各种方式表达对他的期待和关心,这种热情和关注虽然令他感到温暖,但也可能成为他工作上的干扰。他深知,作为一位领导人,他需要保持冷静和客观,不能被个人情感所左右。 另一方面,随着国内外形势的不断变化和发展,淮安的政治环境也变得越来越复杂敏感。周恩来总理深知,作为一位具有广泛影响力和号召力的领导人,他的行踪和言论都可能引起社会各界的广泛关注。 他担心自己的回归可能会给淮安的政治环境带来不必要的波动和干扰,甚至可能影响到当地的稳定和发展。他深知,只有远离家乡的纷扰和干扰,他才能更加专注于党和国家的建设事业。 在决定不回淮安的过程中,周恩来总理也考虑到了家人的感受。他深知自己的决定可能会让家人感到失望和不解,但他仍然坚定地做出了这个选择。他通过书信和电话与家人保持联系,分享彼此的生活和工作情况,以弥补无法回家的遗憾。 然而,这并不意味着周恩来对家乡没有感情和责任。相反,他一直都非常关注家乡的发展和进步。他时刻关注着家乡的发展变化,关心着家乡人民的生活状况。每当听到家乡的好消息时,他都会感到由衷的欣慰和自豪;每当听到家乡遭遇困难时,他都会感到深深的担忧和牵挂。