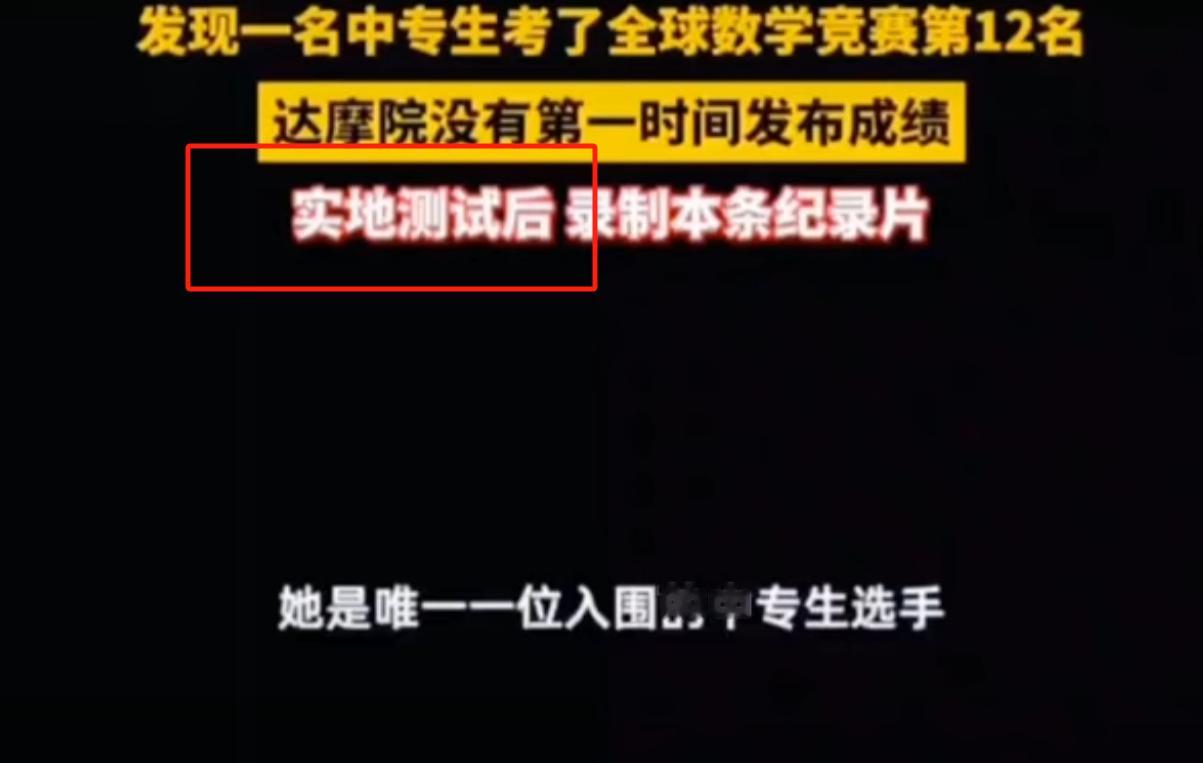

一段视频,以广告宣传为目的,经过对原始素材的挑选、拼接、剪辑、蒙太奇、剧本、台词、表演、配音、字幕...等等艺术加工,这样制作出来的视频节目,能否认为准确体现了客观事实?能否进一步成为一种法律事实?

我个人认为是不能的。

因为这样的视频片段,很可能在:相关性、真实性、完整性等方面存在重大问题。

然后,我开几个最简单的脑洞:视频中,书写笔记的那只手,可能不是姜萍的,因为某种原因(时间、空间等因素),这个书写的镜头是由其他人完成,只是为了传达“仿佛是姜萍在书写”的艺术效果。当然,笔记也可能根本不是姜萍的。另外,黑板的板书,你仔细看,视频中全身出现在镜头里的姜萍,有没有完整写过一个公式?

再编一个故事:有可能拍摄团队根本就没去姜萍的学校,只是要求姜萍提供了一些生活学习的素材视频,而抄写笔记的镜头因为要用特写镜头的方式,只能在本地找了个替身模仿抄写动作,结果文艺界的那位替身,把Z写成了主。(以上纯属瞎编)

....我可以一直编下去,把所有疑点都给你圆了。

说这些,不是我胡说八道抬杠,因为我认识影视业的人,我知道他们这行的工作状态是怎样的。略夸张的说,在导演的指挥下,他们就是一个职业“造假”团队,用一切可能的虚假手段,来营造一个屏幕前的“真实”。

镜头语言是一种特殊的艺术表达方式,它可以无中生有、移花接木、以假乱真....如果把艺术作品当做客观事实来评审,很容易产生严重的误导和误解。

没有经过任何技术处理的,连续的、完整的原始拍摄素材,或者参与拍摄活动的现场当事人,才可能具有反映客观事实的作用,能作为更直接的证据,证明时间、地点、人物、事件的存在。

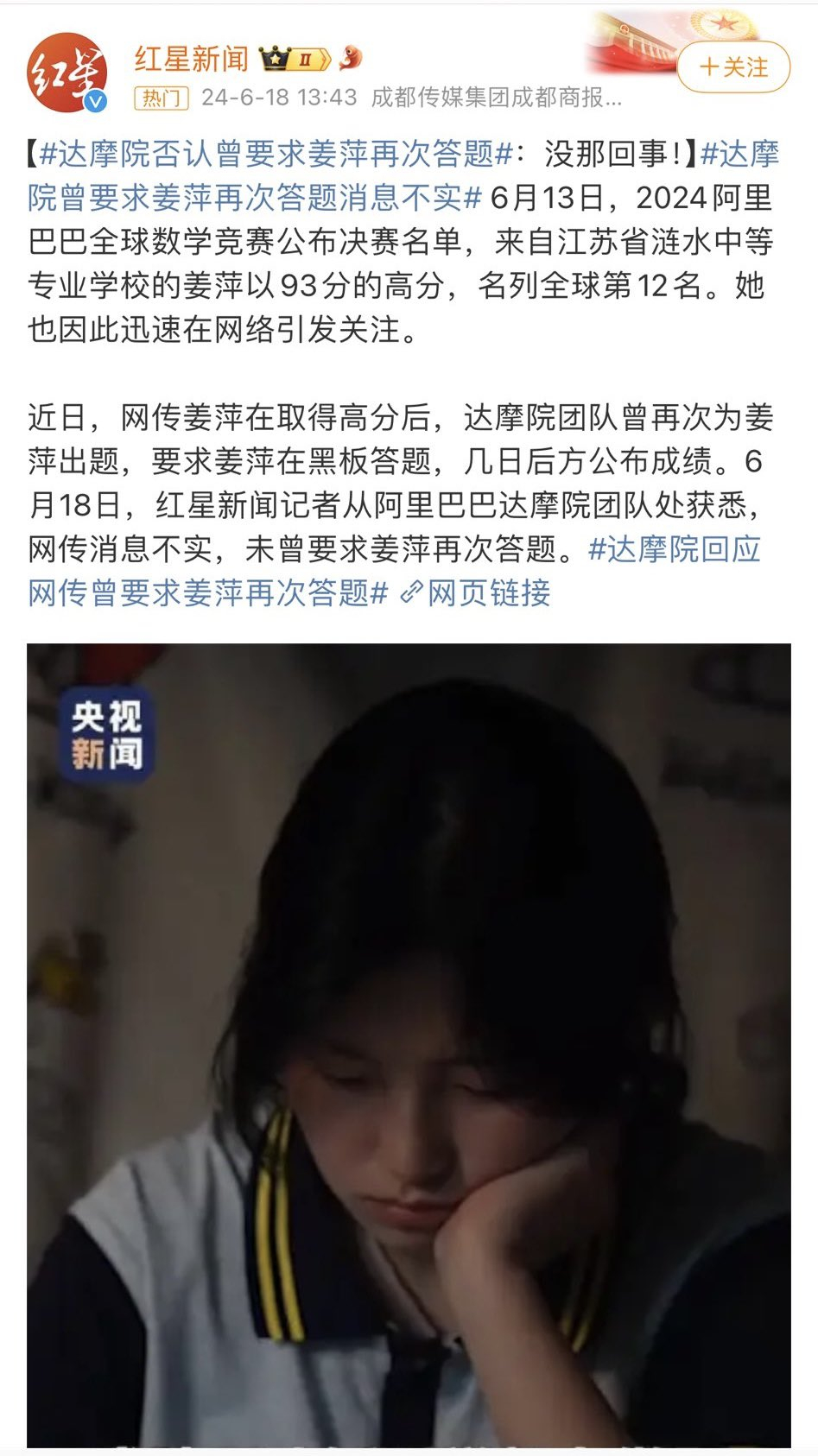

很可惜,这样的证据,现在没有。而那部广告宣传片,最多就是在一定程度上呈现了某些指向模糊的疑点。仅此而已。

说这么一大通,不是否认姜萍绝没有作弊,我只是在分析,可能存在一些你不知道的客观事实,这些事实的缺失,可能影响甚至颠覆了你的判断。

当然,根据现有的疑点,发出一些针对姜萍或主办方的情绪克制、语气友善的“质疑”,本着探讨问题的态度,我觉得完全OK的。