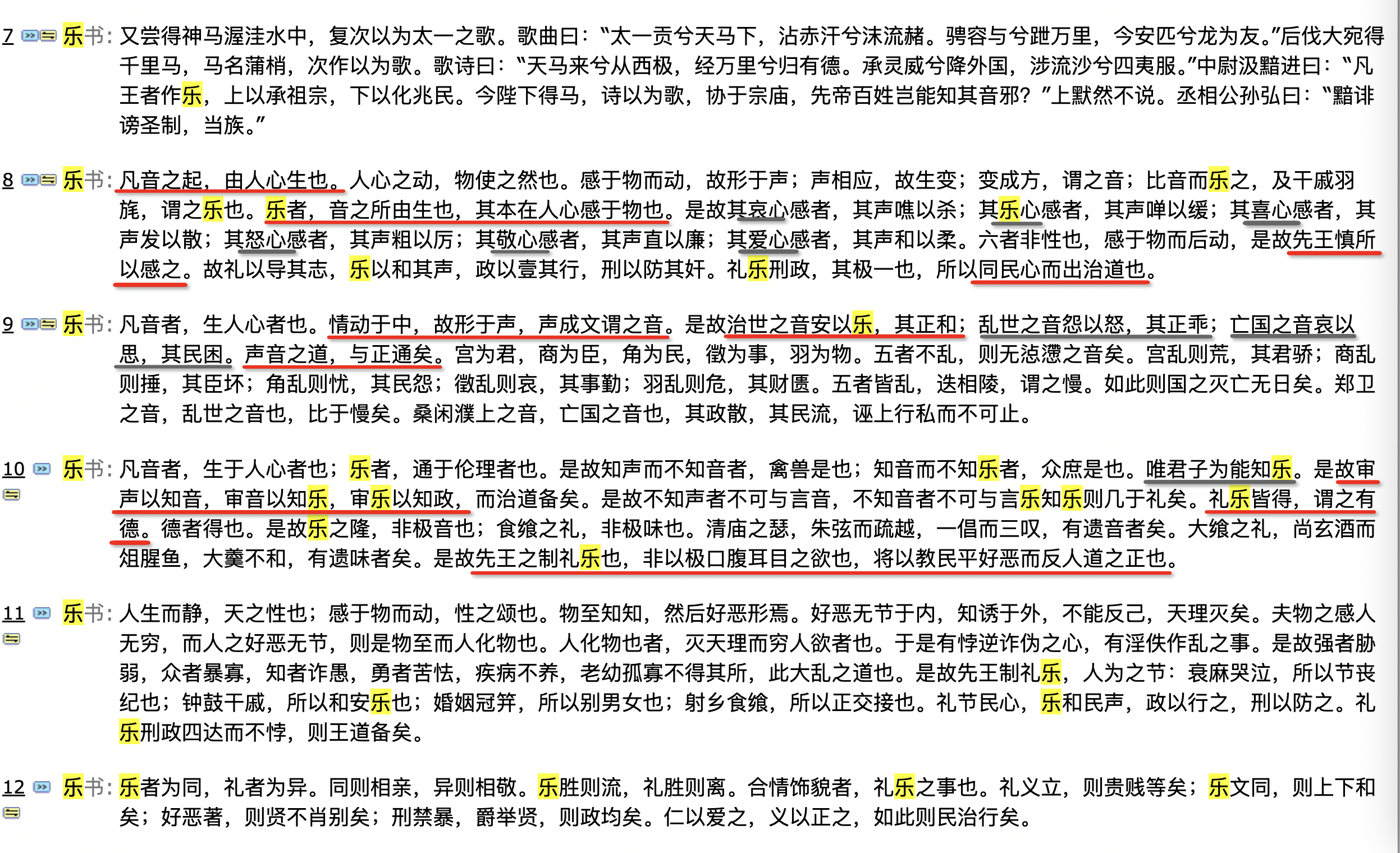

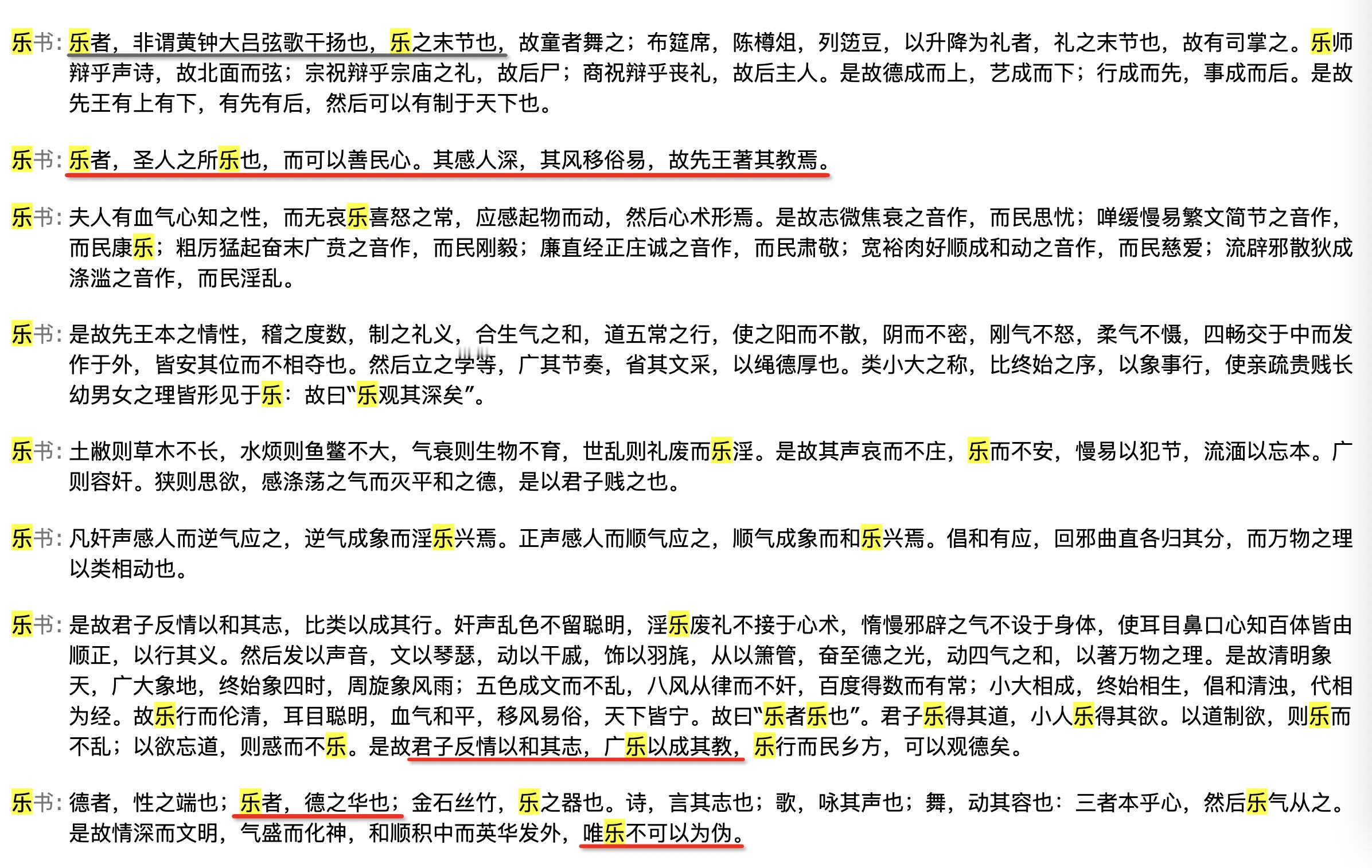

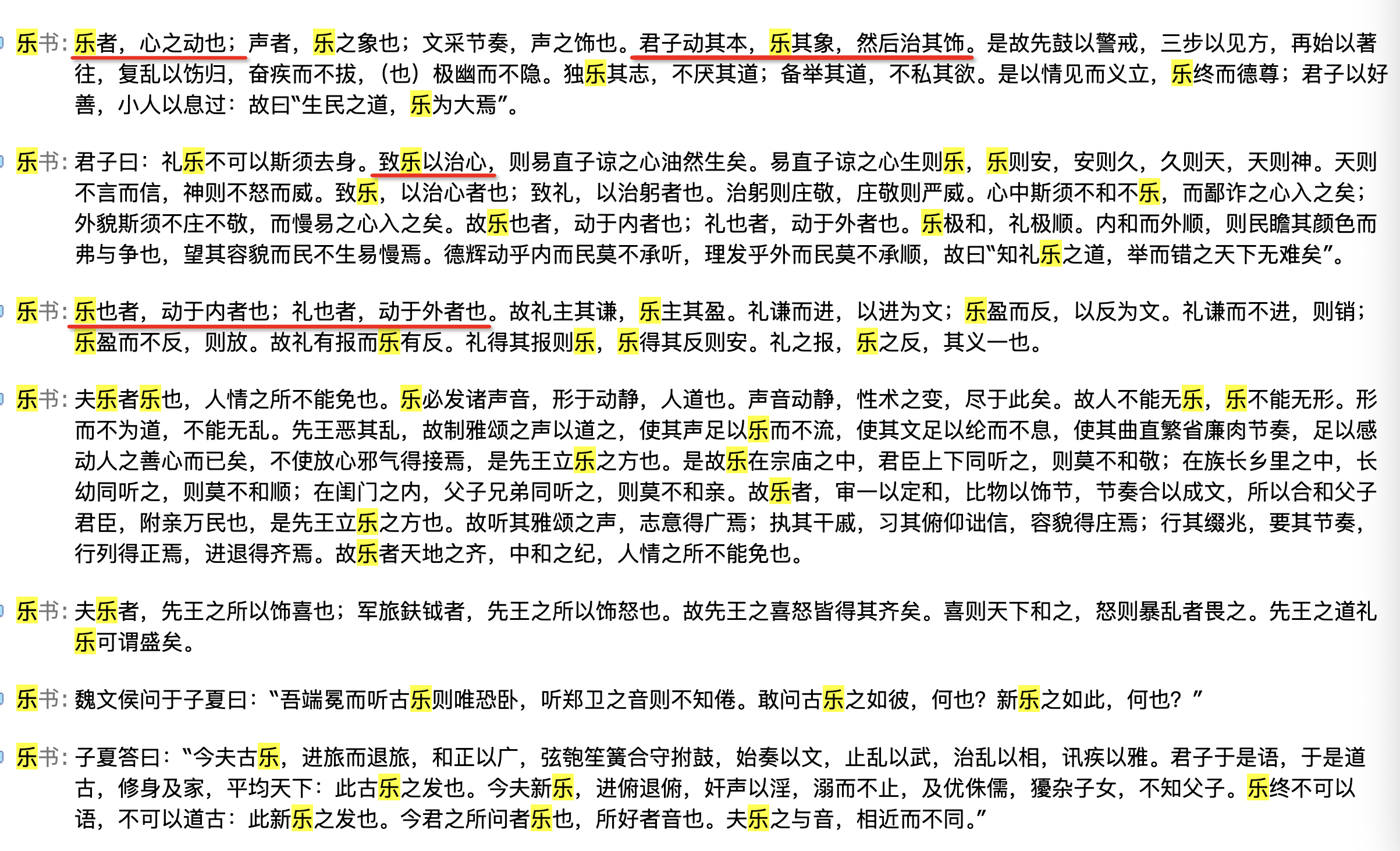

对「乐」的解释,其实在「史记.乐书」中解释的已经很完整了

它的确就是用来宣化感怀民众的,与礼一内一外,一柔一刚,所以礼乐总是一起提的

「礼乐刑政,其极一也,所以同民心而出治道也」

「先王之制礼乐也,非以极口腹耳目之欲也,将以教民平好恶而返人道之正也」

「乐者,圣人之所乐也,而可以善民心,其感人深,其风移俗易,故先王著其教焉」

「君子返情以和其志,广乐以成其教」

以上这些都可以说明,古人是用乐来宣传教化民众,移风易俗的

为什么要用乐呢?

因为乐可以感动人心

「乐者,音之所由生也,其本在人心感于物也」

「乐者,心之动也」

「君子动其本,乐其象,然后治其饰」

「治乐以治心」

「乐也者,动于内者也,礼也者,动于外也者」

其中还提到了有六感,哀心,乐心,喜心,怒心,敬心,爱心。不同的感会产生不同的结果,所以说「先王慎所以感之」

由此,通过不同的乐,也能知道其政若何。「是故审声以知音,审音以知乐,审乐以知政」

「治世之音安以乐,其正和,乱世之音怨以怒,其正乖,亡国之音哀以思,其民困」

诸位,其实如果从社会心理的角度来分析,大治之世社会会团结向上,乱你国的就会挑拨大家纷争不断,怨以怒,而亡你国的则会让人们对未来抱有悲观情绪,哀以思.....

可以吧? 所以「乐」的确就是大众传播学,媒体宣传学了,会影响社会心理的

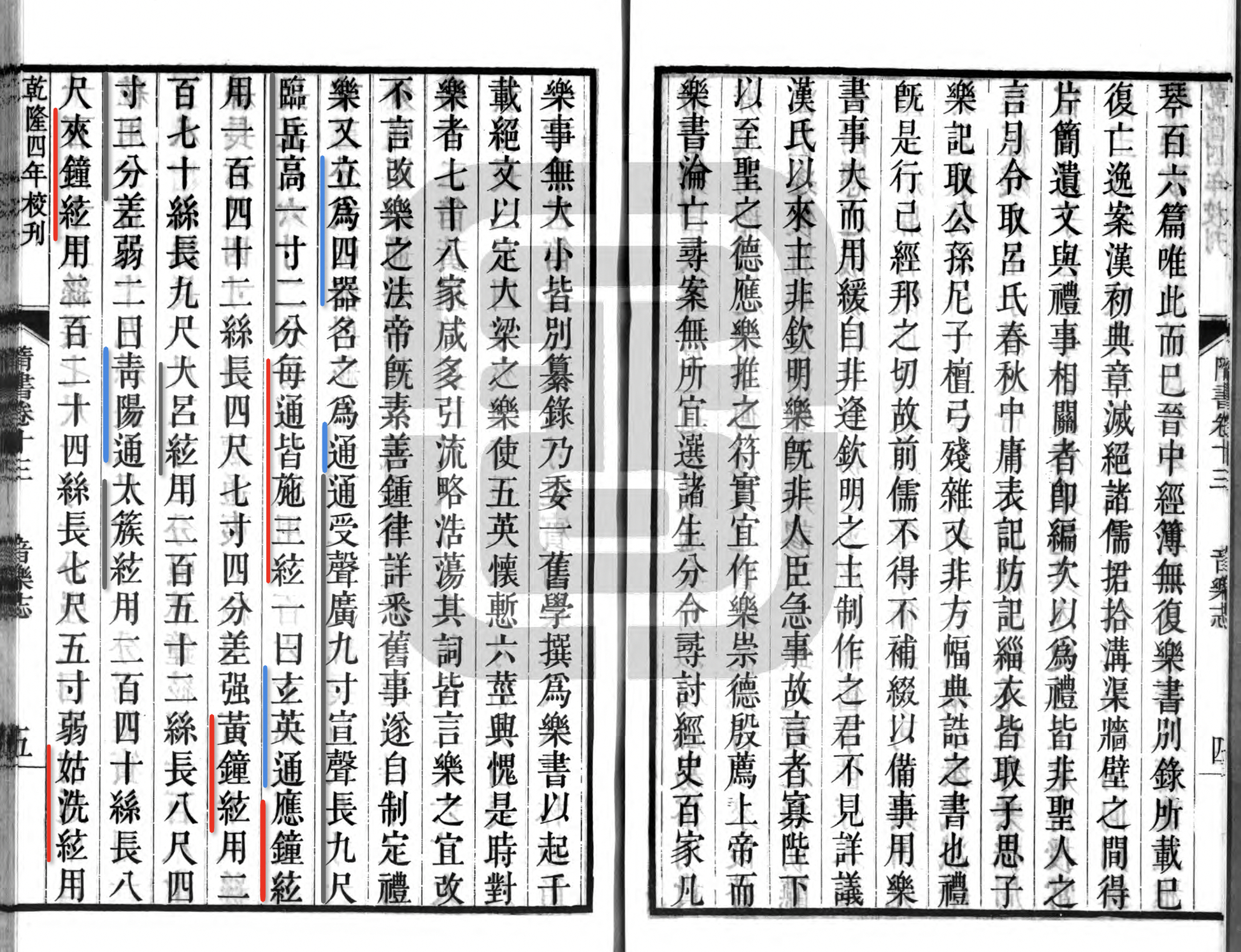

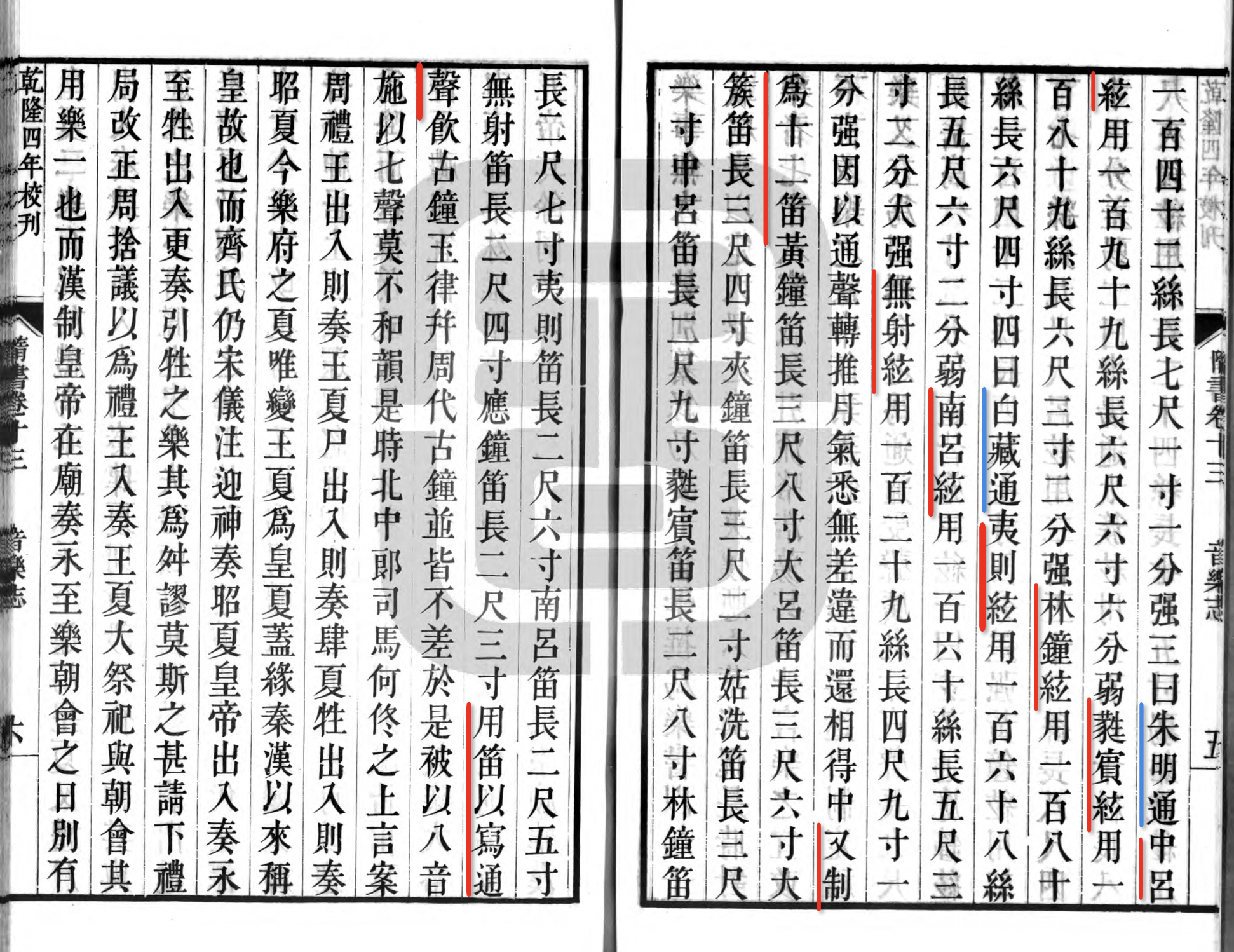

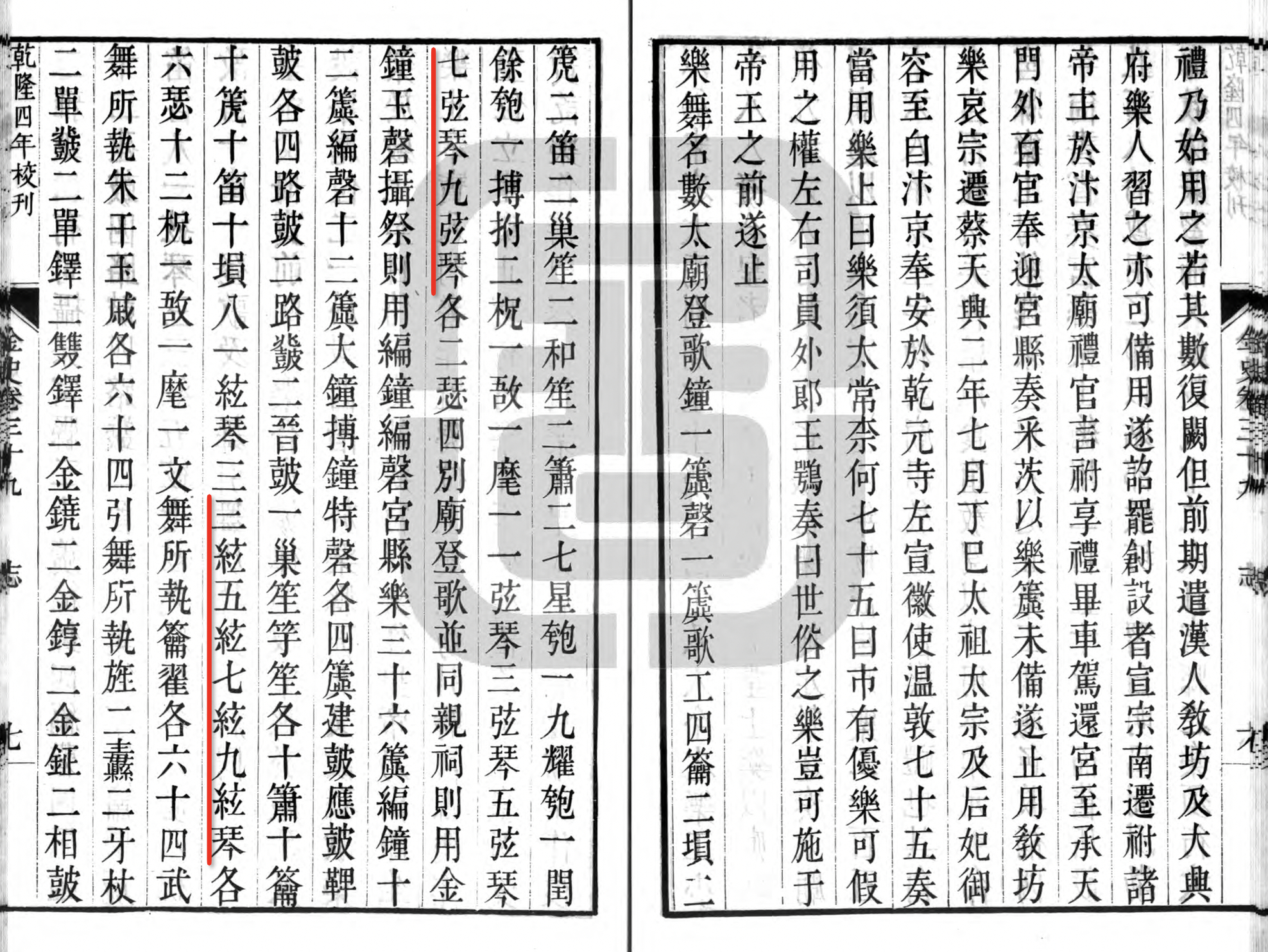

我再补上几页隋书和金史关于「乐」的介绍,当然,他们都还是仅限在音乐之上了,但有趣的是,你可以看到每个朝代都有自己的乐器创造,比如隋书中记录有「四通」「十二笛」,金史中则有「三弦琴」「九弦琴」

其中隋朝的四通非常令人惊讶,因为它的长度非常长,基本都是五六尺长,甚至还有八尺长的,其中会用一两百根丝做弦,每个音律都有一两百根弦,每个通又只有三个音律,四个通合一起才能是完整的十二块律,我想象不出来这会是什么情况了,但是你可以看到在隋朝能有这么大型并且复杂的乐器...这连钢琴都比不上了

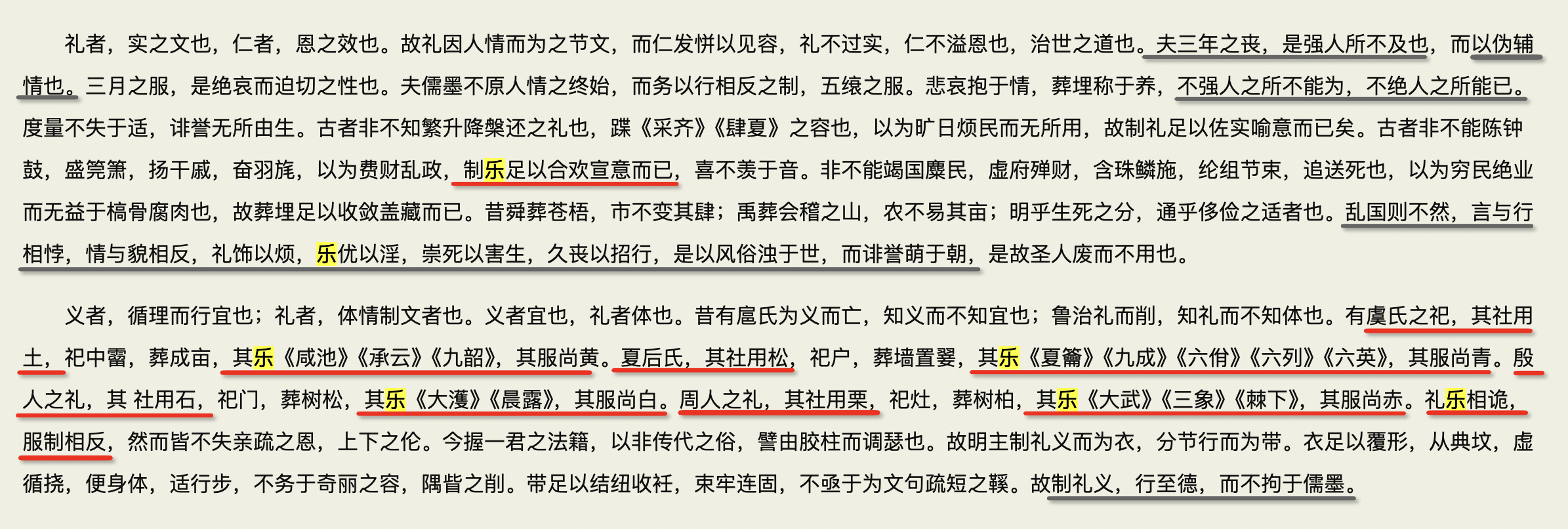

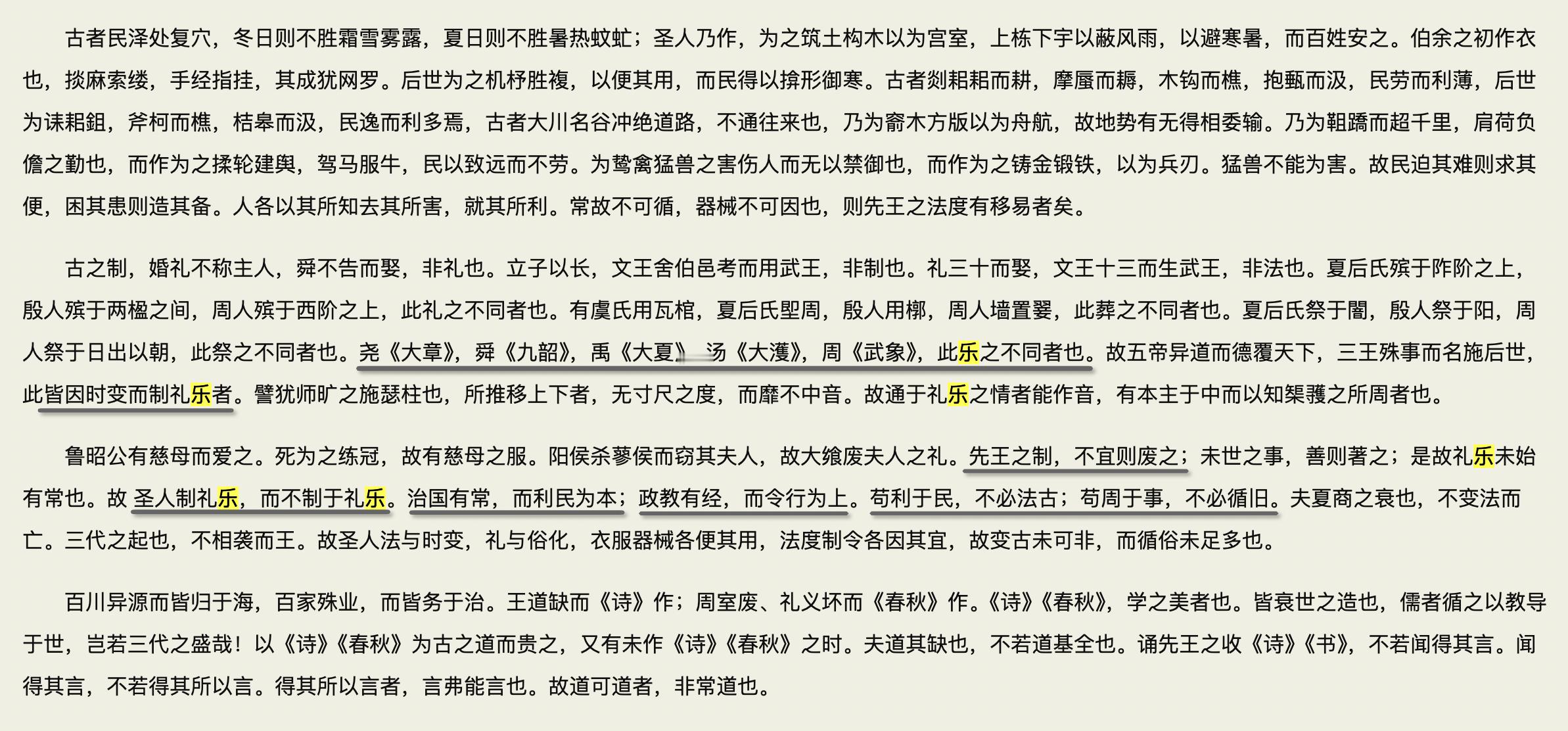

最后,「淮南子」中也有谈到「乐」的部分,基本和「史记」中的保持了一致,只是更加强调了每代都应按自己的特点制定礼乐,不必拘泥先王之制

「制乐足以合欢宣意而已」

「圣人制礼乐,而不制于礼乐。治国有常,而利民为本,政教有经,而令行为上,苟利于民,不必法古,苟周于事,不必循旧」

「不以内乐外,而以外乐内,乐作则喜,曲终则悲,悲喜转而相生,精神乱营,不得须臾平」

淮南子也批评了儒家

「夫三年之丧,是强人所不及也」

「乱国则不然,言与行相悖,情与貌相反,礼饰以烦,乐优以淫,崇死以害生,久丧以招行,是以风俗浊于世,是故圣人废而不用也」

.