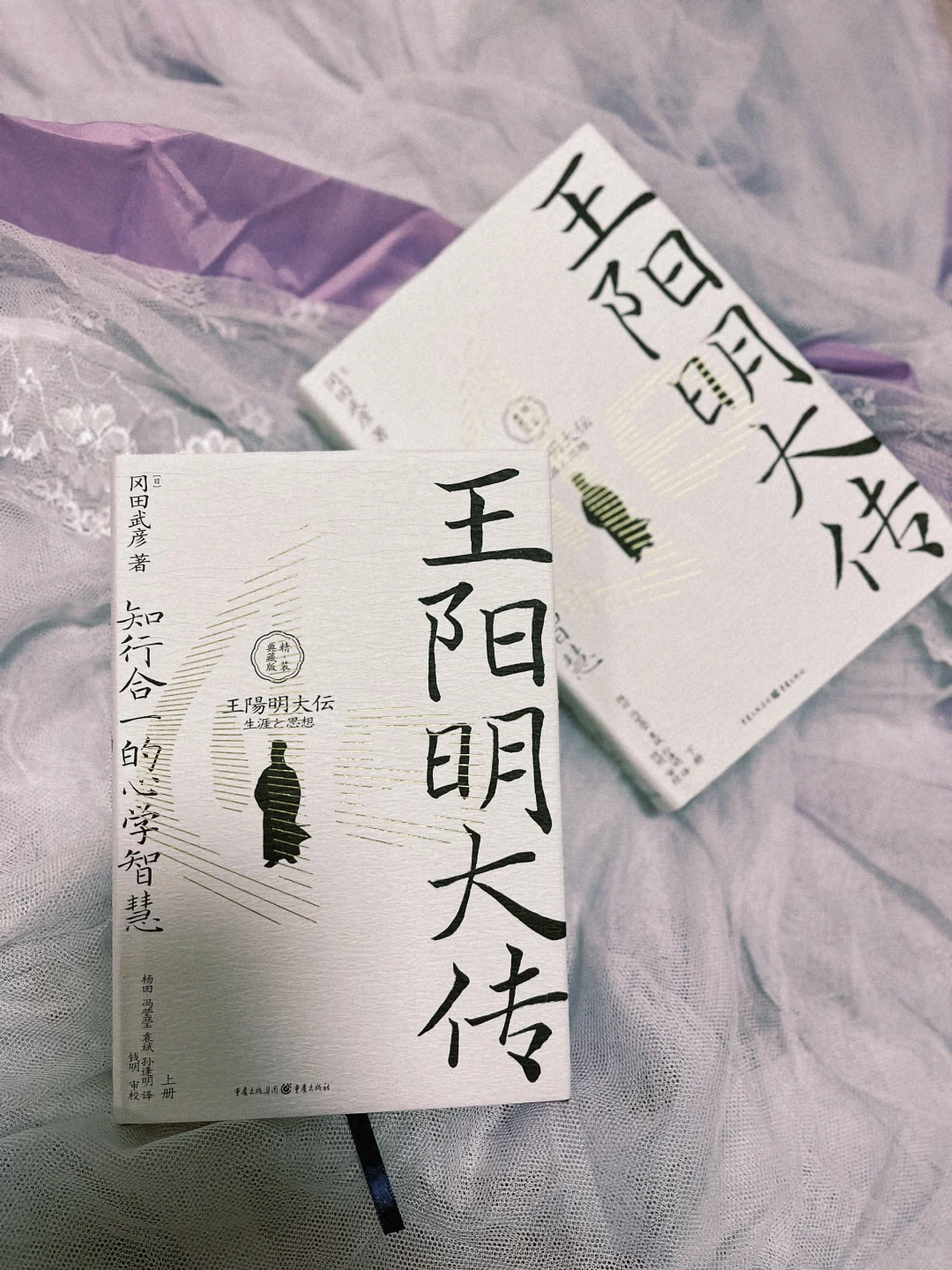

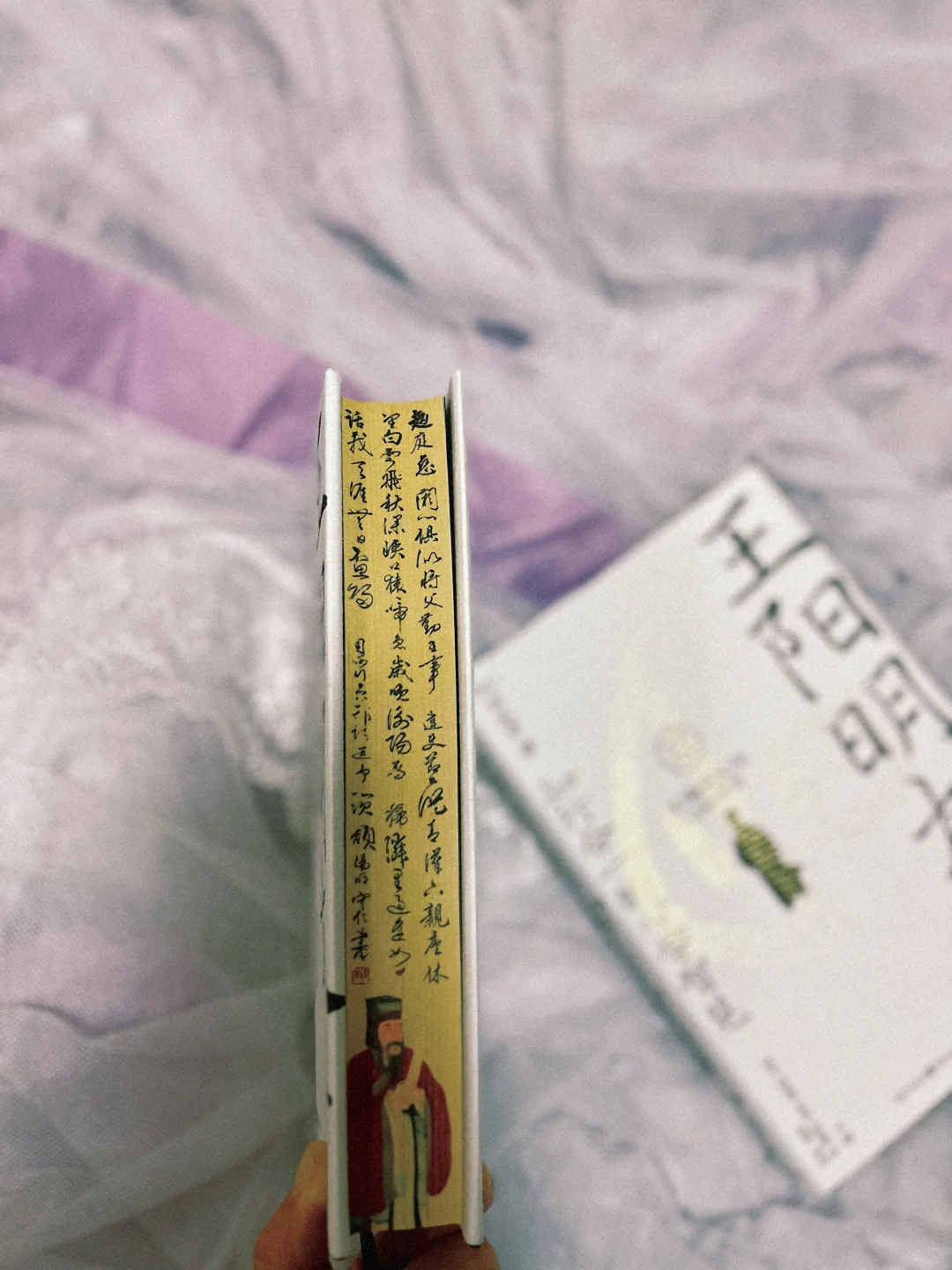

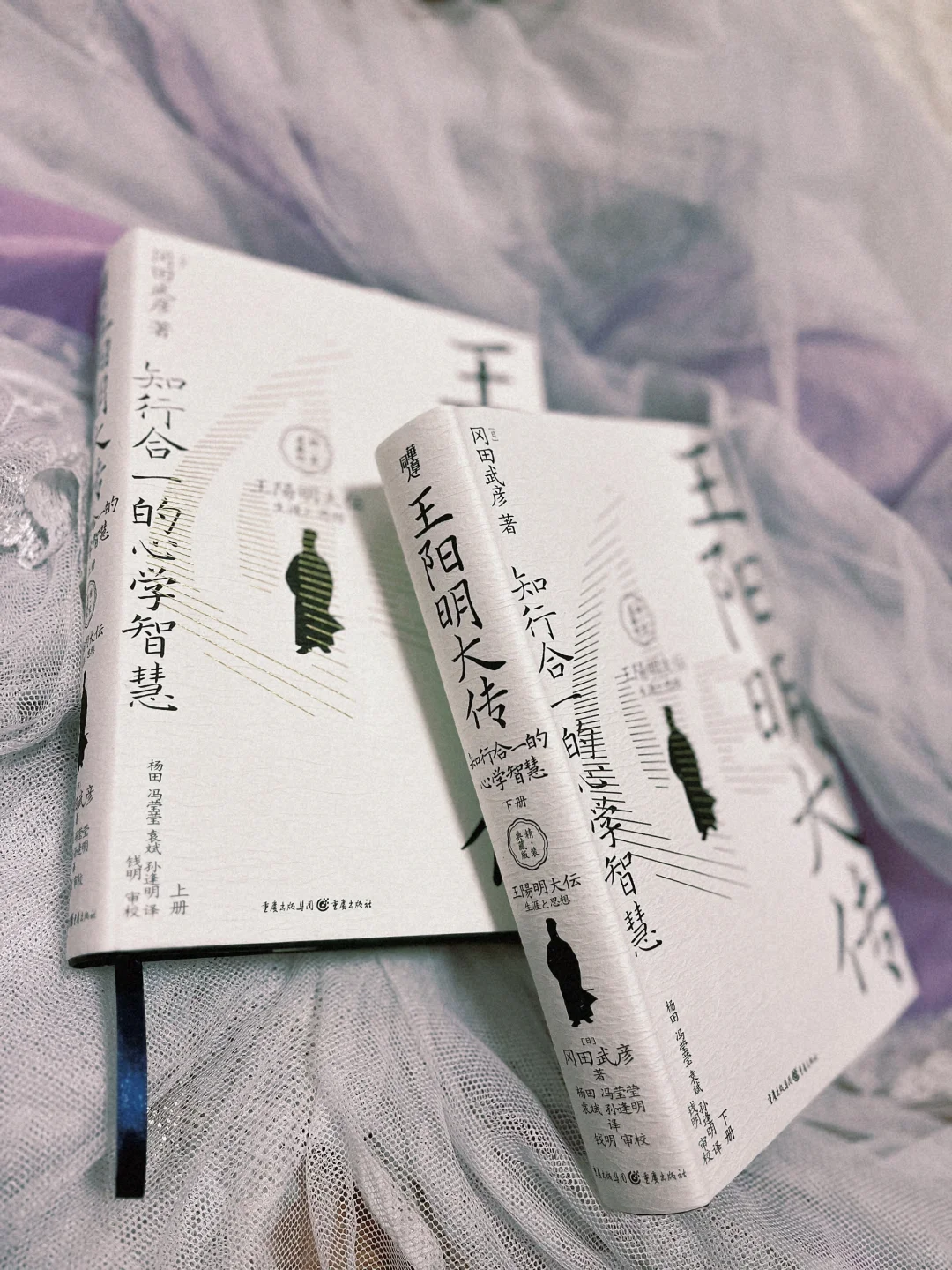

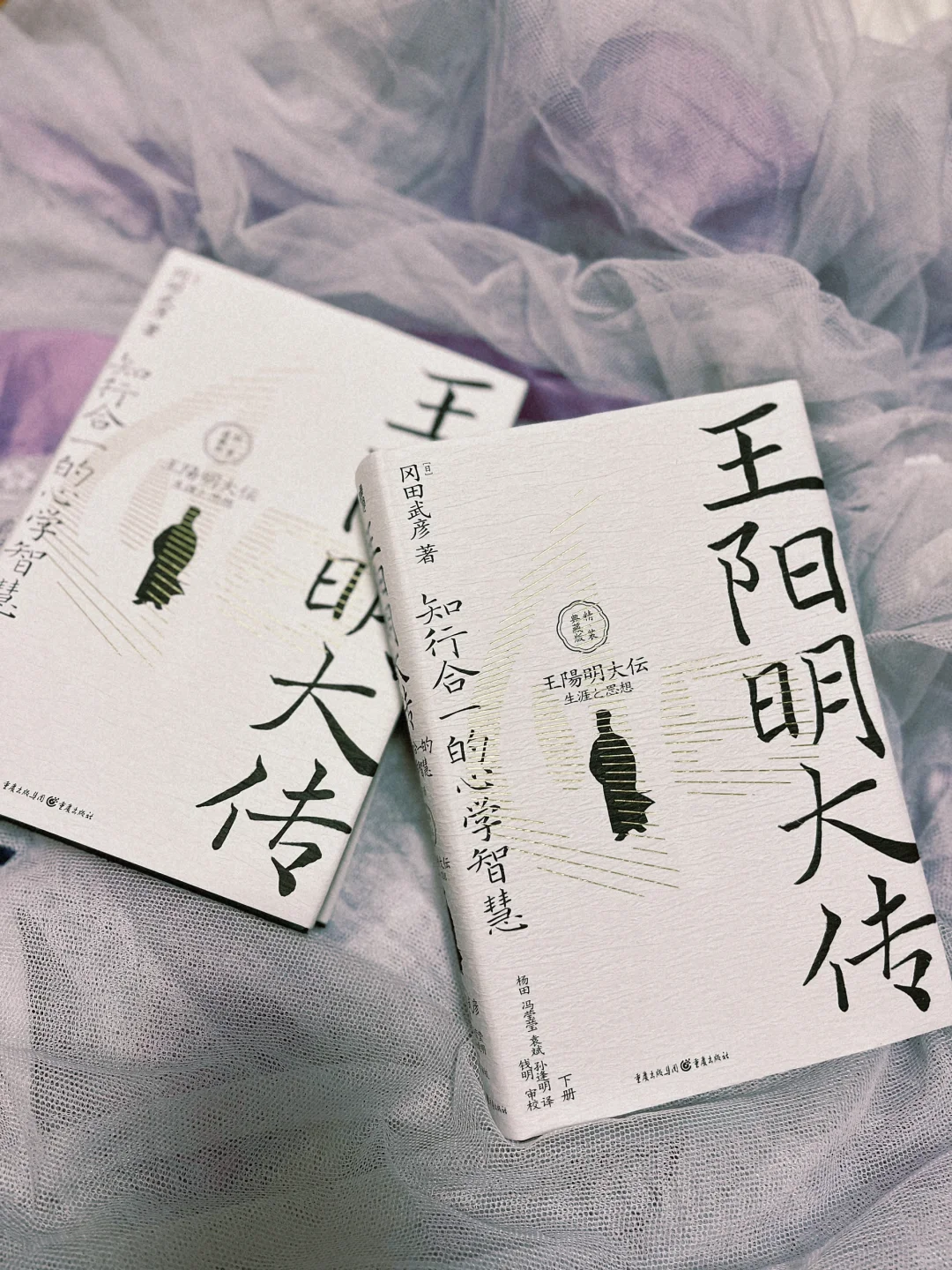

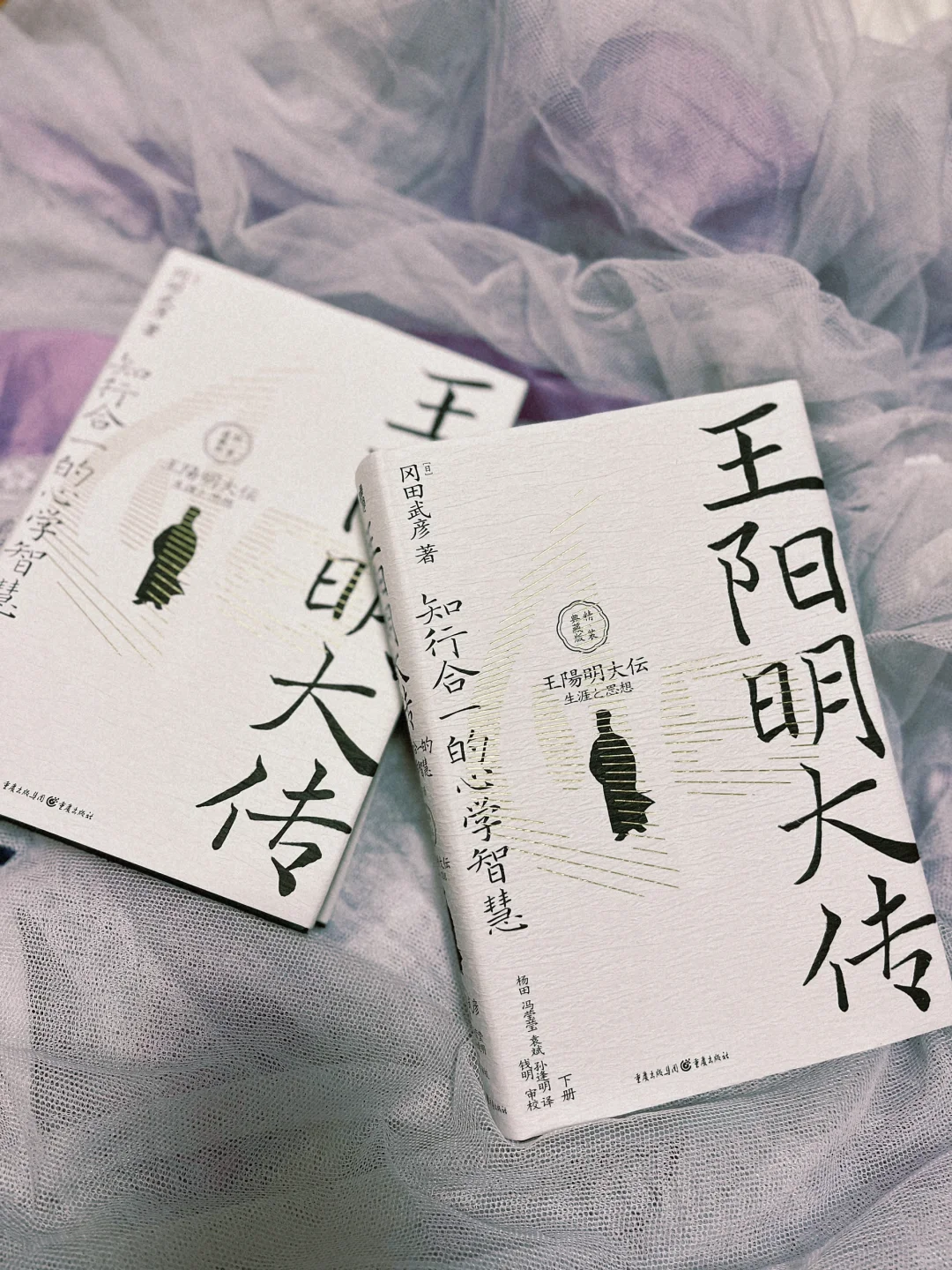

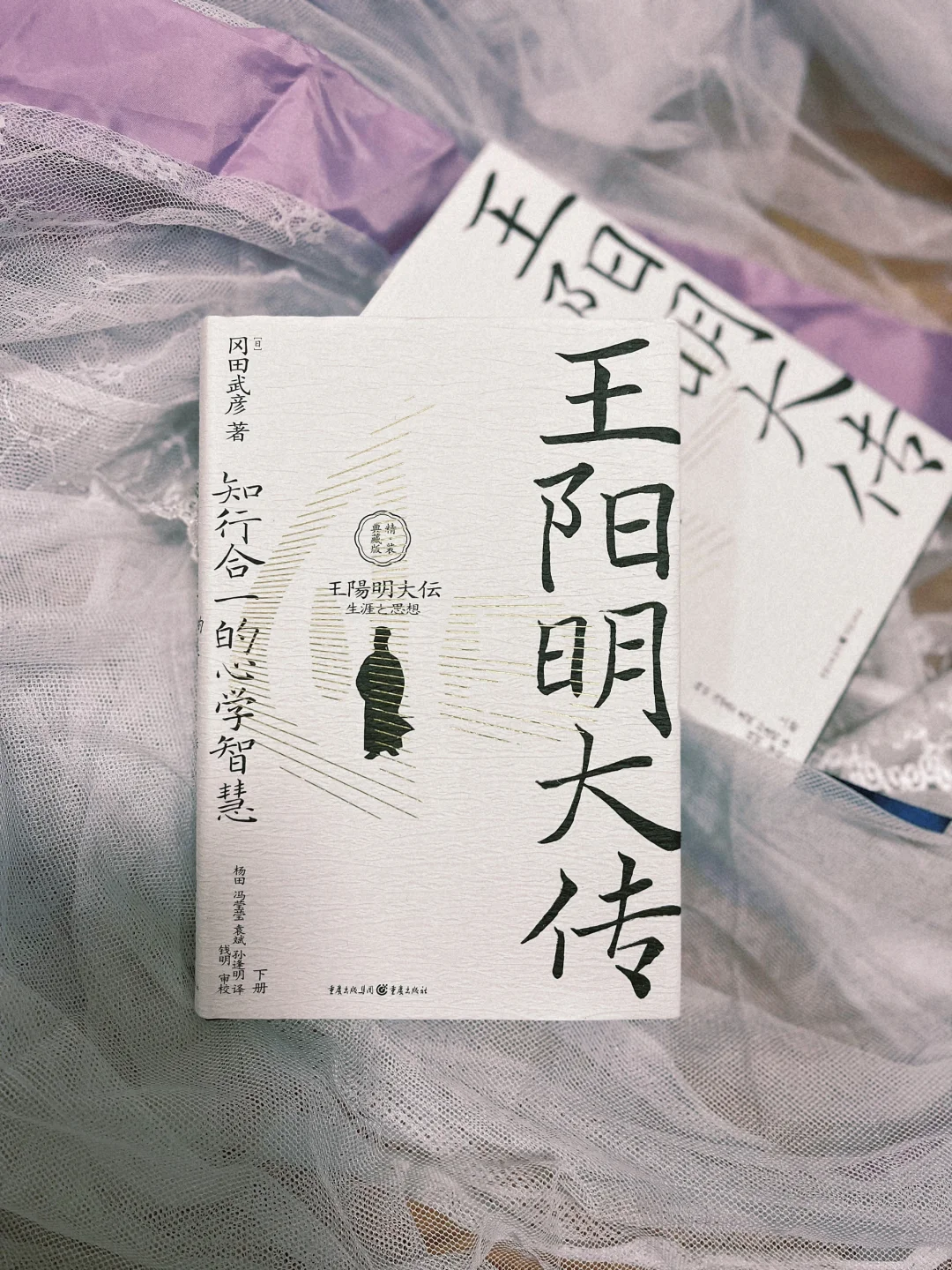

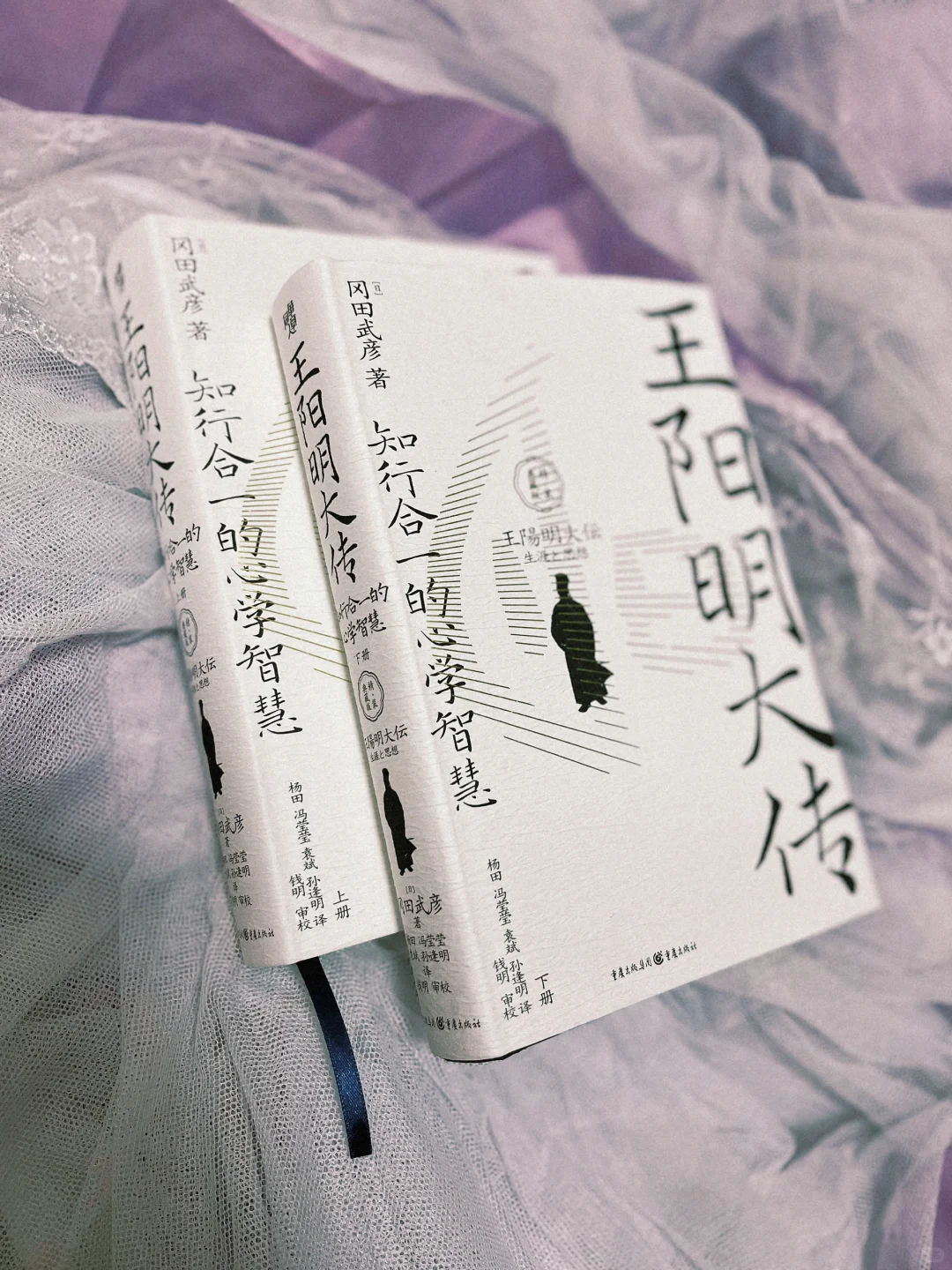

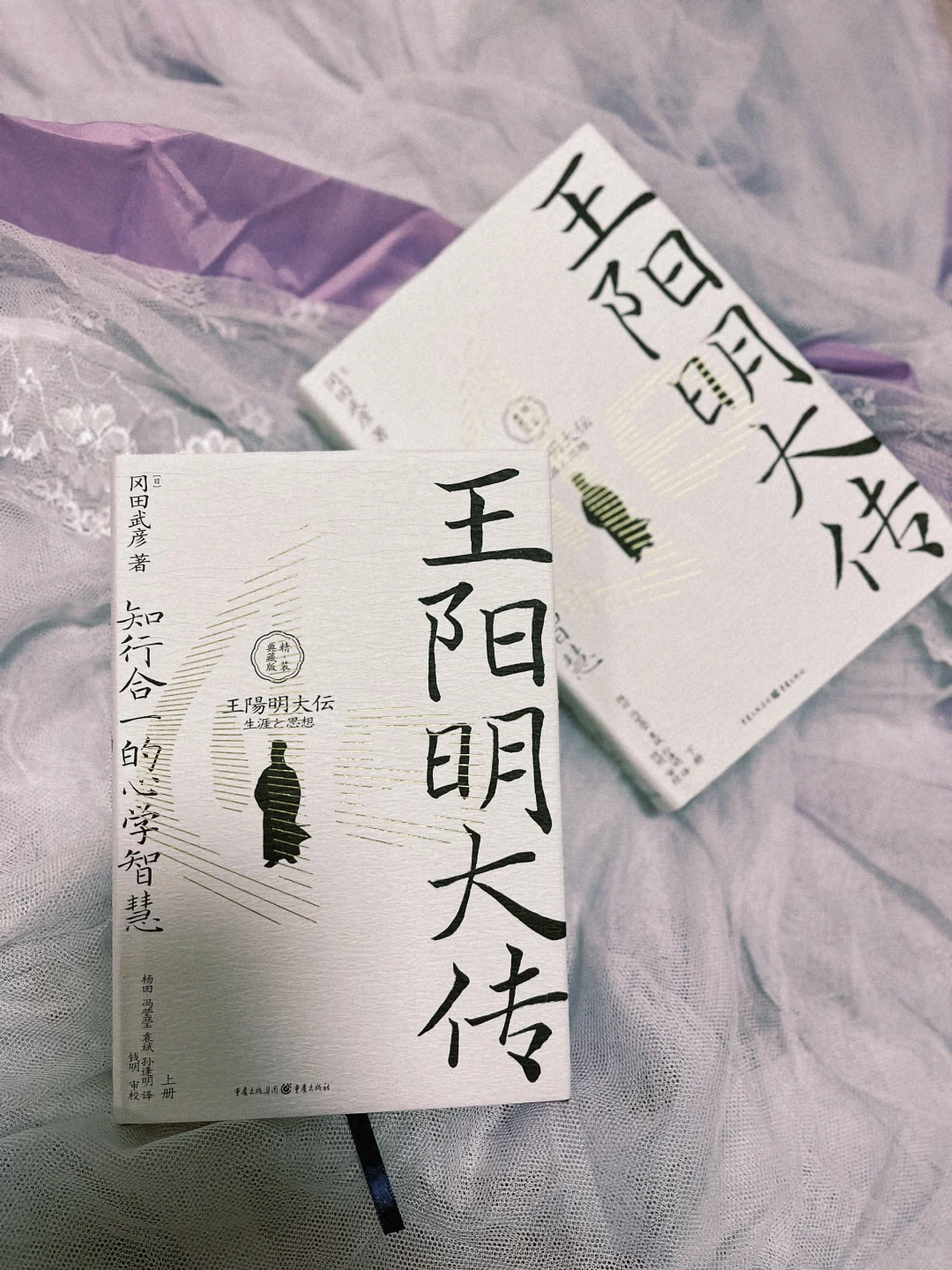

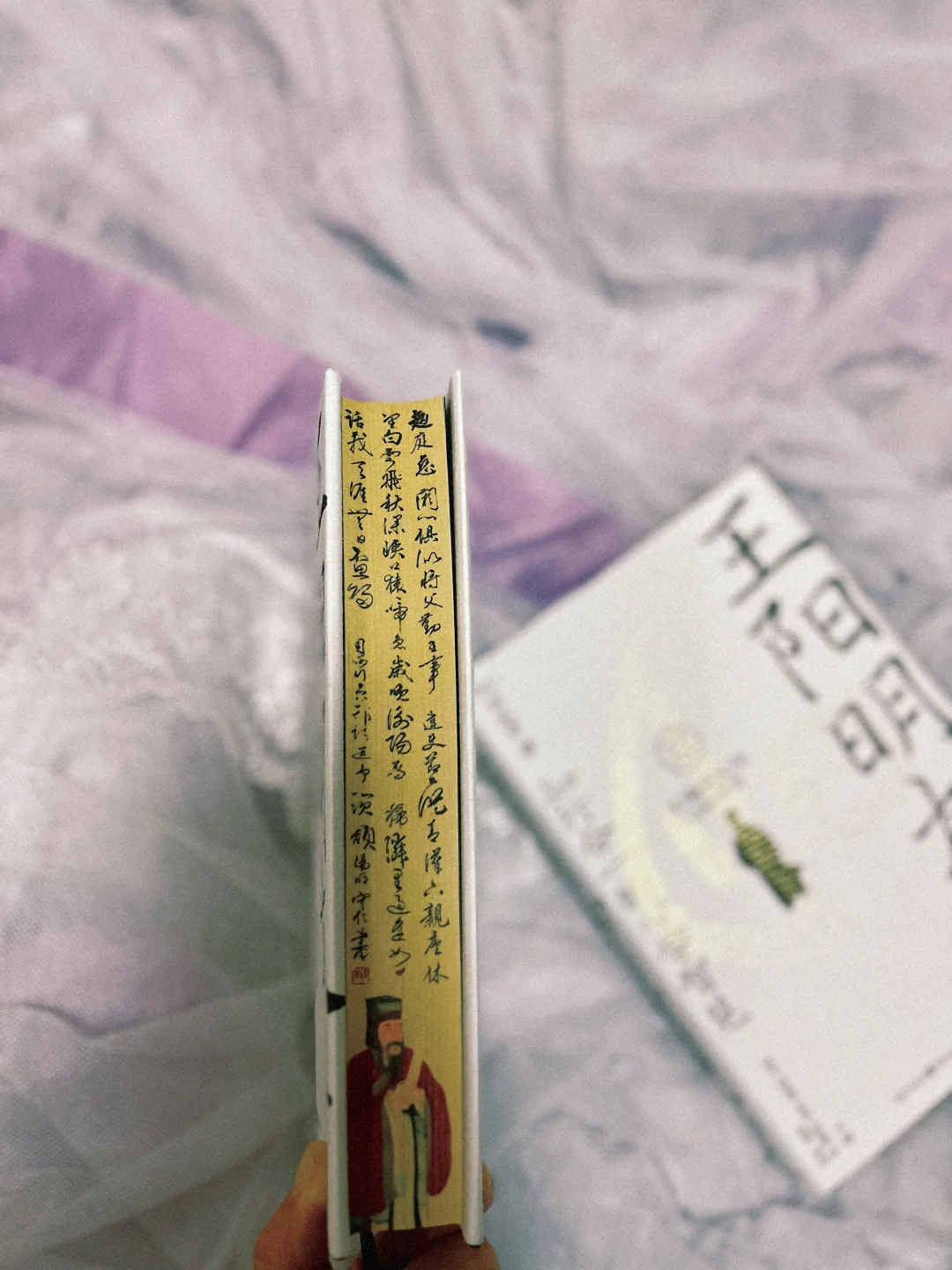

我的私人书单

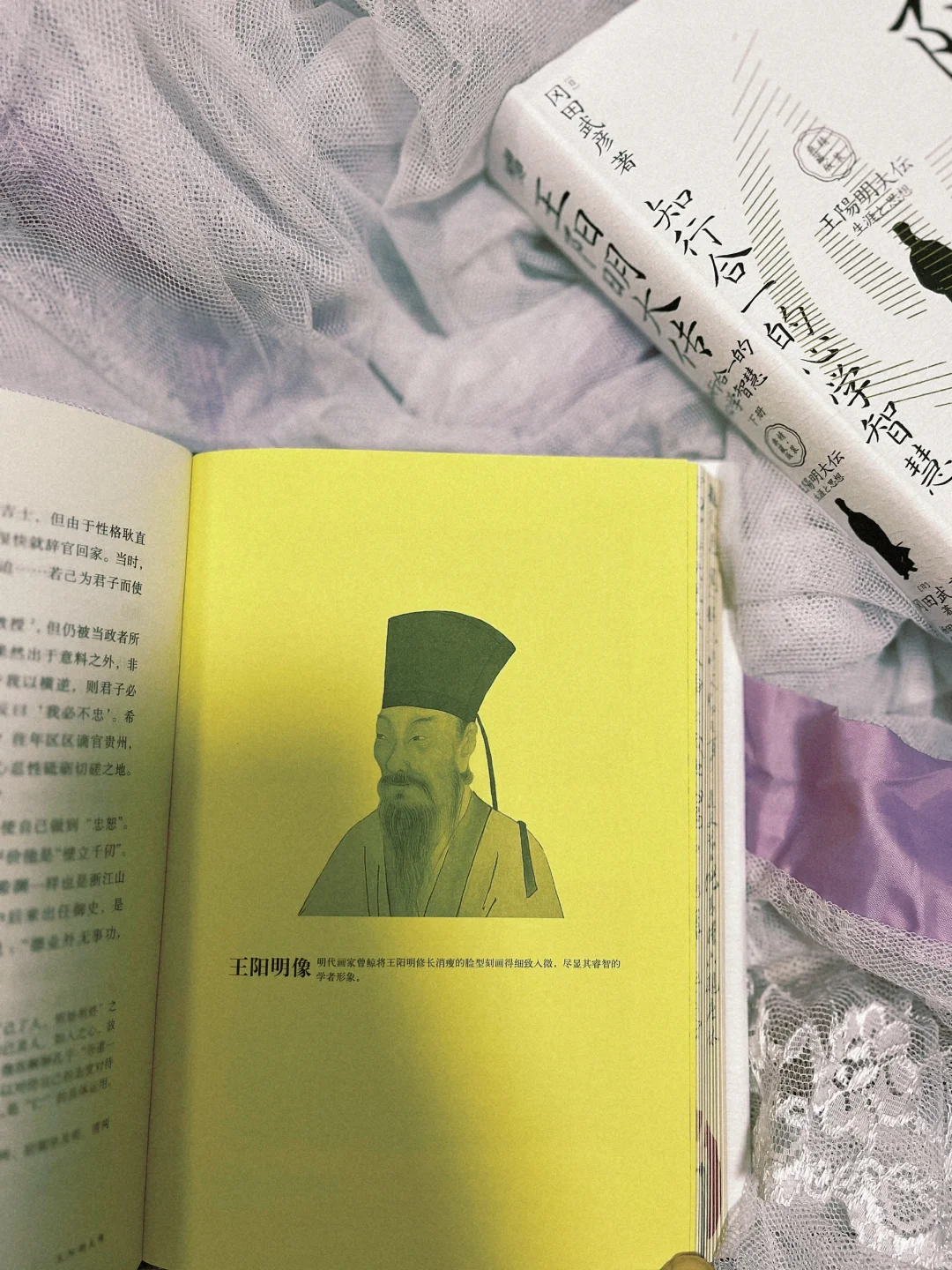

著名学者郭沫若先生曾说:“王阳明是伟大的精神生活者,他是儒家精神的复活者。

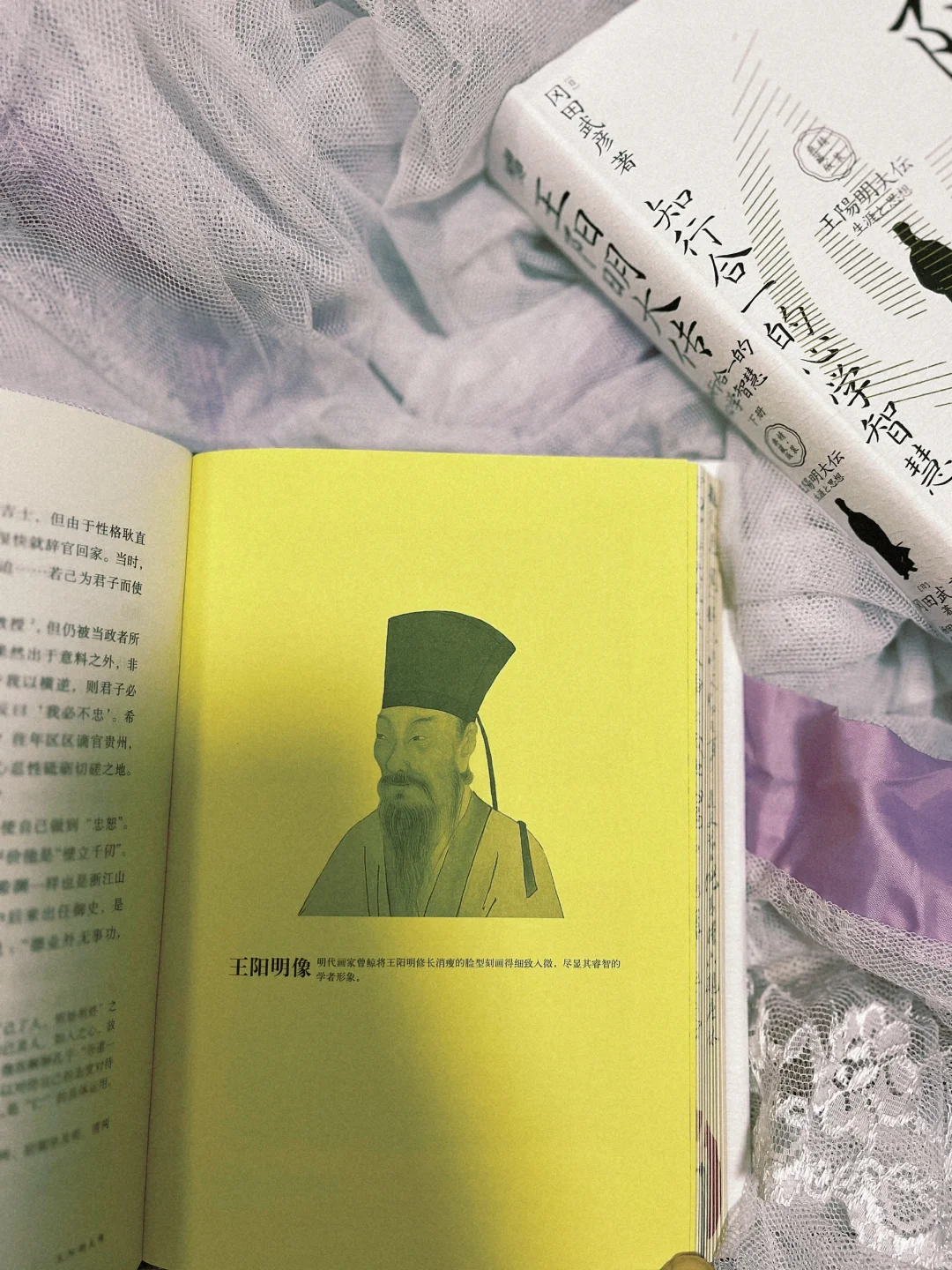

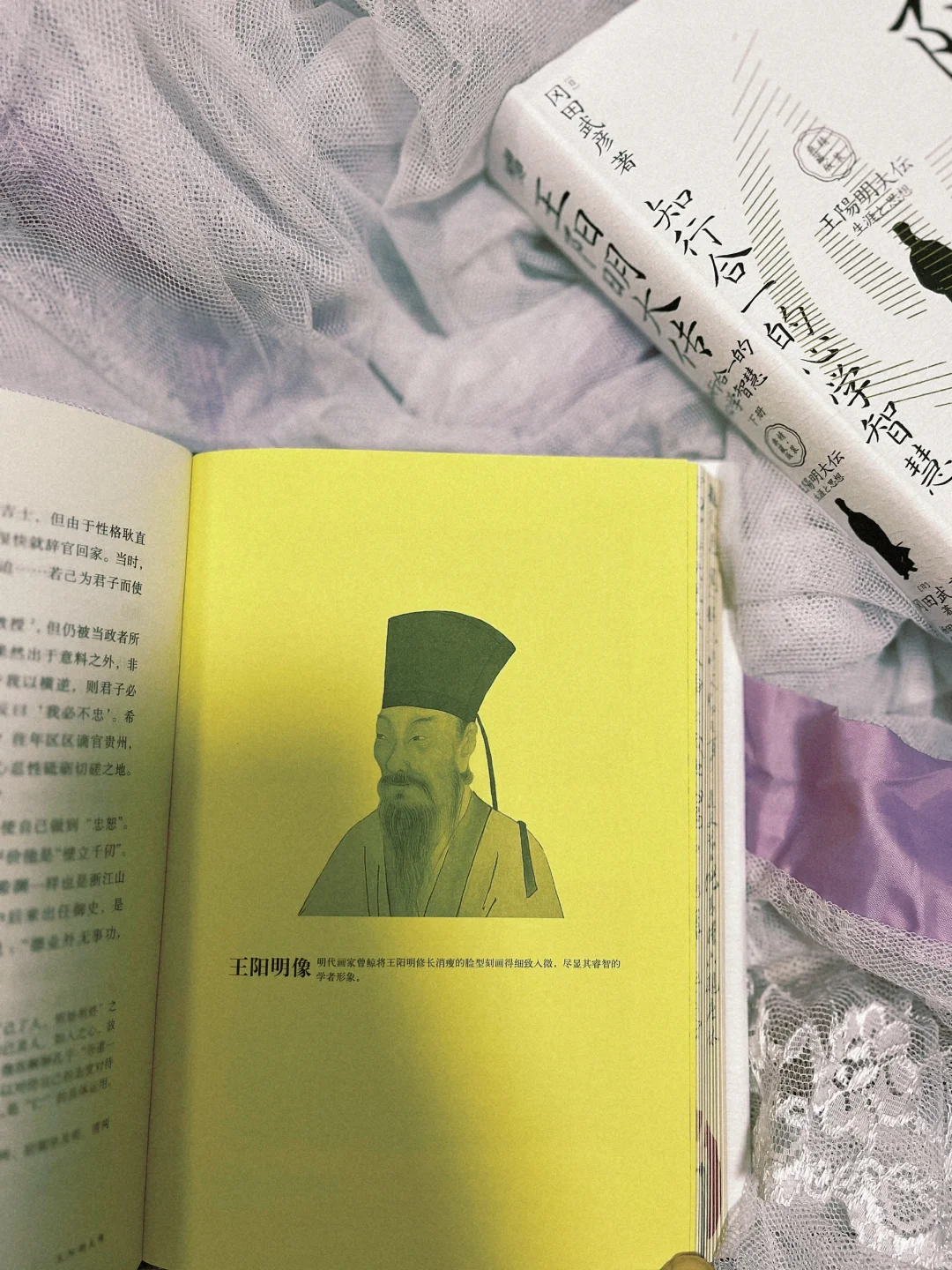

王阳明出生于明朝中叶,一个社会动荡不安、政治腐败盛行、学术风气衰微的时代。他自幼胸怀成为圣贤的崇高理想,并以解救天下苍生为己任,创造出了令人瞩目的功绩与学说。王阳明的人生道路曲折多难,他多次科举不第,及第入仕后,在担任兵部主事期间,因反对宦官刘瑾等人的擅权专政,被贬为龙场驿丞。此后,他受到朝廷重用,在平定叛乱中屡建奇功,被封为“新建伯”,并官至南京兵部尚书。

在学术思想方面,他钻研朱熹“格物致知”的儒家思想,对“存天理、去人欲”之说产生了疑惑,认为朱子学说不是真正的圣人之学,“心学”才能解释其中的困惑,从而转学陆九渊的学说,并将其发扬光大。

纵观王阳明的生命历程,尽管他历经坎坷,但其功绩显赫、学名远扬,成为中国历史上在立德、立功、立言三个方面均有卓越成就的伟大人物之一。

王阳明的心学思想体系大致可划分为三个部分:心即是理的人生论、知行合一的认识论以及致良知的修养学说。

其中,“心即是理”是心学的基本观点,认为心是天地万物的主宰,心外无理、心外无物。王阳明强调人心是根本问题所在,是产生善与恶的源头,一切外在的行动与事物皆受思想支配,统一于心。

针对当时社会存在的言行不一问题,王阳明提出了知行合一说,对朱熹的先知后行知行观进行了纠正。他主张知与行不可分割,知是行的主导,行是知的实践;知是行的开始,行是知的完成。总之,知必行,行必知。

在致良知的道路上,王阳明进行了长期摸索,他将其形容为“从百死千难中得来”,是“千古圣贤相传的一点儿真骨血”。良知为人人所具备,而致良知则是让心回归“无善无恶”的明洁本真状态,通过主体的意识达到自我道德的修养与行为的规范。因此,致良知被视为王阳明心学中的核心部分。