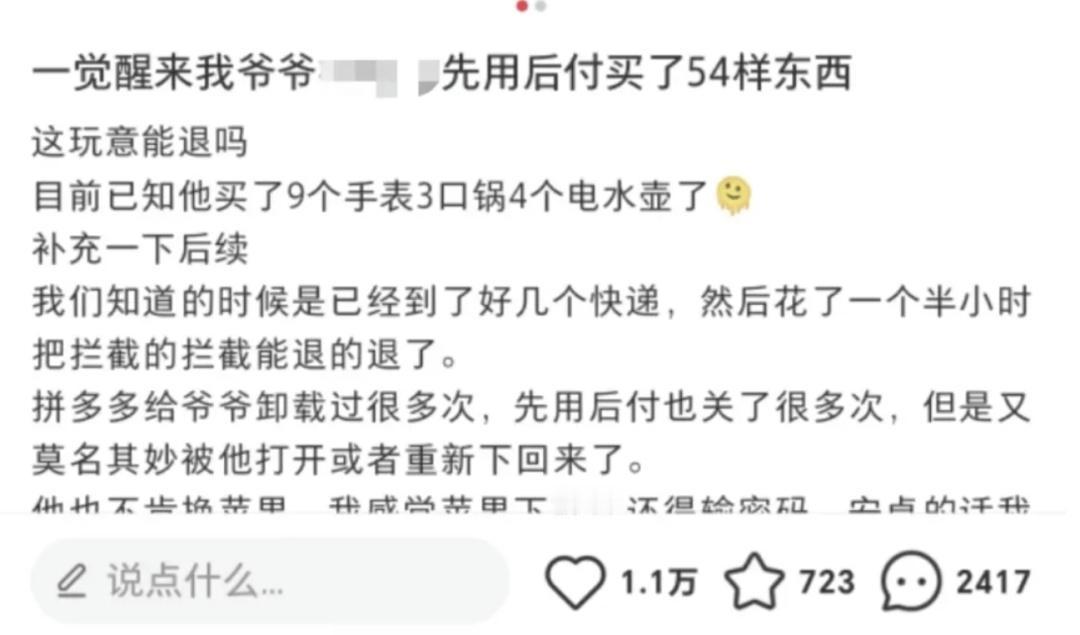

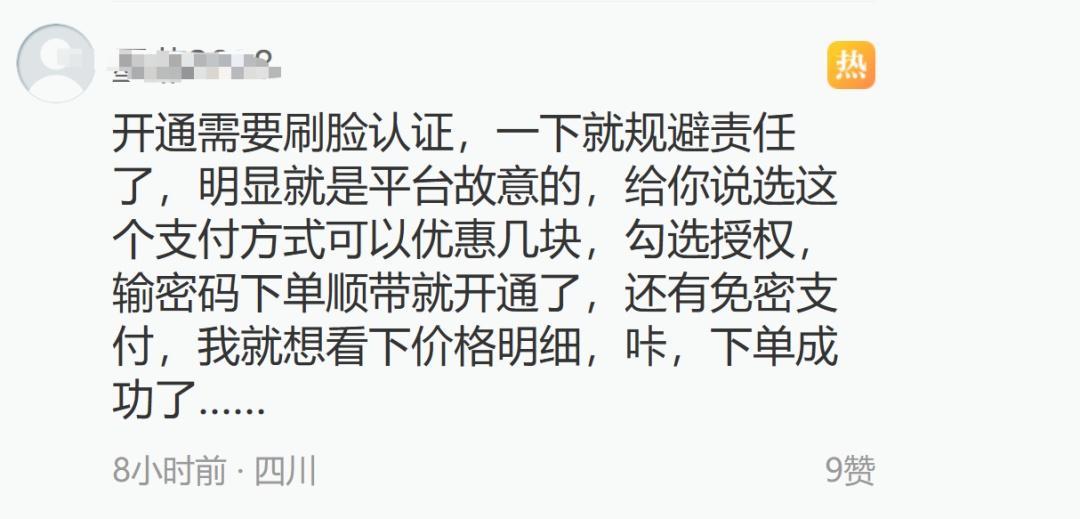

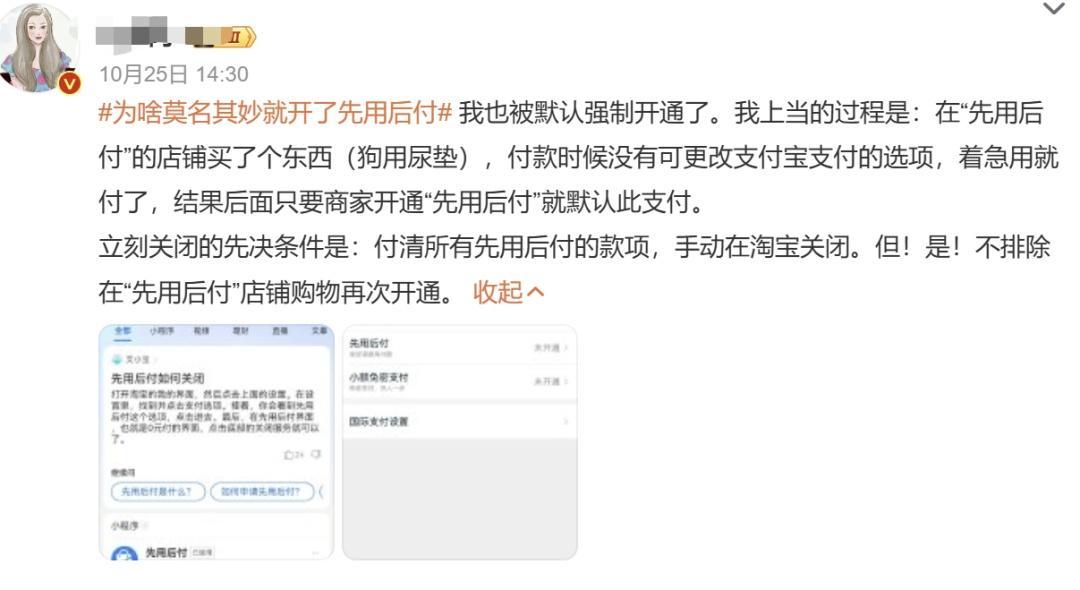

消费者莫名被开通“先用后付”,消保委:取消按钮不应“躲猫猫” 时至今年年"双11"购物狂欢节前夕,一场席卷全国的"先用后付"风波悄然掀起。 数百万消费者在毫不知情的情况下,被各大电商平台默认开通了"先用后付"功能,引发了一系列意想不到的后果。 从深夜刷单的年轻人,到手滑误操作的老年群体,甚至连未成年人都不可避免地陷入了这场"0元购"的陷阱。 各大电商平台为了抢占市场份额,多家电商巨头悄然推出"先用后付"服务,声称可以让消费者"0元下单,先享后付"。 这项服务迅速在年轻群体中流行,市场规模一路飙升。 然而,随着使用人数激增,问题也接踵而至。 家住上海的李阿姨突然收到一条短信,称她有一笔"先用后付"账单即将逾期。 这让从不使用信用卡的李阿姨大吃一惊。 经过仔细查询,她惊讶地发现自己的账户不知何时已开通了"先用后付"服务,而且在过去三个月里累计消费了近万元。 李阿姨并非个案。全国各地陆续有消费者反映遇到类似情况。 有的是年迈父母不慎开通,有的是未成年子女误操作,更多的是消费者自己在浏览商品时不经意间触发了这项功能。 一位江苏的大学生小王表示,他只是想将商品加入购物车比价,结果一不小心就下单成功了,直到收到快递才发现自己使用了"先用后付"。 更让消费者感到不安的是,当他们想要关闭这项功能时,却发现取消按钮仿佛在玩"躲猫猫"。 有消费者反映,他们在App中翻找了半天也找不到关闭入口,有的虽然找到了却因为存在未完成订单而无法关闭。 随着投诉量激增,各地消费者协会开始介入调查。 一些平台甚至对资信达标的用户默认开通了"先用后付"服务,而没有事先征得用户同意。 这种做法不仅侵犯了消费者的知情权和选择权,还可能导致过度消费和信用风险。 一位不愿透露姓名的金融分析师指出,"先用后付"实际上是一种复杂的金融产品,背后依托第三方金融机构对消费者进行授信。 如果消费者未能及时还款,不仅会面临高额逾期费用,还可能影响个人信用记录。 面对舆论压力,部分电商平台开始采取行动。 多家平台联合发布了"先用后付"服务自律公约,承诺加强用户知情权保护,简化关闭流程。 同时,一些平台还引入了AI风控系统,试图提高"先用后付"服务的安全性和准确性。 然而,这些措施似乎并未从根本上解决问题。 无论如何,"先用后付"风波已经成为了一面镜子,折射出在快速变化的数字经济时代,消费者权益保护面临的新挑战。 如何在创新和监管之间找到平衡,如何在便利和风险之间做出取舍,这些问题都需要社会各界共同探讨。 (信息来源:光明网:莫名其妙开了“先用后付”?消保委发声)