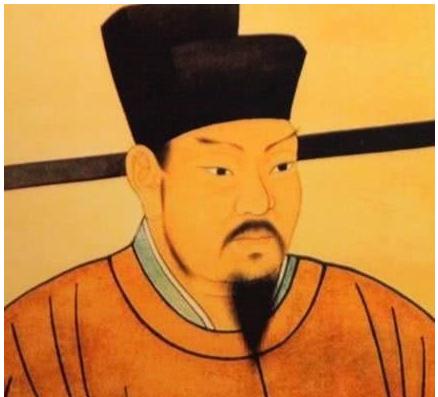

北宋年间,宰相王安石眼看着儿子越来越疯,竟做主把儿媳庞氏嫁给了当朝皇帝的亲弟弟,一时间众人皆惊 一位执掌朝政的宰相,竟为自己的儿媳妇改嫁他人?放在今天,这似乎难以置信!然而在北宋年间,这样的故事却真实地发生在宰相王安石的家中。 这位推动熙宁变法的坚定改革派,在处理家事时,选择了极少人敢做的决定:将儿媳庞氏改嫁给了当朝皇帝的亲弟弟赵颢。 一场权力与亲情交织的婚姻决策,揭开了封建礼教下的禁锢和挣扎。 王安石的儿子王雱是个公认的神童,五岁识字,七岁作诗,十三岁就能注解《道德经》。年少成名的他在22岁便考取进士,官场生涯一路顺遂。 然而,这样的才俊却因性格中的致命缺陷,逐渐走向悲剧。 与妻子庞氏成婚后,王雱在事业上积极支持父亲的变法,但敏感多疑的他不久后竟开始怀疑自己的儿子并非亲生,只因孩子的相貌与他不太相似。 王雱对血缘的重视、对庞氏的怀疑让他深陷妄想中,甚至对幼儿和妻子百般折磨。 这一切都发生在北宋熙宁年间,王安石担任宰相,力主变法,朝廷内外风起云涌。即便身处变法旋涡,他仍无法忽视家中日益严重的危机。 王雱的妄想症在亲人眼中愈发显而易见,对妻子的怀疑、对儿子的猜忌,使他在家中不断失控。 这位一心追随父亲改革事业的才子竟走到了精神失常的边缘,让身为父亲的王安石痛心不已。 在家国之事上,王安石坚定地推动变法;而在家庭事务上,他也表现出不同于一般人的果断。 当他目睹王雱的疯狂愈演愈烈,庞氏因失去幼子和丈夫的怀疑而几近崩溃时,王安石明白,庞氏留在王家无异于被迫忍受更多苦痛。 这个时候,按照传统礼教,他完全可以让庞氏“守节”,但王安石没有这样做。 他决心为庞氏寻求新的生活,甚至不顾外界可能带来的非议。考虑再三后,他决定将庞氏改嫁当朝皇帝宋神宗的弟弟赵颢。 赵颢温和正直,虽是皇室成员,却身处朝堂之外,既能照顾庞氏,又可让她远离王雱带来的伤痛。这一决定在当时引发了极大的震动。 身为宰相的王安石顶着舆论压力,为儿媳改嫁皇族,连身边的家人和亲友都难以理解。社会各界的议论铺天盖地而来。 封建礼教下,女子从一而终的观念根深蒂固,庞氏的改嫁被视为“大逆不道”。有人指责王安石无视伦理,也有人觉得他以权谋私。 然而,事实证明,王安石并非因为变法权势而独断,而是真心为庞氏的幸福着想。毕竟,这样的决定并不利于他的政治声誉,甚至一度被攻击为“拗相公”。 王安石的这番安排,背后其实暗藏了他对人情的关怀和对礼法的反思。他曾多次写诗抒发自己对世间人情的感慨。 王安石在文学上崇尚情感真实的表达,留下了如“春风又绿江南岸,明月何时照我还”等脍炙人口的诗句,这些诗文不仅展现了他的文学造诣,也折射出他对人生的通透理解。 他的内心不仅有政治家的果断,更有一位父亲的温情。 尽管决定让庞氏改嫁,但王安石内心的情感挣扎不言而喻。王雱毕竟是他的亲生儿子,从小寄托了深厚的期待。 王安石也曾是父慈子孝的典范,在家中一向以仁爱著称,他在处理家庭事务时的温情令人称道。 然而,面对儿子日益严重的精神问题,王安石最终选择了理智胜于感情,让庞氏从不幸中解脱。 这一决定在当时并不被理解,却足以见证王安石内心的宽广和对亲人幸福的真切关怀。改嫁后的庞氏在新生活中逐渐恢复了平静,而王安石则继续在政坛上掀起一场场波澜。 在朝堂之上,尽管变法遭遇重重阻力,他依旧不曾放弃,展现出“千磨万击还坚劲,任尔东西南北风”的执拗精神。 变法过程中,面对保守派的强烈反对,王安石始终坚持自己的理念,这种超越传统的决心,不仅体现在政事上,也体现在他对庞氏改嫁的安排上。 正因如此,后世将其称为“旷古完人”,赞誉其为少见的理性与感性交融的改革家。然而,时局的动荡使王安石的结局并非完满。熙宁九年,王雱病逝,年仅三十三岁。 这对王安石来说无疑是巨大打击。在人生的晚年,王安石逐渐淡出朝堂,退居江宁。他过着极其简朴的生活,一日三餐不过是简单的饭菜,甚至在宴请亲朋时也一如往常。 即便是退居江宁,他也从未追求奢华,日常行事低调朴素。 这位“拗相公”在文坛上也占据一席之地。他的诗文不仅脍炙人口,还为后世留下了许多经典之作。 后人谈起王安石的诗文,如“遥知不是雪,为有暗香来”的咏梅名句,总是为他一生刚毅与温情交融的形象感到敬佩。 而他的学生如黄庭坚,也始终以王安石为师,称其诗风“有学人之文”,与其他文人迥然不同。这种文风也与他的生活态度一致,追求朴实且充满人情味。 历史终究给予了王安石一个独特的评价:不仅是一位改革家,也是一位将家事和国事兼顾,仁义兼备的旷古完人。

知古今

民间传说王安石特别邋遢,几个月都不洗澡,身上有异味,上朝皇帝都受不了!