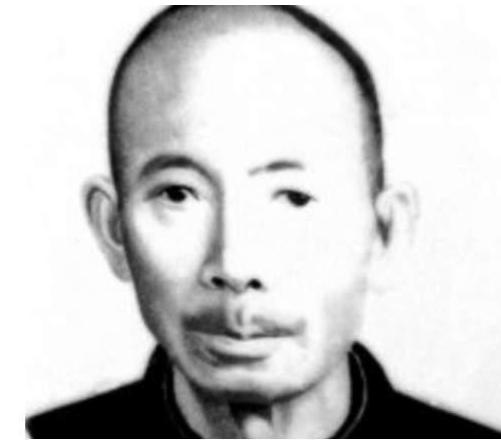

1976年,一名老人在北京军事博物馆参观时,看着四下无人,偷偷摸了一下文物,被工作人员大声制止,老人却红着眼眶说:“当年是我背着它走完了两万五千里长征。” 1976年,北京的中国人民革命军事博物馆。 一位年迈的老人缓缓走进展厅,他的步伐稳重而缓慢,目光游走在展柜中那些记录着血火与岁月的革命文物上。 然而,当他经过一台陈旧的手摇发电机时,脚步突然停了下来。 老人低头看着这台旧发电机,久久凝视,眼神中透出一种难以言表的深情。 缓缓地,他伸出双手,想要抚摸这位“老朋友”。 就在此时,工作人员匆匆走上前,礼貌地拦住了他:“老先生,对不起,这台发电机是革命文物,不能摸。” 老人闻言一怔,迟疑片刻,随即收回手,转身准备离开。 然而,他突然停下,微微转过头,哽咽地说道:“你知道吗?这台发电机,是我背着它走完了两万五千里的长征啊!”话音未落,泪水已滑落脸颊。 老人是谁?他的这句话令现场的工作人员不禁肃然起敬。 这位老人,正是曾在长征路上背负发电机的老红军战士谢宝金。 时间回到1934年10月,中央红军开始战略转移,踏上长征路。 一台手摇发电机在行军队伍中格外显眼。 它重达136斤,然而在全军之中,却是唯一一台能保证中央红军指挥通信畅通的设备。 对谢宝金来说,这台发电机就是“毛主席的耳朵和眼睛”。 没有它,红军就成了“聋子”“瞎子”。 在他接下护送任务时,首长郑重嘱托:“老谢,这台发电机,关系着胜负,关系着成败,一定要确保它安全!” 对于这样的重任,谢宝金心里充满了责任感,“首长放心,我一定用生命护住它!” 这一路走得艰难无比。 湘江战役中,敌机轮番轰炸,红军伤亡惨重,电台与发电机成了敌军袭击的重点。 战士们一边战斗一边掩护着谢宝金,手拉手护成一道人墙。 哪怕倒下去,也有新的战士接替人墙的位置。 在红军最艰险的长征途中,这台发电机成为不可替代的设备,承担着信息传递的重任。 没有它,红军的战略指令无法送达,队伍就会在茫茫大地中迷失方向。 这并不是夸张。 在过赤水河、飞夺泸定桥等多次重大战役中,红军依赖发电机发出的电报获取敌人动向,指挥前线部队作战。 谢宝金对此更是铭记在心。 他对这台发电机已经不是普通的背负,而是一种不折不扣的守护——这是他背负的“希望”。 在大多数人无法忍受的饥寒交迫中,谢宝金却一次次坚持了下来。 可是,长征路上的雪山草地,比起敌人的枪炮,更让人胆寒。 特别是过草地那段路,险象环生。 草地上,遍地沼泽,行军极其困难,许多战士不慎陷入沼泽,甚至无法挣脱。 谢宝金看着这片茫茫沼泽,心中不禁忐忑。 这片草地,对于背负着发电机的他而言,简直是生死考验。 谢宝金一边鼓励自己要坚持,一边绞尽脑汁,终于想到了一个办法:他找来几根竹竿,制成简易竹排,把发电机放在竹排上,拖着它穿越沼泽。 这是一个土办法,却正因为竹排的接触面积大,成功减小了发电机下陷的风险。 靠着这套“土法”,谢宝金最终带着发电机奇迹般穿越了草地。 可故事还没有结束。 接下来是陡峭的雪山。 空气稀薄,冰雪覆盖,步步惊心。 每一个人能走到这里已经不易,但谢宝金却依然要背着发电机。 战友们劝他:“老谢,休息下吧,这一路是拿命在拼啊!” 可他只是坚定地摇了摇头。 “没这发电机,咱们指挥部就没法通信!” 他让战友们把发电机绑在他背上,缓缓地一步一步往山顶挪去。 就这样,谢宝金咬牙坚持着,将发电机背到了延安。 长征结束后,谢宝金依然保持着这份坚韧与奉献精神。 尽管在延安受到嘉奖,也在解放后被安排在总参工作,但他主动辞去,回到家乡,担任供销社的收购员。 他过着简朴的生活,每天重复着收购、清理、搬运的工作。 有人不解,甚至嘲笑他:“你一位老红军,何必在这里收废品?” 谢宝金总是笑笑:“这活总要有人干。” 他的一生,正如他那段长征经历,平凡却伟大,深藏功名,不为所动。 42年后,当谢宝金在博物馆看到这台发电机时,泪水不由自主地涌了出来。 它不仅是一台机器,更是他一路护送而来的“战友”,是他生命中永恒的一部分。 而在今天,这台发电机也在博物馆中,静静地提醒着每一位参观者。 它见证了长征的艰辛与胜利,更见证了谢宝金和战友们的无畏奉献。 没有人能随意触碰它,因为它承载的是无数战士的鲜血与汗水,是历史的见证。