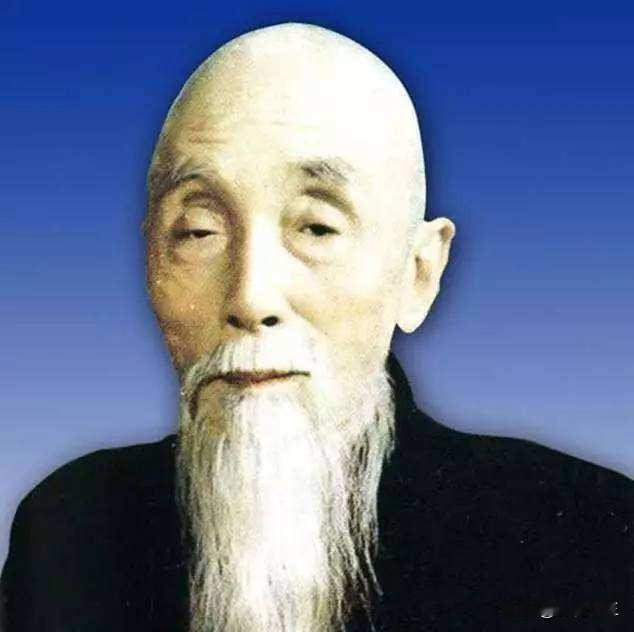

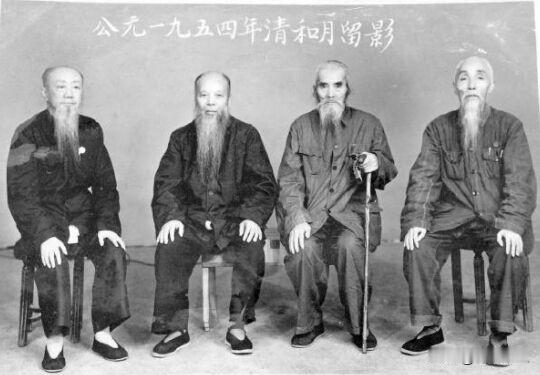

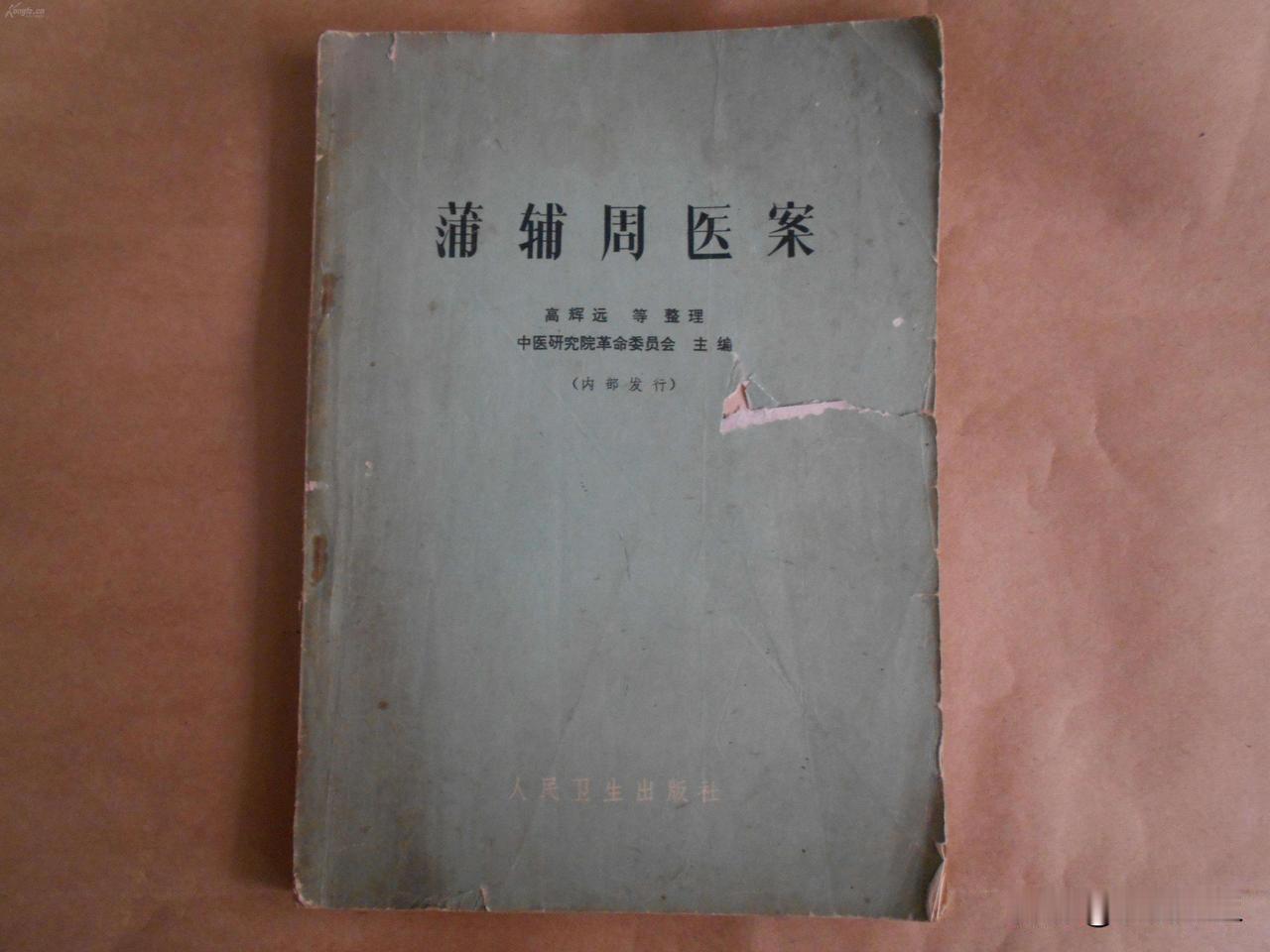

1956年,蒲辅周从四川调到刚成立的卫生部中医研究院,担任副院长一职,并被选列给党和国家领导人治病,成了周总理的保健医生。十九年后,八十七岁的蒲老,终因积劳成疾,病逝北京,离世后,骨灰一半安放于八宝山,一半经特批运回老家绵阳市梓潼县,安葬于丝公山。 蒲辅周一生悬壶济世、医生仁心,除了精深的医术、丰富的临床经验外,医德也是众口皆碑。有一天,周总理听说蒲辅周家的收音机破旧了,于是专门将访日带回的半导体收音机赠送给蒲老。还有一回,周总理患癃闭症,许多医生一筹莫展,后经蒲辅周精心治疗后,很快痊愈。周总理问他:“你给我开的药为什么特别灵?”蒲辅周答:“别人把你当总理医,我把你当病人医;总理的病非医生可医,病人的病自是医生可医的。” 蒲辅周,小的时候取名蒲启宇,生于光绪十四年(1888年),是四川绵阳市梓潼县潼江村人。中医世家,祖父蒲国桢,父亲蒲仲思,都是精通医道、名闻乡里的医生。蒲启宇七岁即读私塾,白日课读,晚间习字或听祖父讲《幼学琼林》、《千家诗》。十五岁起,便随祖父和父亲学医,整天的时间表为白天侍诊,晚上读书。 1921年7月,连日大雨,潼江水涨路阻,城墙倾倒四十余丈,庄稼被淹,米价飞涨。梓潼县城的一个叫鸡市拐的地方聚居了大批灾民,为替灾民义诊、施药,蒲辅周终日早出晚归。1934年,蒲辅周又出资买田五十亩创办“同济施医药社”,请名医免费为贫困者诊病,捡药,乡民拍手相庆。因此,蒲辅周成为梓潼百姓有口皆碑的德高望重的名医。 1935年,蒲辅周与弟子薛崇成到省城成都,住在成都会馆。同年冬天,成都温病流行,病人拥堂塞铺。四十七岁的蒲辅周详细诊断,认定系“寒包火”,即用麻黄开表。可是当地“麻黄发汗过峻,成都人禀赋薄,禁不住发表”的观念根深蒂固。病人见方后不敢取药,改它药代替又无效,辅周思索再三,便将麻黄研末为引子发放。果然,经他看病的无不效验,至此名躁省城。 1940年,身在成都的蒲辅周,接到三弟的来信,说梓潼霍乱流行,一天死亡数十人。他内心悲悯,马上往家里汇了二百个大洋和处方一张,嘱咐三弟将治霍乱药方抄写四处张贴,将汇款买药,半价发售,贫穷的不收钱。 1954年6月,中央根据毛泽东主席“即时成立中医研究机构,罗致好的中医进行研究”的批示,制定了继承和发展中医的政策措施。卫生部成立了中医研究院,并向各省征调著名中医,担负科研、教学、医疗重任,全国各地共调去30多位中医,蒲辅周位列其中。临行前,蒲辅周专程回梓潼,为乡亲挂牌义诊3天,三天都早起晚睡,不顾劳累,被乡亲们传为美谈。 1956年,北京地区流行乙型脑炎,死亡率很高。许多医生仿效上年石家庄地区治疗乙脑经验,沿用白虎汤,结果无效,陷入困惑。蒲辅周翻阅文献,客观分析,认为石家庄地区发病,是因久晴无雨,天暑地热,属暑温偏热。然而,北京地区发病,久雨少晴,天暑地湿,势必温热交蒸,应为暑温偏湿。于是,改用湿温法诊治,大获神效,让许多垂危病人起死回生,挽救了大量患者的生命。 1966年文化大革命开始了,作为一名医生,蒲辅周治疗了很多被运动冲击的社会知名人士。有一次他医好了偷偷上门求治的著名演员赵某,此举激怒了“红卫兵”们,他们准备专门开会批斗他,幸被周总理得知后予以制止,像蒲辅周这样的“瑰宝”才得以保全。 周总理称蒲辅周“既是高明中医,又懂辩证法”,蒲辅周生病的时候,周总理都会亲自去探望,特别忙时就由邓颖超代之。蒲辅周十分过意不去,周总理却说:“蒲老,你为我们的保健负责,我们也对你的保健负责,不是一样吗?你要好好保重身体,一般的病请你的学生看就行了,我也转告其他首长,不要轻易惊动你。你健康长寿了,对我们大家都有好处嘛。” 1975年4月29日,蒲老在北京离世,一位妙手回春、杏林春暖的医学界大师离开了,但他治学严谨、大爱无疆的医疗主张得到了传承。2020年荆州大疫,绵阳白衣天使挺身而出,共派出了四批85位医务战士逆行驰援湖北,大爱无疆,医者仁心。 哪有什么岁月静好,不过是有人替你负重前行!为救死扶伤、仁心仁术的医务工作者点赞!