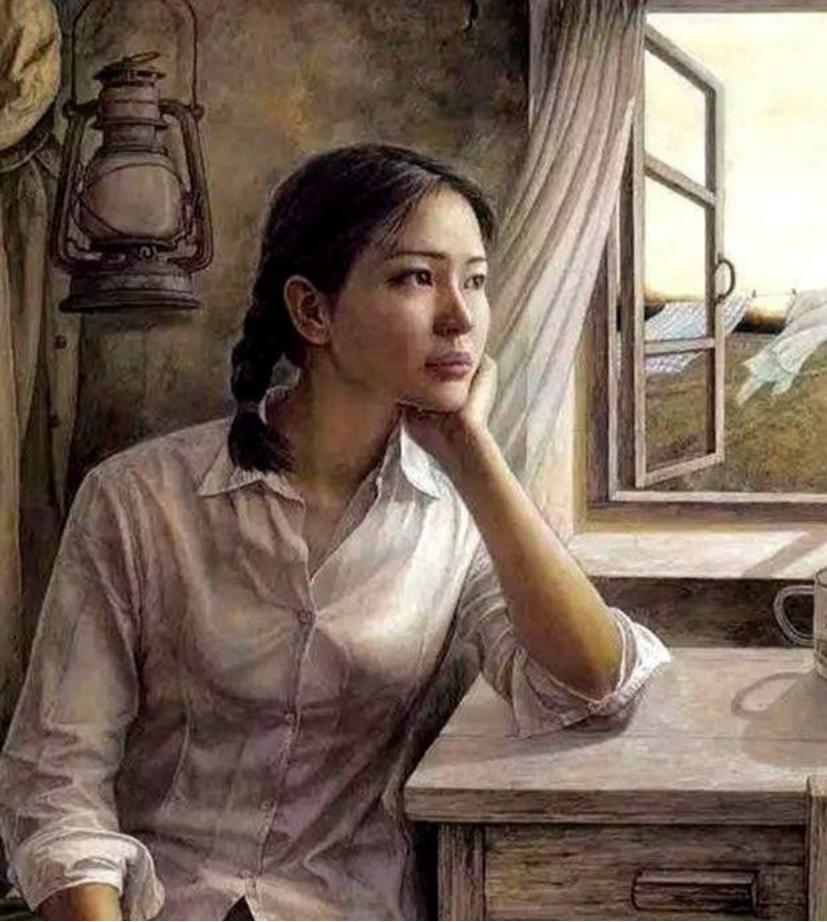

1968年,逃到苏联成为特务的女知青傅索安,上吊自杀,结局凄惨。 在中华人民共和国成立后的初期,国家面临着诸多挑战,尤其是在经济建设和社会稳定方面。为了应对城市中的就业压力,同时推动农业生产和边疆开发,政府决定实施一项大胆而广泛的政策——将城市中的知识青年下放到农村。这一政策不仅改变了无数青年的命运,也深刻影响了中国社会的发展轨迹。 自1950年起,随着工业化进程的加快,城市中的就业机会虽然增加,但相对的,高技术和管理职位主要集中在少数精英群体中。大多数普通青年,尤其是那些仅接受过初中或高中文化教育的青年,发现自己在城市中难以找到合适的工作岗位。面对失业和贫困的威胁,国家决定通过组织知识青年下放到农村,解决城市就业问题,同时促进农业和边疆地区的发展。 1953年,《人民日报》发表了题为《组织高校毕业生参加农业生产劳动》的社论,正式宣告了这一政策的实施。文章强调,知识青年是国家的宝贵资源,他们的参与不仅能够缓解城市的就业压力,还能为农村地区带来新的知识和技术,推动农业现代化进程。此举被视为一次全面的社会动员,旨在将城市的知识和文化资源转化为农村的发展动力。 1955年,毛泽东提出了“农村是一个广阔的天地,在那里是可以大有作为的”的口号,进一步激励了青年参与下放运动。共青团作为主要组织力量,积极动员和组织年轻人参与垦荒运动。大量的知识青年响应号召,离开舒适的城市生活,前往荒凉的农村和边远地区,投入到艰苦的农业生产和边疆开发工作中。 这一时期,北大荒的农垦场成为知识青年下放的集中地。1958年,美术家朱宣咸创作的作品《知识青年出工去》生动地记录了这一特定时代知识青年的生活画面。画中,年轻人们在广袤的土地上挥汗如雨,努力耕耘,展现出不畏艰难、勇于开拓的精神面貌。这些画作不仅记录了历史,也成为了激励后来的青年奋发向前的象征。 随着时间的推移,知识青年下放运动逐渐扩大。1962年,随着对这一政策的进一步认识,开始有声音呼吁将上山下乡运动全国化地组织起来。为了系统化和高效化管理这一庞大的社会动员,1964年,中共中央特别设立了一个领导小组,全面负责上山下乡运动的规划和实施。这一举措标志着运动进入了一个新的阶段,政策的执行更加有序和规范。 下放到农村的知识青年们,面对的是与城市截然不同的生活环境。他们必须适应艰苦的劳动条件,学习农业生产技能,融入农村的集体生活。许多青年在这里经历了身体和心理的双重考验,但也在这过程中锻炼了坚韧不拔的意志和团队合作的精神。尽管生活条件艰苦,他们中的许多人依然保持着对知识和进步的渴望,积极探索农业生产的新方法,推动了当地经济的发展。 然而,上山下乡运动并非一帆风顺。青年们在适应农村生活的过程中,面临着孤独、劳累和与家乡的思念。文化和生活习惯的巨大差异,也使得他们在心理上承受了不小的压力。尽管如此,许多青年通过自身的努力,克服了种种困难,逐渐融入了新的生活环境,成为农村建设的重要力量。 和千千万万热血青年一样,傅索安积极响应国家号召,成为一名光荣的知青。她告别父母,只身一人来到黑龙江偏远的奇玛村,准备在这里度过自己的青春岁月。初来乍到,傅索安满怀热情地投入到农村生活中,努力适应着一切。 然而,好景不长。傅索安发现,奇玛村严重缺水,许多庄稼因此颗粒无收。她四处打听,才知道原来是邻村截断了水源。一怒之下,她召集村民,带头冲进邻村理论。谁知道,双方争执升级,竟演变成一场流血械斗。 事发后,作为带头人的傅索安很快被警方逮捕。在派出所里,面对即将到来的惩罚,她陷入了绝望。铤而走险,傅索安趁警卫不备,翻墙逃走。一路狂奔,她最终只身越境,逃进了茫茫大山,开始了充满不确定的逃亡生涯。 当傅索安越过国境线时,她心里清楚,已经没有回头路了。很快,克格勃的人找上门来,经过一番审讯后,他们决定让傅索安去特维尔接受特工训练。 在特维尔,傅索安和其他学员一起学习各种谍报技能,包括密码学、射击、格斗等。教官们对她格外器重,因为她思维敏捷,学什么像什么。渐渐地,昔日的红卫兵沦为苏联的得力爪牙。然而,傅索安发现自己的健康每况愈下。长期高强度的工作和生活,让她的身体亮起了红灯。医生诊断,她患上了严重的肝病。傅索安不得不住进医院,忍受病痛的折磨。 1974年4月的一天,傅索安最后一次凝视病房的天花板。她费力地坐起身,咬破手指,在墙上写下"悔"字。随后,她解下床单,做成一个简易绳套,套在脖子上。25岁,她走完了自己短暂的一生。