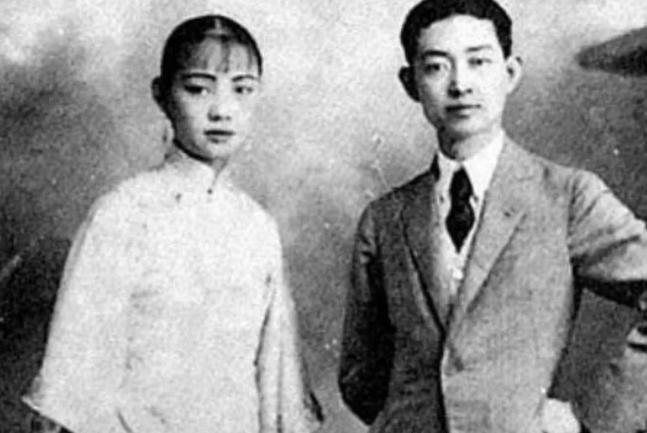

1930年,梅兰芳的伯母去世,孟小冬剪了短发,戴了白花前往梅家吊孝,不料二夫人福芝芳挺着大肚子,拿着一把剪刀怒吼:“她今儿敢进这门,我就拿两个孩子和肚里这个跟她拼命!” 1930年冬日的北平,寒风透骨,街巷中一片肃穆。 梅兰芳的伯母去世,梅家设下灵堂吊唁,京剧名伶孟小冬身着素衣、剪去长发,带着对伯母的敬意前往吊孝。 然而,她并不知道,这次吊孝将是她与梅兰芳感情的转折点。 孟小冬和梅兰芳因戏结缘。 作为一代“冬皇”,孟小冬以老生独特的表演风格闻名梨园;而梅兰芳则是“伶界大王”,其“梅派”艺术蜚声中外。 他们的合作曾引发剧坛轰动,《四郎探母》等剧目让两人配合得天衣无缝,舞台上的默契也延续到了现实中。 然而,爱情并不总能战胜现实。 梅兰芳早已有两房妻室。 原配王明华因体弱多病,很少干涉俗事;而续弦福芝芳则精明干练,掌管梅家的大小事务。 孟小冬虽以“兼祧”的身份嫁入,却始终未能踏入梅宅的大门。 她放弃了舞台,退居一隅,希望换取家庭的接纳和丈夫的庇护。 但现实很快让她明白,这份“退让”并不被珍视。 1930年冬天的那一天,孟小冬鼓起勇气,决定以“儿媳”身份前往吊唁。 她在心底默默希望,这次举动能让梅家认可她的地位。 可当她站在梅宅门口时,迎接她的却不是应有的礼数,而是铺天盖地的冷嘲与拒绝。 灵堂内,福芝芳身怀六甲,手握剪刀,声音冰冷:“她今儿敢进这门,我就拿两个孩子和肚里的这个跟她拼命!” 大堂中的众人面面相觑,却无人敢劝。 梅兰芳也站在旁边,脸上写满无奈,他试图平息冲突:“不看僧面看佛面,小冬既然来了,就让她磕个头吧。” 但福芝芳态度坚决,不容妥协。 孟小冬站在寒风中,内心五味杂陈。 她早已习惯戏曲舞台上观众的掌声,却没想到在现实中连一个家门都难以跨入。 当梅兰芳的声音传来:“你回去吧”,她的心仿佛瞬间坠入冰窖。 这四个字击碎了她最后的希望。 这场吊孝风波不仅让孟小冬看清了自己的处境,也让她下定决心结束这段不平等的婚姻。 1933年,她在天津《大公报》上连续刊登声明,与梅兰芳断绝夫妻关系。 她写道:“是我负人?抑人负我?世间自有公论。” 这份公开声明让公众哗然,也将她的倔强与自尊展现得淋漓尽致。 孟小冬离开的那几年,正值中国社会风雨飘摇之际。 九一八事变后,日本在东三省建立伪满洲国,艺术家们的生活也因战火和政治风波而动荡不安。 梅兰芳身为戏曲大师,自然成了舆论的焦点。 而孟小冬则选择重新回到舞台,拜余叔岩为师,将艺术追求作为人生的新起点。 彼时的梅兰芳也经历着人生的抉择。 1930年,他率团赴美演出,这场在百老汇的京剧表演让西方观众为之倾倒。 “东方是东方,西方是西方,而梅兰芳让东西方在舞台上相遇。”西方媒体如此评价他。 这次演出不仅展现了中国艺术的独特魅力,也让世界看到了中国文化的力量。 然而,抗战爆发后,梅兰芳的生活变得更加艰难。 为了避免为日伪登台,他蓄须明志,拒绝所有演出邀约。 当日本人威逼利诱时,他甚至冒着生命危险打伤寒预防针,以“病重”为由推辞演出。 这段隐忍的岁月,既是对民族尊严的坚守,也是对艺术信仰的保护。 梅兰芳的抗战岁月离不开福芝芳的支持。 身为妻子,她不仅拒绝日方的威胁,还通过变卖家产维持全家生计。 有人曾说:“没有福芝芳,就没有抗战时期的梅兰芳。” 她的一句“梅兰芳卖艺不卖心”成为梨园界对抗侵略的宣言。 孟小冬离开梅兰芳后,与杜月笙相识。 杜月笙为她争取到抚养费,还在事业和生活上给予她极大的帮助。 最终,这位上海滩“青帮大佬”以婚姻的形式为她提供了名分与尊重。 这一段新的感情,让孟小冬找回了自我,也让她的人生再次焕发光彩。 1945年抗战胜利后,梅兰芳重返舞台,他的首场演出选择了《刺虎》。 这不仅是对京剧的致敬,也是对民族胜利的礼赞。 舞台上的梅兰芳依旧光芒四射,但他的内心是否会想起曾经的孟小冬? 这不得而知。 这场吊孝风波从未只是家庭的争斗。 它的背后,是时代的风云,是传统与现代的碰撞,也是个人命运的纠葛。 孟小冬的离开让她找到新生,而梅兰芳则继续坚守舞台,他们的故事最终成了梨园界的传奇。