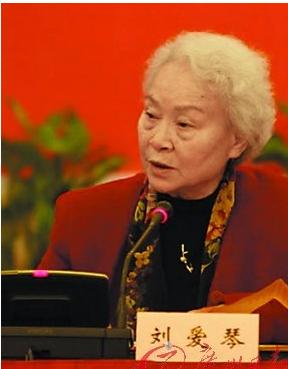

1938年,10岁的刘爱琴被接到了延安,一个高大的男人快速向她走来,她害怕地躲闪着,而来人却说道:“我是你的父亲,刘少奇啊!” 父女俩抱头痛哭。 1938年的延安,山峦静默,秋风拂过窑洞之间的小路。一位瘦小的女孩怯生生地跟随工作人员走进来,目光游移不定。就在她刚停下脚步的瞬间,一个高大的男人快步向她走来。 女孩慌乱地后退几步,她从没见过这个男人。他的目光里透着一种深切的情感,让人既感到陌生又温暖。 就在她不知所措时,男人微微弯下腰,声音低沉又温和:“我是你的父亲,刘少奇啊!” 这句话让刘爱琴愣住了。她从未见过自己的父亲,记忆里只有养父母和后来那个严苛的“婆家”。 但这句话似乎击中了她内心的某个角落,眼泪突然不由自主地涌了出来。她扑进刘少奇的怀里,嚎啕大哭。 这次父女的重逢,是刘爱琴苦难童年的终结,也开启了她命运的转折。 刘爱琴1927年出生在湖北汉口。她的父亲刘少奇是中国共产党重要的革命领导人。 当时的革命环境异常险恶,为了继续投入革命事业,也为了女儿的安全,刘少奇夫妇不得不将年幼的刘爱琴托付给一户工人家庭抚养。 养父母的家庭虽然贫困,但初时对她还算慈爱。然而,随着社会局势恶化,养父母再也无法维持生计。1935年,8岁的刘爱琴被送到城里一户亲戚家,实质上是被卖为童养媳。 从此,刘爱琴的生活进入了黑暗的低谷。她每天要劈柴、担水、烧火,稍有差错便会遭到严厉的打骂。冬天没有足够的衣服御寒,手脚冻得生满了疮。 一日三餐常常吃不饱,年幼的她只能咬牙坚持。这些苦难,让她无数次幻想:如果父母在身边,她是否能有不同的命运? 1937年,全面抗战爆发,中国进入全民族抗战阶段。延安成为中国革命的指挥中心。在这样的背景下,中国共产党开始寻找失散的烈士遗孤,终于在1938年找到了10岁的刘爱琴。 她被接到延安后,生活第一次迎来了光亮。她不仅和父亲刘少奇团聚,还进入了陕北保育小学学习。 在这里,她开始接受革命思想的熏陶,逐渐摆脱了苦难童年的阴影。 但这还只是她命运的开端。 1939年11月,刘爱琴和哥哥刘允斌被送往苏联,进入莫斯科郊外的国际儿童院学习。在这里,她学会了俄语,并接受了系统的文化教育。 生活虽然陌生,但充满了革命的氛围。她和来自其他国家的革命者子女一起,分享着关于和平与斗争的梦想。 1941年,苏联卫国战争爆发,这场战争改变了她的学习与生活方式。刘爱琴和同学们主动参与到后方的支援工作中。 她们为苏军生产军服、食品,还在医院护理伤员,清洗纱布,甚至帮伤员写信。这些经历让年幼的刘爱琴第一次感受到革命的复杂与伟大。 战争期间,她目睹了伤员的坚韧与脆弱,也深刻认识到革命不仅是战场上的厮杀,更是人们对生活的希望。她在战火中成长,心中逐渐点燃了一种坚定的信念:为了和平,必须奋斗到底。 战后,刘爱琴考入莫斯科通讯技术学校,学习经济计划专业。1949年学成归国,随父亲刘少奇回到新中国。 当时的中国,百废待兴。她回国后便投身到国家的建设事业中,先后在人民大学经济计划系深造,并进入国家计委工作。 然而,她的平静生活在1966年被打破。“文化大革命”爆发,刘爱琴和家人遭受了严重的打击。 父亲刘少奇被迫害致死,哥哥刘允斌不堪屈辱卧轨自杀,而她则被下放农村劳动改造。那段岁月,是刘爱琴人生中最黑暗的时期。 尽管苦难不断,她始终没有放弃信念。1979年,党的十一届三中全会为刘少奇平反,刘爱琴的命运也随之改变。她重新获得党籍,并回到工作岗位,投入到她深爱的教育事业中。 她先后在河北师范大学和中国人民警官大学担任俄语教师,用自己在苏联学习的知识培养下一代人才。 她的课堂上,不仅教授语言,还分享自己对革命、对人生的理解,深受学生们的喜爱。 晚年的刘爱琴生活简朴,专注教学和学术研究。她曾获全国妇联“三八红旗手”称号,也被授予公安部人民警察一级金盾荣誉奖章。 她的努力,让人们看到了一个革命者后代在和平年代的贡献。 2020年,刘爱琴因病逝世,享年92岁。按照她的遗愿,家人将她的遗体无偿捐献给北京协和医学院,用于医学教育研究工作。即使在生命的最后一刻,她仍然选择将自己的存在转化为对社会的奉献。 1938年的那场父女重逢,是刘爱琴生命的转折点。从童年的苦难,到苏联的成长,再到新中国的建设,她的人生经历了太多波折与辉煌。 而在她的生命故事中,始终流淌着父辈传承下来的革命信念和家国情怀。