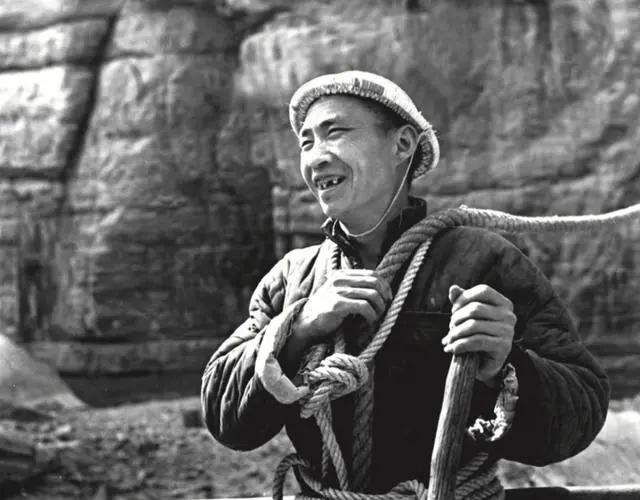

1960年,河南林州的红旗渠工地上。任羊成在悬崖峭壁的边缘,四颗牙齿被坚硬的石块撞击得松动。他深吸一口气,坚定地拿起钳子,拔掉了那四颗痛苦的牙齿,专注地坚守在悬崖的边缘,整整六个小时。 (信源:新华社客户端2023.7.3为建红旗渠他在悬崖间飞荡,危急时刻用钢钎别掉自己4颗牙齿!一路走好!) 你见过用血肉之躯对抗钢铁和岩石吗? 我听说过有人断牙后,用牙钳自己拔掉,然后接着干活的情形。 这不是武侠小说,也不是苦情戏,这是发生在红旗渠修建过程中,一个普通农民——任羊成身上的真实故事。 在那太行山脉的层层峰峦之间,红旗渠如一条蓝色的巨龙,穿行于险峻的崖壁。 而任羊成,则以一腔顽强的壮志,化身为这巨龙的鳞甲,成为这人工奇迹中最动人心魄的篇章。回溯至20世纪60年代,河南林县,陷于干旱的百年磨难,崎岖山路尽显艰险。 此处居民,世世代代沐浴着缺水的苍凉,农作物欠收,生活无比艰难。 “水贵于油”,这并非戏言,而是林县民众日复一日的残酷生存现状。 对水资源的渴望,已在每个林县人心中刻下深深的痕迹,成为难以割舍的执念,成为生命的本能呼唤。 为了终结这悲苦的循环,为了让后代子孙不再承受干涸的煎熬,一项大胆的设想诞生了——那就是塑造一条“人工天河”,将漳河之水引入这片干涸的土地。 在那个年代,英勇并非仅属于位高权重者,平凡人也有可能成为英雄。正是在这样的背景下,任羊成,一位普通农民,成为了历史的见证者与书写者。 1927年诞生于世的他,自幼就历经苦难与变故。 抗日战争、解放战争的烽火,塑造了他坚定的信念,锻造了他在困苦与死亡面前毫不畏缩的精神。当红旗渠的建设号角吹响,他毫不犹豫地投身其中,成为首批报名的志愿者之一。 他深知其中的风险,却更明了这条水渠是林县人民生存的希望所在。 红旗渠的挖掘是一场与自然之力的较量,没有现代化的机械,没有充足的资金保障,唯有林县数万民众的坚定信念,他们手握原始工具,身挑重担,决心在悬崖峭壁上凿出一条生命之脉。 可以想象,在这高耸入云的山壁上,仅凭一根绳索维持生命,脚下便是无底的深渊,手中只有简陋的工具,每天还需面对落石、塌方的威胁。这样的环境,可谓生死一线。 而在这样的考验中,任羊成展现出了超人的胆识和坚毅。在危险面前,他总是毫不犹豫地冲在最前线,承担最危险的任务。无论是爆破作业,还是崖壁排险,他总是身先士卒。 一次,在悬崖上进行作业时,一块飞石击中他的嘴巴,牙齿被当场撞断。 疼痛无比他几乎失去知觉,却咬紧牙关没有出声,也没有等待援助,他强忍剧痛自行拔除断裂的牙齿,简单处理伤口后,又坚持工作了6个小时。 这苦楚不单是来自于身体的疼痛,更多的是心灵的摧残。然而他以行动昭告世人,什么叫“坚如磐石的决心”。 他用自己的血肉之躯,印证了“服务人民”的崇高理念。 任羊成的事迹,仅是红旗渠工程中的一段简短叙述,在那绵延十年的建设岁月里,无数如同他一般的英勇人物,用辛勤汗水、宝贵血液乃至代价生命,雕琢出这条“人世间的奇迹”。 他们以不屈不挠的精神和紧密团结,凸显了红旗渠精神中的自给自足、艰苦奋斗、共同努力、无私奉献,这份精神不仅曾激励了那个时代的人们,更成为我们民族宝贵的遗产,世代传承直至今日。 在红旗渠建成五十周年纪念之际,记者走访了已过耄耋之年的任羊成。 这位曾是英雄的长者,如今白发苍苍,行动已显蹒跚。 当他回望那段峥嵘历程,平静地述说着自己往昔的种种经历,仿佛在讲述别人的章节。“曾经五次濒临死亡”?“双腿两次被重物压断”?“石堆下埋了数十小时”? 在任羊成那里,这些经历听起来如同家常便饭。他并不觉得自己有何崇高之处,只是履行了自己的职责。 任羊成并未离去,他始终守护着红旗渠,直至告别职业生涯。“老马识途,志行千里”,也许这正是对他恰当的注解。 红旗渠,不止是一项工程,它化为一种精神的代表。 它象征着我们中华民族顽强不屈、奋勇向前的精神面貌,而任羊成便是这条精神长河中熠熠生辉的一颗璀璨之星。 在新的时代里,我们应当传承红旗渠的精神遗产,为国家的繁荣昌盛不懈奋斗。

6689

铁柱礳成针是为塑造人的坚韧意志,有了这样的意志无坚不摧。