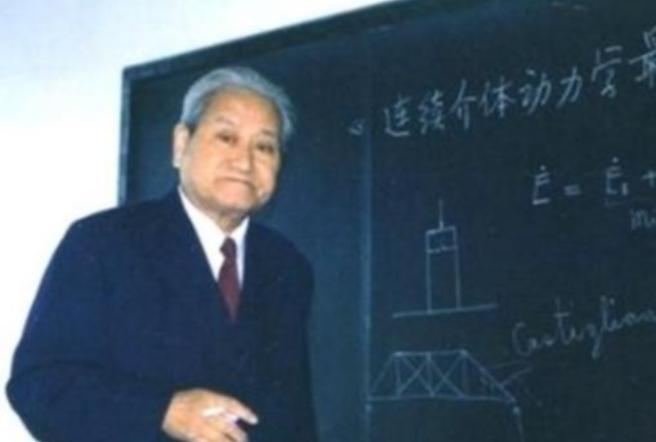

一位参与修建三峡大坝的老人曾透漏过,90%的人不知道,其实在三峡大坝修建初期,我国著名水利专家黄万里先生,曾对修建三峡大坝持反对意见。 1992年的一个夏日,国家重要的会议室里气氛凝重,犹如暴风雨前的天空。 围坐在长桌两旁的专家和官员各抒己见,唇枪舌剑。桌上堆满了厚厚的文件,每一份都记录着关于三峡工程的计划、数据和可能的未来。 讨论已经持续了整整一天,支持与反对的声音彼此交锋,却依旧没有达成统一。 就在这时,一个清瘦的身影缓缓站起,他苍老的脸上满是深思的皱纹,但目光如炬。这位老人是黄万里,清华大学的教授,被誉为中国最有远见的水利专家之一。 “三峡工程会带来深远的影响,但我们是否真的准备好了去面对它带来的代价?”黄万里的声音并不大,却在房间里掀起波澜。 他不是第一次表达反对意见,但这一次,他的话似乎更为沉重。 黄万里指出,三峡大坝蓄水后可能引发生态环境的恶化,例如鱼类资源锐减、湿地面积缩小,同时地质结构的变化也可能增加滑坡和地震的风险。 更令人担忧的是,大坝这样的庞然大物,在战争中会成为最致命的目标,一旦被摧毁,后果不堪设想。 他的发言让会议室内陷入短暂的寂静,但很快年轻的技术专家站起来反驳:“黄教授,您的担忧是否有些过于保守了?经过多年的论证,我们的方案已经充分考虑了这些问题。三峡大坝不仅能防洪,还能发电和改善航运,它是改变长江命运的一次伟大尝试!” 黄万里并未立即回应,而是站在那里,冷静地看着对方。 他明白自己的意见并不会轻易被接受。在那个强调发展和进步的年代,大多数人都相信三峡大坝是一个国家崛起的象征,而不是一场豪赌。 然而黄万里深知科学的意义不在于迎合,而在于提出可能的风险和解决方案。他轻轻叹了口气,坐回座位,心里清楚,这场争论不会有胜者。 1994年,三峡工程正式开工。 那天黄万里站在长江边,看着工地上来来往往的工程车辆和忙碌的工人,他的心情复杂得难以言表。 作为一名科学家,他无法不为这样庞大的工程而感到震撼,也为国家的技术进步感到自豪,但同时,他内心深处依旧隐隐作痛。 长江是中国的母亲河,而三峡则是她最壮美的一段。 他知道从此以后,这片江水的奔腾不息将被钢筋混凝土所束缚,或许几十年后,历史会证明他是错的,但他更害怕的是,历史最终会证明他是对的。 工程开始后,黄万里渐渐淡出了公众的视野,他的学生偶尔会在清华大学的校园里看到他,依旧每天按时上课、批改作业,似乎没有受到争论的影响。 但只有他自己知道,那些没有被采纳的意见,那些他未尽的责任,始终像重石一般压在他的心头。 有时候,他会独自站在地图前,注视着长江的蜿蜒流向,久久不语。 2001年8月27日,黄万里在北京去世。 那一年他已经90岁高龄,他离世的消息并未掀起太大的波澜,因为三峡工程的建设正在如火如荼地进行,几乎没有人再去关注那个曾经对它持反对意见的老人。 但在那些对水利和生态怀抱敬畏的人心中,黄万里始终是个不容忽视的名字。 2009年,三峡大坝全面完工并投入使用,长江的流水被拦截成一个巨大的水库,发电量创下了全球纪录,全国数以亿计的人因此受益。 可与此同时,黄万里曾经提出的部分担忧也开始显现,蓄水后,长江中上游的生态系统发生了显著变化,某些鱼类的数量锐减,湿地萎缩,生物多样性受到了冲击。 地质方面,虽然工程团队已经采取了许多措施,但水位的急剧变化依旧引发了小规模的滑坡和地震。尽管这些问题都在可控范围内,但它们的出现让许多人重新想起了那个老教授的警告。 几年后,一名年轻的研究生在图书馆的一角发现了黄万里的一本旧书,书中详细记录了他对三峡工程的研究和担忧。 这个年轻人读着读着,仿佛能看到那个会议室里据理力争的老人,他被深深打动,心中暗暗发誓,未来一定要将科学家的理性与决策者的行动结合起来,让大自然的规律与人类的创造力相互协调。 三峡工程无疑是人类水利史上的一座里程碑,它改变了长江,也改变了周边数千万人的生活。 无论是它带来的经济效益,还是它暴露出的环境问题,都在提醒着人们,黄万里这样的声音是多么重要。 科学不是为了否定,而是为了让选择更加明智,黄万里的故事,也并不仅仅是关于一个人的坚持,而是关于人类在面对自然时的谦卑与反思。 长江依旧奔流不息,大坝矗立在江水中,像是一块巨大的石碑,刻录着人类的智慧与野心。 而在无数的江河湖泊旁,更多的科学家依旧在仰望星空,俯身研究。 他们或许也会像黄万里一样,用自己的知识,为未来留下些什么。