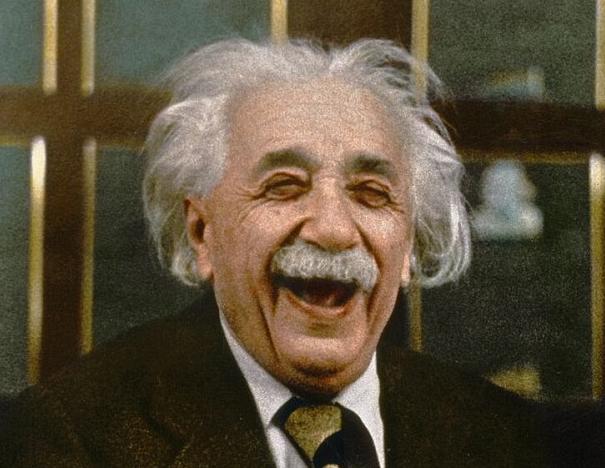

1922年,蔡元培出1000大洋邀请爱因斯坦到北大演讲,爱因斯坦嫌出场费少,说,“1000美金的话可以考虑。” 为此,蔡元培到处拉赞助,好不容易凑够了钱,意想不到的事却发生了。 1922年,蔡元培忙得不可开交,他不仅要操心北京大学日常事务,还要筹划一件关乎中国学界未来的大事——邀请当时世界闻名的物理学家阿尔伯特·爱因斯坦来华讲学。 爱因斯坦以提出相对论闻名,他的思想震撼了全世界的科学界,蔡元培深信,这样一次访问将为中国学术注入前所未有的活力。 经过一番努力,蔡元培通过多方联系,终于与爱因斯坦取得了沟通。 爱因斯坦当时正计划到日本讲学,顺访中国的安排显得合情合理,蔡元培在信中热情洋溢地阐述了北京大学的办学理念,并向爱因斯坦保证,若能成行,他将在北京受到最高规格的接待。 但当爱因斯坦提出讲学酬金的要求时,问题出现了,爱因斯坦开口要1000美元,而蔡元培初步筹备的资金只有1000银元,二者之间的差距让人犯难。 为此蔡元培不得不开始奔走,他一边向政府申请拨款,一边向社会名流和商界募资,甚至向大学内部多次动员。 他在京城的街巷间穿梭,不厌其烦地拜访那些有可能提供资助的人,然而这一过程并不顺利。 北大的经费原本就十分紧张,加之当时中国国内局势动荡,外界对支持学术活动的热情有限,蔡元培几次被婉拒,但他始终没有放弃。 他以北大的未来作为筹码,讲述邀请爱因斯坦的重要性。他的真诚和毅力终于打动了一些人,好不容易,蔡元培终于凑足了1000美元,他心中的石头总算落了地。 可就在他准备正式向爱因斯坦发出邀请的同时,意想不到的情况却发生了。 爱因斯坦抵达日本后,在东京和京都等地展开了密集的讲学活动,他对中国的访问计划原本安排在日本之行的尾声。 但由于信息沟通不畅,爱因斯坦在日本等待了五个星期,却迟迟没有收到来自北京的进一步确认。 与此同时,有传闻传到了他的耳中,说北京大学资金紧张,可能无法支付其讲学酬金。 更糟糕的是,一位名叫斐司德的德国医生,在上海主动与爱因斯坦接洽时,提出了一份与最初商议完全不同的报酬条件。 爱因斯坦对此感到困惑甚至有些愤怒,他开始怀疑中方的诚意。 爱因斯坦在信中写道,他对中国学界的邀请表示感谢,但对于突如其来的变数和缺乏协调感到遗憾。 就在这个节骨眼上,爱因斯坦做出了一个让人遗憾的决定,他取消了访问中国的计划,并向外界说明是因为条件未达成一致。 蔡元培得知消息后如同晴天霹雳,他不仅为这次失败的邀请感到痛惜,更担心这一事件会影响北大乃至整个中国学术界在国际上的声誉。 得知这一消息的那晚,蔡元培几乎彻夜未眠,脑海中反复思考着是否还有补救的办法。 他立即试图与爱因斯坦再次沟通,但此时爱因斯坦已经对这一切失去了兴趣,他的行程安排满满,下一站是回到欧洲继续他的学术研究。蔡元培意识到,这件事已经无法挽回了。 然而这一事件并未就此结束,虽然爱因斯坦最终未能成行,但他的名声和思想早已在中国学界引起了巨大反响。 许多学者因为这次邀请事件开始深入研究相对论,北京大学也由此开设了相关课程。 物理学在中国高校中的地位逐渐提升,这次虽未实现的访问,反而在某种程度上起到了意料之外的推动作用。 蔡元培并没有因此灰心丧气,他意识到提升中国学术的国际竞争力,不仅仅需要邀请外国学者来华,更需要培养本土学术力量。 他开始更加重视科学研究在大学中的地位,大力支持物理、化学等学科的建设,并引入更多国外学术资源。 他相信,中国终有一天能够培养出与爱因斯坦齐名的科学家。 而在另一方面,爱因斯坦对于中国的兴趣也并未完全消失,几年后他通过其他途径与中国学界保持了联系,还对中国社会改革和教育发展表达了支持。 他曾在信中提到,中国是一个有着深厚文化底蕴的国家,他期待中国学者能够在未来的科学研究中大放异彩。 虽然未能亲自踏上中国的土地,但他的思想却通过各种形式传播到了中国,为一代又一代学者带来了启发。

相知

爱因斯坦是犹太人

用户10xxx59 回复 12-13 09:15

这是沟通出了问题,人家等了五个星期了还要怎么样?你是见美必反遇犹必反?