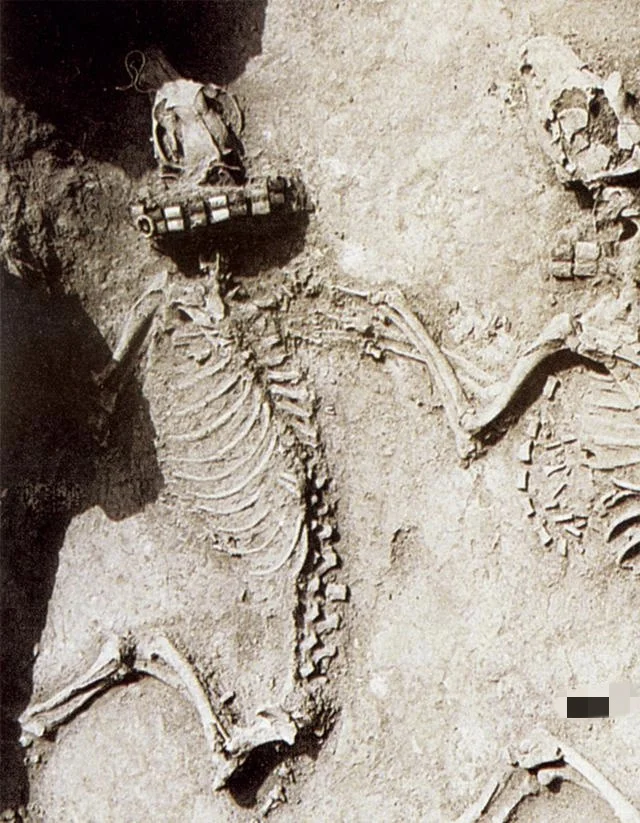

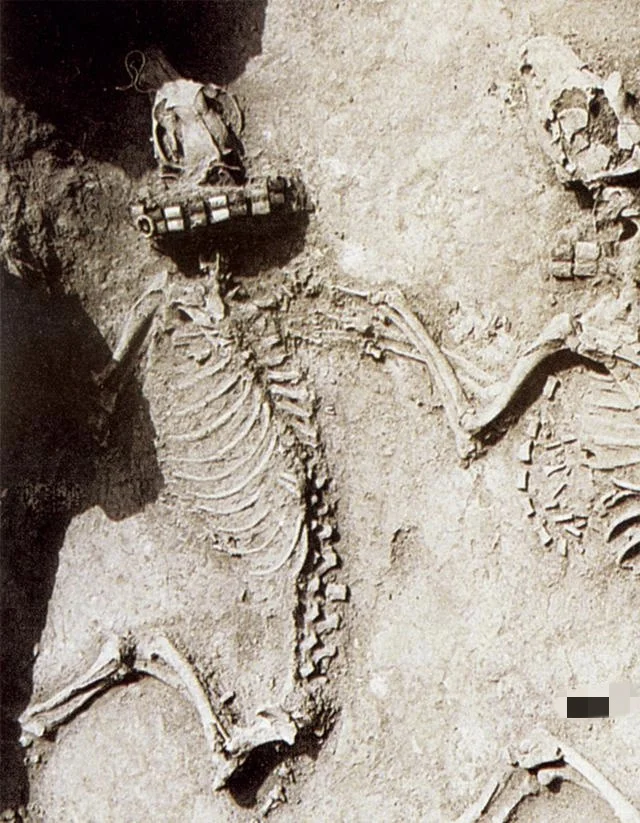

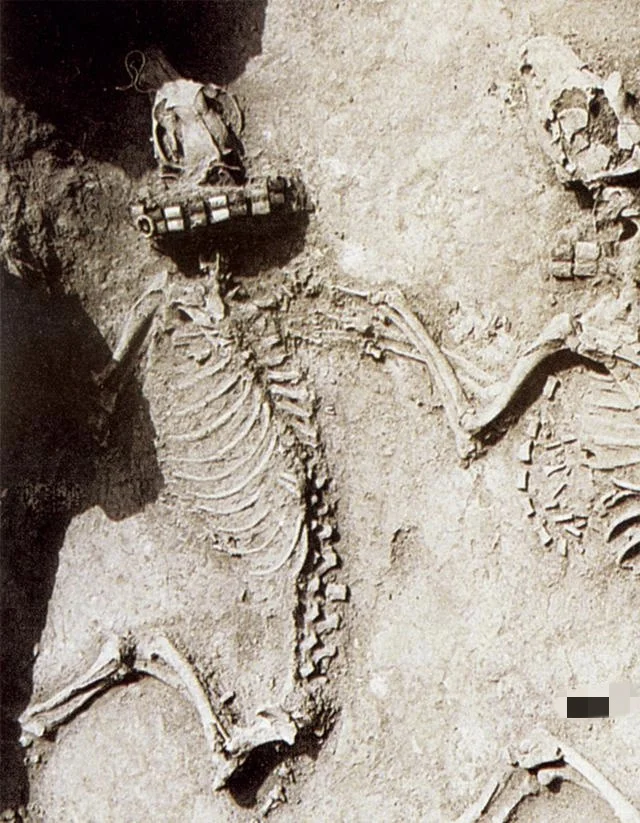

P2-3,中山王厝墓殉葬坑出土的狗骨架

P4-6,金银狗项圈 两件,均长38.26厘米

战国时期,中山国有著名的猎犬——北犬,在王厝墓杂殉坑出土了两具狗骨架。

两件金银项圈是在殉葬坑中两具狗骨架的颈部发现的。两只狗的年龄大约七岁,均为雄性。从骨架大小和形态来看,属于善于奔跑的细犬类。

战国中山国盛行田猎,出产的猎狗“北犬”在当时十分著名。据汉代燕人韩婴所作《韩诗外传》记载,战国时“北蕃中山之君,有北犬晨凫”,为魏文侯所喜爱。魏公子击封于中山后,曾访求这两种特产,献与文侯。

在战国中山王厝墓殉葬坑中,两具狗骨架四肢向前,头向南并排躺卧。由骨架推测,两只猎犬体积庞大,身长约90cm(不包括尾长),高约63cm。

狗在人类社会中的地位非常重要。狩猎、看家、食用、祭祀和随葬,都少不了狗。先秦文献《礼记·少仪》篇,把狗粗略分为三类:“一曰守犬,守御田宅舍也;二曰田犬,田猎所用也;三曰食犬,充庖厨庶羞也。”

早在大汶口文化时期,墓葬殉狗开始流行,许多龙山文化遗址墓地都有专门的殉狗坑。殷商时期,殉狗现象非常普遍,一直到周朝,墓葬殉狗的习俗还被保留,洛阳东周王城“天子驾六”遗址车马坑中,就曾发掘出几只狩猎犬的完整遗骸。当时的人们认为,狗是通灵性的动物,能宁四方、正方位,除了陪伴墓主,还能把守“黄泉”路入口或阴阳两界通道,有守卫墓主之功能,所以墓葬殉狗习俗才会广为流行。

所有犬中,应数用于田猎的猎犬最为威风。它们伴随主人捕捉猎物,帮助主人获取食物。对于人类而言,猎犬的价值似乎最大。春秋战国之际,由于狩猎之风盛行,猎犬获得了一展身手的极大空间。《吕氏春秋》记载一个故事,说的是齐国有个喜欢打猎的人,整天打猎却收获不大,总感觉在家人和朋友面前抬不起头。想来想去,他发现自己打不到猎物的原因是狗不好,便琢磨着弄到一条好狗。于是,他不再沉迷狩猎,把主要精力用于农业生产。农作物丰收后家里富了,就有钱来买好狗,有了好狗也就能多打野兽。可见一只能争善战的猎狗身价之不菲。

金银项圈,以狭长的长方形金片、银片卷成扁管状,外面正中有一凹沟将管平分为两部分,内层中间有合缝,四角作细孔用以连缀。金银两种管相间穿在革带上,外侧中间缀一铜环可结带。其中一件项圈由九枚金管和九枚银管穿成,银管共重63.3克,金管共重109.2克;另一件项圈由八枚金管和八枚银管穿成,银管共重65.1克,金管共重93克。两只项圈,堪称史上最豪华狗项圈。