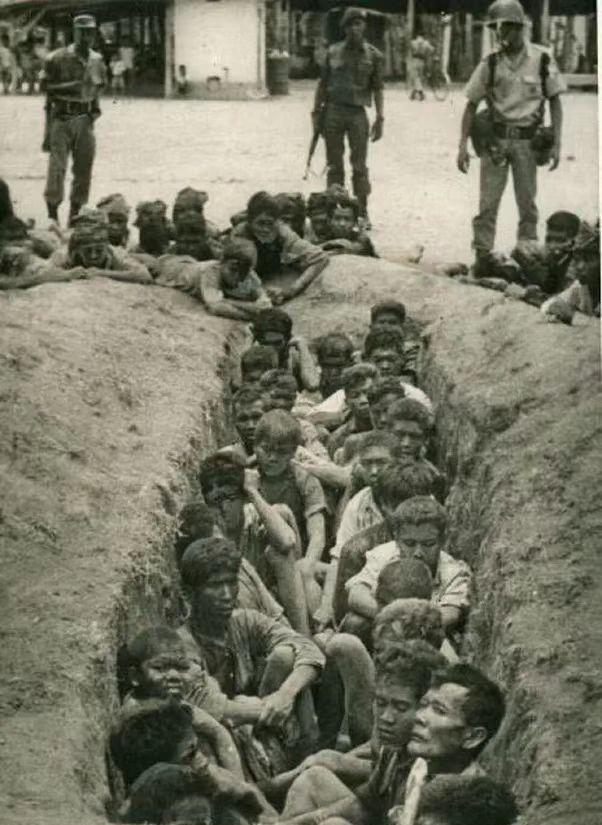

1965 年,印尼发生大屠杀。人们整整齐齐地排成两行,坐在土坑里,马上就要被一个一个地杀掉。 1965年的印尼,是一个处于剧烈动荡和变革之中的国家。这个年轻的共和国自1945年从荷兰殖民统治中独立后,始终面临着经济困境、社会矛盾和政治斗争的夹击。 时任总统苏加诺(Sukarno)努力在国内各派势力之间维持平衡,试图通过“指导民主”政策调和军方、印尼共产党(PKI)和伊斯兰势力的冲突。这种平衡脆弱不堪。 1965年9月30日夜间,一场突如其来的政变彻底打破了这种脆弱的平衡。一群自称“9·30运动”的军官绑架并杀害了包括印尼军队高层在内的六名将领,并试图控制政府权力。 随后,这场政变被迅速平息,苏哈托将军领导的军方迅速掌控局势,并将矛头指向印尼共产党。这场政变不仅仅是军方与共产党之间的较量,还成为了苏哈托政权利用民众情绪,发起针对印尼华人血腥迫害的导火索。 在印尼历史上,华人群体一直扮演着重要的经济角色。他们以勤劳和智慧闻名,通过经商积累了相当的财富。 这种经济上的成功使得华人成为印尼社会中容易被仇视的“替罪羊”。尤其是在社会矛盾尖锐的1960年代,华人被指控“贪婪”、“勾结外敌”和“共产党支持者”。这种仇恨情绪在苏哈托政权的宣传操控下达到了顶点。 政变失败后,苏哈托将军利用媒体大肆宣传“共产党威胁论”,并将华人与共产党强行捆绑在一起。全国上下迅速掀起了一场反共和反华的狂潮。华人被描绘成社会毒瘤,被控“吸干了印尼人民的血”,民众被煽动起来,华人成为被“清理”的目标。 屠杀的高潮出现在偏远的乡村和农田中。那些被怀疑与共产党有关或身份为华人的人被军队和暴民大规模逮捕,他们被驱赶至荒野或田地边的土坑旁。一些人试图解释自己的无辜,但等待他们的只有嘲笑和殴打。 在苏门答腊岛的一片荒野上,数百名华人被迫排成两列,跪在一条狭长的土坑边。周围的士兵手持步枪,冷漠地注视着这些恐惧的人群。阳光刺眼,空气中弥漫着汗水和血腥的气味。人们的衣服被长时间的押解弄得破烂不堪,许多人脚上流着血,跪下时发出轻微的呻吟声。 随着士兵们一声令下,第一排人被押到土坑边,枪声开始响起。每一声枪响后,土坑中就多了一具尸体。站在后排的人目睹这一切,却无能为力,他们只能抱紧自己的亲人,等待轮到自己。 面对这样的暴力,许多华人不得不逃离家园。有人夜晚躲进密林,有人藏匿于寺庙和教堂中。在爪哇岛的一座小村庄,一位华人妇女在得知暴徒即将来袭时,匆匆带着两个孩子逃进了附近的森林。 不仅是普通暴徒,军队的“清洗行动”也在各地进行。很多试图逃亡的华人家庭被军队追捕,在途中被抓回。华人被当作“共产主义的同谋”,关押在临时搭建的监狱中。监狱中,数百人挤在一间潮湿、空气污浊的小房间里,没有食物和饮用水,只有等待他们的酷刑和死亡。 曾经繁荣的华人社区,随着大屠杀的蔓延,完全变成了废墟。在爪哇岛上的一个沿海城市,一条曾经熙熙攘攘的华人商业街,如今满目疮痍。商店的门窗破碎,街道上散落着残破的货物和烧焦的家具,空气中弥漫着一股浓烈的焦糊味。 街道中央,一个倒塌的牌坊上还能隐约看到“中华街”几个烧黑的字迹。这条街上曾有上百家商铺和几百户居民,如今却空无一人。幸存者要么已逃往外地,要么死于屠杀,要么被迫隐匿身份,消失在人群中。 这场针对华人的大屠杀不仅深刻改变了印尼华人群体的命运,也为印尼的政治格局划下了残酷的一笔。苏哈托在清洗共产党和镇压华人的过程中,成功巩固了自己的统治地位,于1967年正式成为印尼总统,建立了长达32年的“新秩序”政权。他的统治也被鲜血染红,成为世界历史上的一段黑暗篇章。 对于大屠杀本身,苏哈托政权长期封锁相关信息。直到他1998年下台后,真相才逐渐浮出水面。随着越来越多幸存者和历史学家的发声,这段被掩盖的历史终于引起国际社会的关注。 纪录片、研究报告和幸存者的自述相继发表,使这段历史得以被世人铭记。尽管印尼政府成立了“真相与和解委员会”,调查进展却屡遭政治因素阻挠,许多屠杀的细节仍然扑朔迷离。 在这段历史中,中国政府的选择也引发了争议。许多人不解,为什么中国在面对30万华人被屠杀时未采取更直接的行动。 一方面,1960年代的中国正处于文革初期,国内政治动荡和资源紧张使得政府缺乏直接干预的能力;另一方面,国际形势复杂,出兵干涉印尼内政可能引发更大的国际冲突,导致更多的无辜者受害。 今天,1965年的印尼大屠杀已成为警示人类的历史教训。它提醒我们,民族仇恨和政治野心可能酿成无法挽回的悲剧;而铭记历史,正视错误,则是防止类似惨剧重演的唯一途径。