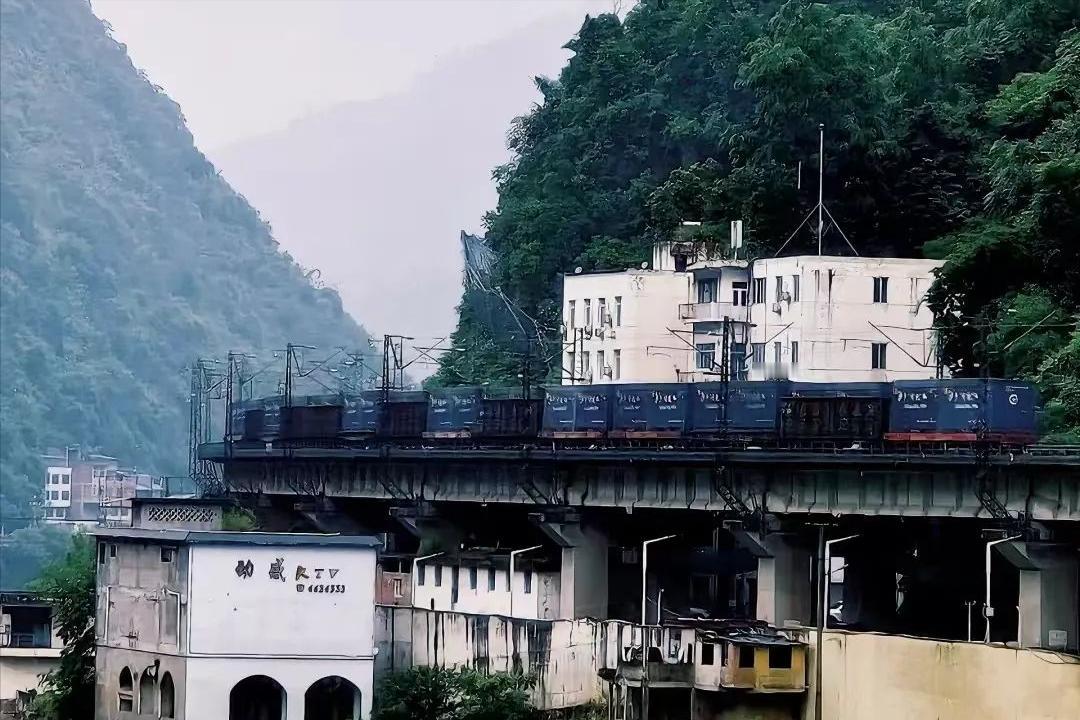

站在盐津县城的街头,抬头是垂直生长的楼宇切割出的细长天空,低头是悬崖边蜿蜒的茶马古道与现代公路的奇妙叠影。这座被网友戏称为"中国最一线城市"的狭长县城,最宽处不足300米,却因英国《卫报》一篇题为《云端上的折叠城市》的报道,意外成为Instagram旅行达人定位打卡的新坐标。 当无人机镜头穿透云雾,呈现出建筑群如钢琴琴键般错落镶嵌在峡谷峭壁间的魔幻画面,我们突然意识到:在全球化抹平差异的今天,那些固执保留着"不便利之美"的角落,正在成为世界旅行版图上最珍贵的拼图。 在横断山脉北麓的关河峡谷,盐津人用700年时间书写了一部立体的生存史诗。县城主干道下方30米处,埋藏着五层不同年代的道路遗址——从明代马帮蹄印到清代盐道车辙,从民国碎石路到当代隧道,地质博物馆般的层积结构中凝固着"中国最窄县城"的进化密码。 这种垂直维度的空间叙事,让挪威奥斯陆大学建筑系教授埃里克·尼尔森惊叹:“盐津是活着的《清明上河图》,每个转角都在演绎空间与生命的二重奏。” 当地83岁的茶馆主人张德昌,每天清晨都会用铜壶煮开取自山腰"龙吐水"泉眼的泉水。"以前马帮歇脚时要数着骡马数付茶钱,现在年轻人举着自拍杆问Wi-Fi密码。“他的紫砂茶碗里,盛着传统与现代交融的具象化瞬间。 这种原真性的生活场景,恰恰契合了国际旅行者追求的"非剧场化体验”——在Airbnb推出的"盐津人家"民宿项目中,87%的欧美住客特别标注希望参与制作烟熏腊肉或学习打制铁器的原始工艺。 盐津在TikTok上爆红的48小时奇迹,隐藏着数字时代注意力经济的黄金公式。 那个获得230万次播放的经典镜头:无人机从云雾中俯冲,穿过横跨关河的彩虹桥,掠过贴着崖壁生长的吊脚楼群,最终定格在背着竹篓穿过1.8米宽"一线天"巷道的彝族老妪身上——这个15秒视频完美封装了"魔幻现实"的视觉冲击力。 纽约大学文化传播学者玛丽娜·陈分析:“这种浓缩了戏剧张力的空间叙事,本质上是在贩卖’不可复制性’,而算法永远在渴求稀缺的内容基因。” 小众旅游地的全球化突围,正在改写"中心-边缘"的传统文旅格局。 根据联合国世界旅游组织(UNWTO)最新报告,2023年选择"非传统目的地"的游客同比增长41%,其中73%表示"希望在社交平台展示独特地理标识"。 盐津文旅局的数据印证了这种趋势:今年五一期间,外籍游客占比从0.3%跃升至12%,带动的非遗工坊订单量激增5倍。这种转变揭示了一个颠覆性事实——在注意力经济时代,"边缘"可能正在成为新的中心。 当德国旅行博主马克斯在吊脚楼阳台直播时,镜头意外捕捉到山涧中漂浮的塑料袋,这个画面引发了海外粉丝关于"开发与保护"的激烈争论。 这场风波催生了盐津的"生态信用账户"制度:游客通过参与垃圾清理、古建维护等行动积累积分,可兑换特色体验项目。这种"负责任的旅行"模式,使当地在旅游收入增长180%的情况下,环境压力指数仅上升9.7%。 在距县城8公里的豆沙关古镇,返乡青年李婷将祖传的夯土房改造成"地质图书馆民宿"。墙体内嵌的岩层剖面成为天然展柜,陈列着从震旦纪角石到第四纪冰川擦痕的标本。"我们要让每块石头自己讲故事。" 这种将地理禀赋转化为知识经济的实践,正在创造新的价值维度。正如世界旅游城市联合会专家委员会主任魏小安所言:“小众旅游地的可持续发展,本质是寻找差异性的现代性表达。” 夜幕降临时,盐津的千户灯火在峡谷中连缀成金色的基因链,悬崖影院正在放映《消失的地平线》。 当英国背包客艾米丽在游客留言墙上写下"这里让我相信,世界上真的存在地图之外的应许之地",她或许没有意识到,这座峡谷之城正在重塑我们对"边缘"的认知——那些曾被现代化进程暂时遮蔽的地理褶皱,正以文化多样性的名义,重新回到世界舞台的聚光灯下。 当全球游客带着盐津的竹编灯罩返回纽约公寓或巴黎咖啡馆,他们带回的不仅是旅行纪念品,更是一块保持人类文明光谱完整性的重要拼图。