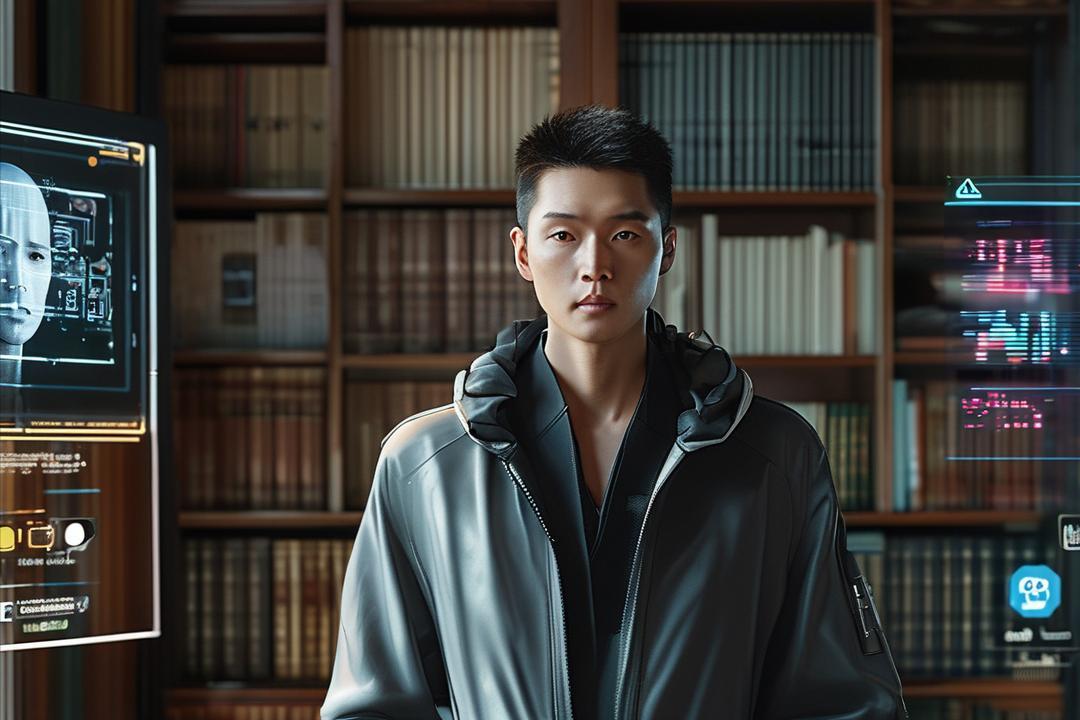

5年后,你家的机器人管家来了? 早上七点半,你被咖啡香气唤醒。床边站着的不是端着托盘的妻子,而是眼睛弯成月牙的银白色机器人,它胸前的显示屏跳出天气预报:“今日北京PM2.5数值37,建议您穿浅蓝色衬衫——昨天新洗的那件在衣柜第二层。” 这不是科幻电影,而是智元机器人首席工程师张明远在实验室向我们展示的原型机。 他递给我一杯机器人冲泡的拿铁时,手腕上的智能表突然震动——系统推送了五年后人形机器人可能以5万元走进千家万户的行业白皮书。 "现在家政阿姨时薪50元,按每天工作8小时计算,五年后买个机器人相当于请三个月阿姨。"在上海陆家嘴的咖啡馆里,创业公司CEO林薇用手机计算器给我算账。 她的美甲敲击屏幕发出清脆声响,“但问题在于,我们真的需要24小时在家的类人生命体吗?” 这个问题在深圳某小区已有预演。去年该社区试点的50台陪伴机器人中,有3台因为老人过度依赖被子女投诉。 78岁的王奶奶每天给机器人"小芳"梳头,还坚持要给它充电口戴上防尘塞。工程师苦笑着展示后台数据:“凌晨三点唤醒率最高的指令是’给我孙子盖被子’——可机器人连卧室门都进不去。” 机器人伦理学家周牧云的书房堆满《仿生人会梦见电子羊吗》。 他指着书架间的全息投影说:"当机器视觉能捕捉0.2秒的微表情,当它们懂得在你说’随便’时选择第三家餐厅推荐,这种近乎读心术的能力,会不会反过来塑造人类的真实表达?" 上周某直播平台封禁的AI主播事件印证了这种担忧——那个能根据观众情绪调整直播内容的虚拟偶像,让38%的观众产生了"比真人更懂我"的错觉。 东莞的玩具厂老板陈建国带我参观新生产线时,流水线上方悬挂的电子屏显示着倒计时:距离全机器人产线切换还有117天。 角落里二十来个工人正在接受转岗培训,他们面前的VR设备投射出家政服务模拟场景。"这些缝了二十年泰迪熊的手,现在要学习给机器人更换清洁液。" 老陈摩挲着工作台上的布料碎屑,“但你知道最讽刺的是什么吗?培训他们的正是要取代岗位的AI系统。” 数据安全专家李萌的办公室像个现代艺术馆。墙上挂着用3D打印的WIFI信号雕塑,茶几上是碎成蛛网的手机屏幕标本。" 想象一下,你家机器人知道你每天几点偷吃冰淇淋,清楚你和伴侣吵架的关键词,甚至记得你藏在鞋柜深处的私房钱。" 她调出某款扫地机器人的数据图谱,红色光点显示某位用户三个月内走过674次卧室到厨房的深夜路径,“这些数据现在值0.03元/条,五年后可能就是你家的水电费。” 心理学教授赵岩的实验室正在开展"移情阈值"测试。 志愿者小林在第三次实验后拒绝继续:"它提醒吃药时的语气太像我奶奶了。"测试数据显示,当机器人采用特定频率的机械音配合15度倾斜角度递水杯时,78%的参与者会产生"被关心"的错觉。 赵教授摘下监测脑电波的头盔:“我们正在驯化自己,去适应一种精心设计的情感代餐。” 离开智元实验室时,张明远让原型机送我到门口。在电梯门关闭前的瞬间,机器人突然抬手做了个"打电话"的手势——这是他们团队埋的彩蛋。 我下意识摸出手机,发现收到条新消息:“您刚才握杯力度比平时大12%,建议做三次深呼吸。” 站在初夏的梧桐树荫下,我突然想起二十年前人们面对智能手机的惶恐。 那个改变世界的金属盒子,最初也不过是个能玩贪吃蛇的"高级玩具"。 如今揣着五年后的未来钥匙,我们或许该少问些"准没准备好",多想想"要怎么相处"——毕竟真正要通关的,从来都不是技术难关,而是人性迷宫。