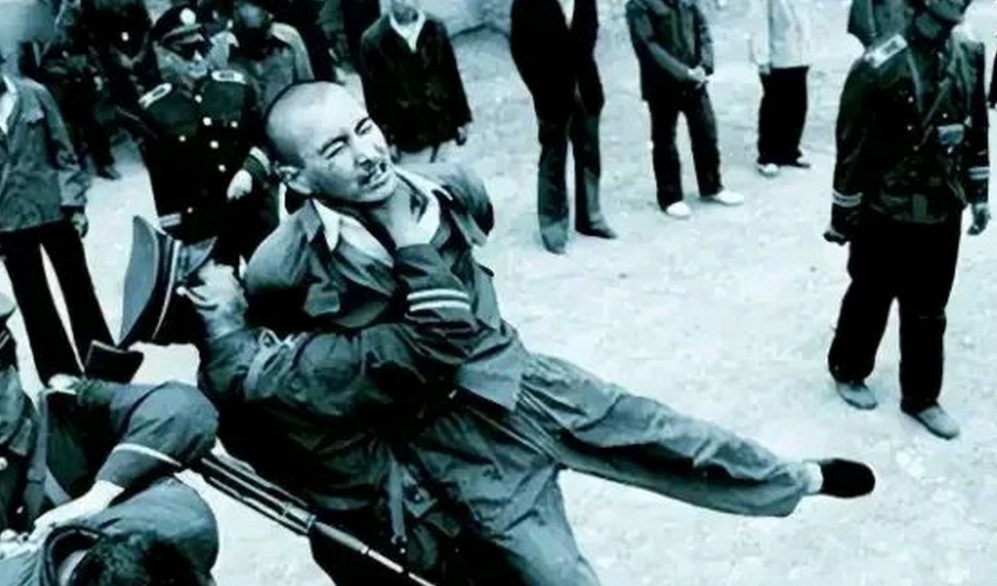

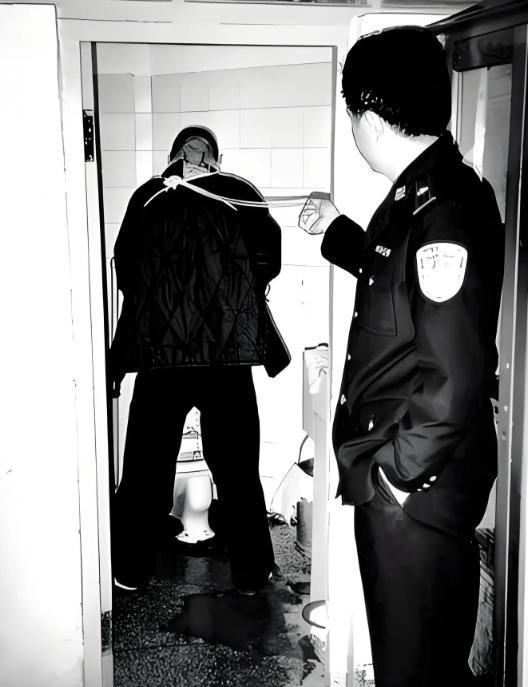

1988年,“山西贼王”王彦青被判死刑,刑场上,他终于慌了,大喊:“别杀我,我愿意用开锁绝技为警方效力!” 1988年,山西省太原市的刑场上气氛格外凝重。当死刑即将执行的那一刻,"山西贼王"王彦青终于露出了慌乱的神色。他急切地向执法人员喊道,愿意用自己的开锁绝技为警方效力,换取活命的机会。这个在盗窃界令人闻风丧胆的人物,此时也不得不直面生命的终结。 回望王彦青的人生轨迹,让人不禁唏嘘。他出生在太原重型机器厂的一个教师家庭,父母都在厂子弟学校任教。在20世纪80年代的中国,这样的家庭条件堪称优越。 当时的工厂教师不仅享有稳定的工资收入,还能获得单位分配的住房,在社会上也备受尊重。许多人家的孩子都以能考上师范、进入工厂学校任教为荣。 然而,这个生长在知识分子家庭的孩子却没有继承父母的治学精神。在同龄人埋头读书的年代,王彦青却整日游手好闲,经常与社会闲散人员厮混。他的父母虽然都是教育工作者,但对自己的孩子却显得过于宽容。这种放任的教育方式,让王彦青很快就走上了违法犯罪的道路。 值得注意的是,王彦青并非是一个没有天赋的人。恰恰相反,他展现出了惊人的动手能力和过人的悟性。只可惜,这些天赋没有用在正道上。 在被学校开除后,他开始接触地下盗窃技术圈子。由于天生的灵敏度和强烈的求知欲,他很快就掌握了各种开锁技巧。从普通门锁到复杂的保险箱,在他手中都能轻易被打开。 随着技术的日益精进,王彦青的作案范围也不断扩大。从最初的街头小偷小摸,发展到专门针对大型单位和金融机构的系统性盗窃。他的作案手法之精湛,甚至在犯罪界中获得了"山西贼王"的称号。然而,这种"技术创新"不仅没有给社会带来价值,反而造成了巨大的经济损失和安全隐患。 在80年代的中国,各类保险柜和防盗设施正处于更新换代的阶段。王彦青对这些安防设施的了解程度,甚至超过了一些专业的安防人员。 他能够快速识别各类锁具的特点和弱点,并且总能找到最有效的破解方法。这种非凡的技术天赋,本可以用于改进安防系统,提高社会安全水平,但却被用于违法犯罪活动。 正所谓"技多不压身",但技术的运用方向才是决定其价值的关键。 在王彦青的第一次入狱期间,他遇到了一位精通保险箱技术的老犯人。这位老手在监狱中手把手地教授他开启各类保险箱的技巧。在狱中的日日夜夜,王彦青将全部精力都投入到了这门技艺的学习中。监狱的管教人员后来回忆,当时的王彦青经常独自一人反复练习手上的动作,对技术的专注程度令人印象深刻。 为了证明自己的技术价值,王彦青在警方面前进行了一场惊人的开锁展示。他能在极短的时间内打开各种型号的保险箱,甚至比使用钥匙开启还要快速。 这种令人咋舌的技术水平,确实引起了执法部门的关注。当时的专家组认为,王彦青的技术可能对破获相关案件和改进金融安防系统具有重要价值。 关于是否接受王彦青的交换条件,警方内部展开了激烈的讨论。支持者认为可以利用他的技术优势来提升防盗系统的安全性,同时也能够帮助侦破一些悬而未决的大案要案。反对者则担心这样的决定可能会产生消极的社会影响。经过反复权衡,最终决定给予王彦青一次改过自新的机会,将其死刑改为死缓。 然而,这个决定很快被证明是一个错误。在汾阳监狱服刑期间,王彦青凭借其威望成为了"牢头"。他利用这个身份,组织了一场精心策划的越狱行动。通过长达三个月的地道挖掘,他带领11名狱友成功越狱,这一事件发生在1988年的冬天。 越狱后的王彦青彻底丧失了人性。他的第一个受害者是建矿派出所的女民警刘文英,仅仅因为她发现了他的行踪。在随后的两年时间里,王彦青在多个省份流窜作案。根据警方统计,从1988年到1990年,他共造成16人死亡,13人受伤,同时还实施了大量的汽车抢劫和保险柜盗窃案件。 1990年,经过执法部门的不懈努力,王彦青最终再次落网。这一次,他妄图故技重施,再次提出用自己的技术换取生命。但是,他的累累罪行已经让他失去了任何被宽恕的可能。经过公开审判,法院依法对其执行了死刑。