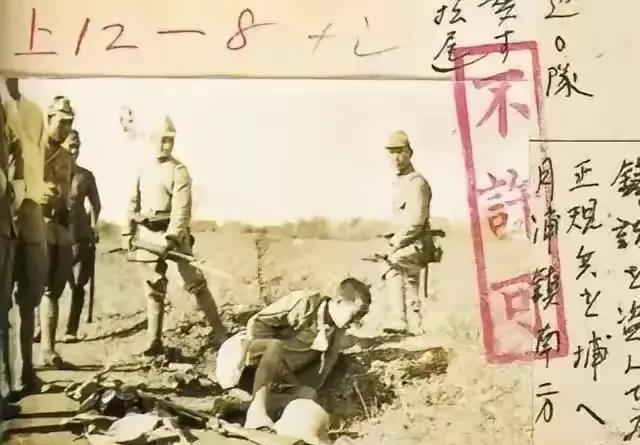

1944年,侦查员文国才被捕,不料,日军翻译官却对他低语:"别暴露!"没几天,牢房里的一个盐贩子,竟也想帮他越狱,这是为何呢? 1944年的华北战场,硝烟弥漫。日军正在华北地区展开最后的疯狂,妄图通过加强搜捕力度来打击我党的地下工作网络。这张遍布敌后的情报网,成为了牵制日军的一张无形之网。在这片战火纷飞的土地上,每一个地下工作者都在用生命织就这张情报网络。 从战场到隐秘战线,文国才的转变源于一场战斗。1939年参军入伍的他,原本是个冲锋在前的八路军战士。然而一次重伤改变了他的人生轨迹,虽然保住了性命,却再也无法回到战场。但文国才并未就此离开抗日队伍,而是选择了另一种战斗方式。他成为了一名侦查员,用饭店老板的身份作为掩护,在敌后默默收集情报。 相比正面战场,情报工作的危险更加隐蔽。每一次接头、每一次传递情报都可能是致命的。安徽周家屯,这个位于华北与华东交界处的小镇,因其特殊的地理位置成为了重要的情报中转站。日军也深知这一点,在此地布下了重重暗哨。 1944年的那个特殊日子,文国才按照约定来到周家屯的一家书店接头。这家书店表面上经营着普通的文具买卖,实际上却是一个重要的情报交接点。当书店老板说出接头暗号时,文国才刚要回应,突然从店内冲出一群荷枪实弹的日本兵。原来,这个据点已经暴露,日军早已在此设下了陷阱。 在日军的审讯室里,文国才面临着生与死的考验。他始终坚持自己只是一个来讨债的饭店老板,即便面对严刑拷打也不改其词。在场的除了日本士兵,还有一名中国籍的翻译官。这名翻译官表面上对日军唯命是从,实则在适当的时机向文国才传递了一个重要信息:"别暴露"。 这短短的两个字,不仅让文国才看到了生的希望,更让他明白在这条隐秘战线上,战友的身影无处不在。翻译官在向日军传译时,巧妙地改变了一些细节,让文国才的说辞显得更加可信。最终,日军决定将他关押在普通监狱,而不是直接处决。 就这样,一个看似普通的讨债人,在生死存亡之际,遇到了一个貌似汉奸的救命恩人。这个故事,充分展现了抗日战争时期地下工作者们的智慧与勇气,也见证了隐秘战线上那些不为人知的互助与牺牲。他们用自己的方式,在黑暗中坚持着光明。 在普通监狱里,文国才遇到了一群看似平凡的狱友。其中有一位自称是盐贩子的囚犯格外引人注意,他经常主动与其他犯人交谈,了解每个人的情况。这位盐贩子表面上是因为私盐生意被抓,但他对监狱的环境却异常熟悉,对狱警的换班时间和巡逻路线都了如指掌。 随着时间推移,这位盐贩子开始暗中联络文国才和其他几名可靠的囚犯,商议越狱计划。他们发现监狱西侧围墙的根基较为松软,而且靠近一条人迹罕至的小路,是个适合挖掘地道的地方。但要在不惊动狱警的情况下挖掘地道,需要精心策划每一个细节。 越狱小组开始分工合作:有人负责观察狱警的巡逻规律,有人想办法弄来工具,还有人负责转移其他囚犯的注意力。他们利用监狱里的工作时间,将挖出的泥土装在衣服里,再趁着放风时间散布在操场的各个角落。为了掩人耳目,他们还特意在其他几个地方制造出松动的痕迹,以此混淆狱警的视线。 挖掘工作持续了半个多月,每天只能推进一点点。他们必须格外小心,既要防止地道塌陷,又要避免发出太大的声响。地道的宽度刚好容一个人匍匐前进,为了确保万无一失,他们还用从工场偷来的木板加固了顶部和侧壁。 终于在一个雨夜,越狱计划开始实施。暴雨不仅掩盖了他们的行动声音,泥泞的地面还会让追捕变得困难。囚犯们轮流从地道爬出,在雨幕的掩护下逃向不同方向。让文国才没想到的是,在预定的接应点上,他遇到了地下组织的同志,这才明白盐贩子其实也是我党的地下工作者。 抗战胜利后,文国才多方打听那位日军翻译官和盐贩子的下落。然而,由于地下工作的特殊性,许多战友之间甚至不知道彼此的真实姓名。这些隐秘战线上的勇士们,有的永远留在了黑暗中,有的则继续在新的战场上战斗。他们的故事,大多没有被历史记载,但他们的精神永远值得后人铭记。 这场惊险的越狱,不仅是一次成功的营救行动,更展现了地下工作网络的严密组织。从监狱里的盐贩子,到接应点的地下工作者,再到此前的日军翻译官,每一个环节都显示出我党地下工作的缜密性。这些默默无闻的英雄们,用自己的智慧和勇气,在敌后战场上演绎着一个个惊心动魄的传奇故事。