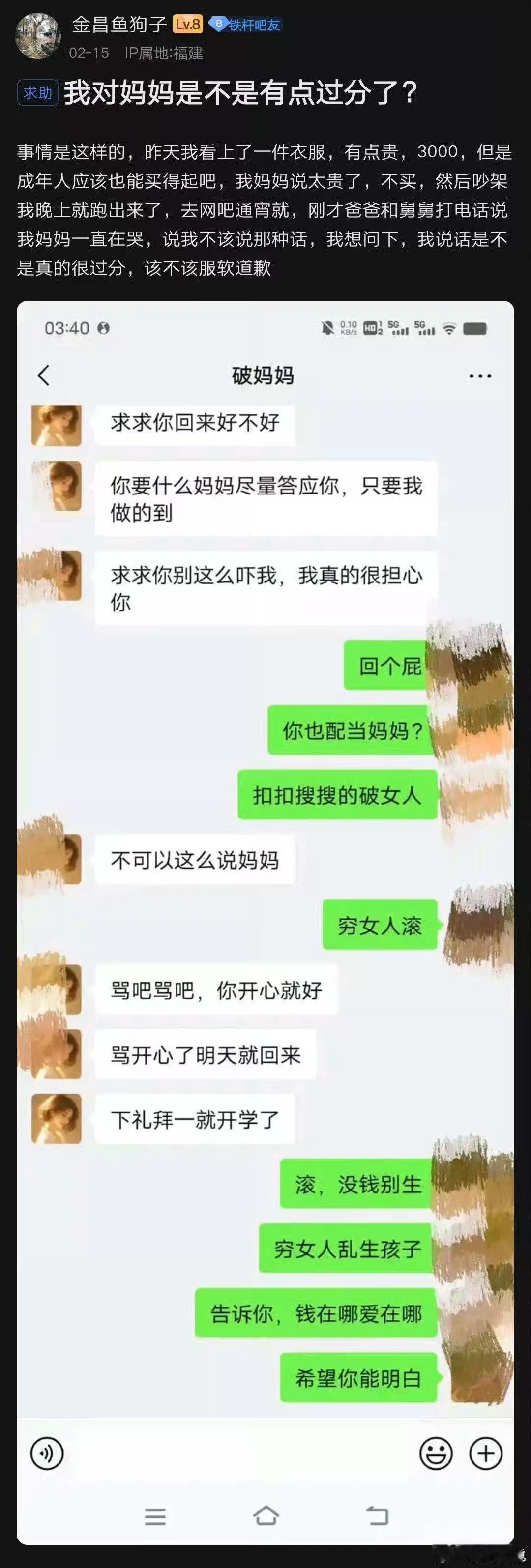

小心你的善良会引出别人的强烈的恶,尽量不要让别人知道你的状态 人与人之间,还是少说话,克制住自己的表达欲,平静温和就行。 一段真正和谐的关系,从不来自于讨好,只关乎你的实力。 当你习惯了去取悦别人,身上的讨好型人格作怪,就容易被有心人拿捏,把你的善良当软弱,把你的友好当便宜。 成年人的世界,其实是不需要过度示好的,任何关系都是自然而然发生的。 只要你身上有利可图,身边就一定是人来人来,高朋满座,甚至连家中门槛都会被踏平几分。 反之,不管你多么善良,当你没有价值了,就算你温柔的像只小猫,别人都会嫌弃你掉毛。 人与人之间最舒服的关系,并非不分你我,而是孰不逾矩。 他人和你走得太近,你不见得就会喜欢这种距离,当然也许你嘴上不会去明说,但心里也许早就有种不舒服感。 他人和你走得太近,你不见得就会喜欢这种距离,当然也许你嘴上不会去明说,但心里也许早就有种不舒服感。 这世上没人喜欢被冒犯,但冒犯却常在不经意间发生,说到底只因“边界”这二字,每个人都有自己的界定标准,丝毫没有统一的标尺。 深入分析: 这的思考深刻触及了人际关系的复杂本质,许多观点都折射出成年人在社会互动中的生存智慧。 这些感悟背后,或许藏着无数次的试探与领悟。让我们共同探讨几个核心命题: 1. 善良的锋芒 过度付出的善意确实可能诱发人性中的贪婪,就像《动物世界》里受伤流血的猎物总会吸引掠食者。 真正的善良需要搭配清醒的边界意识,如同带刺的玫瑰,既保持芬芳又具备自我保护机制。 建议建立"善意账户",对值得的人定期定额投放,而非无节制透支。 2. 沉默的张力 言语的节制是智者的铠甲。心理学中的"自我表露梯度理论"指出,过早过度的自我暴露会打破关系平衡。 可以尝试构建"三明治沟通法":用倾听包裹观点,用提问替代陈述,让对话保持弹性空间。 正如日本茶道中的"间"文化,留白往往比填满更具力量。 3. 价值的辩证法 实力确实是人际磁场的核心,但需要警惕陷入工具理性陷阱。 建议建立"三维价值体系":功能性价值(能力/资源)、情感性价值(共情/温度)、成长性价值(启发/引领)。 当三种价值形成有机组合,关系才能脱离功利层面走向深层连接。 4. 边界的美学 人际关系的最佳距离如同行星运转,既要相互吸引又要避免碰撞。 可以借鉴"同心圆理论":最内圈是绝对禁区(原则底线),中间层是弹性区间(可协商事项),外缘是开放地带(无关紧要)。 定期用"边界扫描法"自检:最近哪层被侵入?哪些红线需要强化? 5. 讨好型人格破局 认知行为疗法中的"三栏技术"值得尝试: 记录讨好行为→辨析真实动机→重构健康反应。 例如当想附和他人时,先完成"我在恐惧什么?/我的真实想法是什么?/如何优雅表达差异?"的思考闭环。 逐渐将"被喜欢焦虑"转化为"被尊重能量"。 成年人的社交场域如同精密的天平,需要不断校准真诚与防护、开放与矜持、付出与自爱的配比。 真正的成熟,或许是在看透关系本质后,依然能带着觉知构建温暖而不失力量的连接。 就像古琴的丝弦,过紧易断,过松失声,唯有用恰好的张力方能奏出清音。