1956年的法国巴黎,57岁的张大千携小30岁娇妻徐雯波拜访75岁的毕加索,据说毕加索脾气古怪,原本并没打算见张大千,谁料到,张大千竟然自己找了一位翻译,直接找上门去了..

张大千从小就在画案旁玩耍,对绘画耳濡目染。18岁那年,他因在回家的路上被土匪劫持,不得已在山寨担任了百天的“师爷”,这一经历后来成为他传奇人生的一部分。

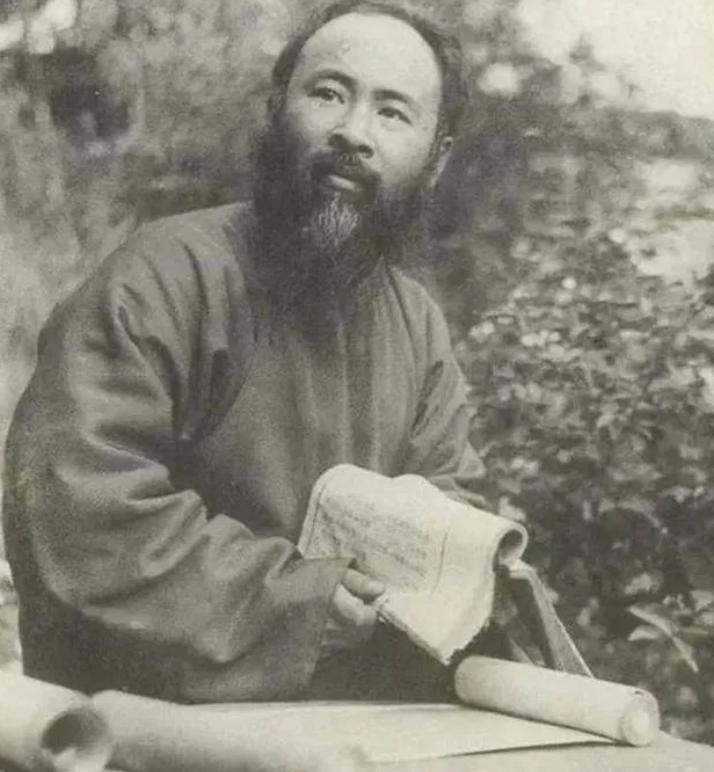

1918年,张大千从日本学习染织回到上海,经人引荐拜曾农髯为师学习字画。他的老师为他取学名“爰”,意为猿,这也象征了张大千对猿猴的喜爱。他在创作时常有一只白面猿相伴,外出时更是抱着猿猴,形象独特。张大千的艺术才华全面且多样,无论是人物、山水、花鸟,还是鱼虫、走兽,他的作品无一不精。他将文人画、作家画、宫廷画与民间艺术融为一体,形成了兼容南北宗画风的独特风格。他的诗文真率豪放,书法劲拔飘逸,体现了内刚外柔的艺术风采。

张大千一生的争议之一是他被称为“造假高手”。他模仿历代名家的作品达到以假乱真的地步,甚至敢于自揭真相,这种行为让他既饱受非议,也显示了他超凡的技艺。此外,他对敦煌艺术的研究与临摹为后人留下了宝贵的资料,但也因在敦煌长达三年的考察而被指责“破坏古迹”。他一生还有一项重要选择令人议论:1949年后,他既未留在大陆,也未定居台湾,而是选择远赴欧美,并在此后终身未再回到故乡。

1956年对于张大千来说是个特殊的年份。这一年,他应邀前往法国巴黎参加一场盛大的艺术展览。恰逢当时张大千的创作正处于瓶颈期,他决定借此机会散散心,也想顺道拜访一位他仰慕已久的艺术巨匠——毕加索。

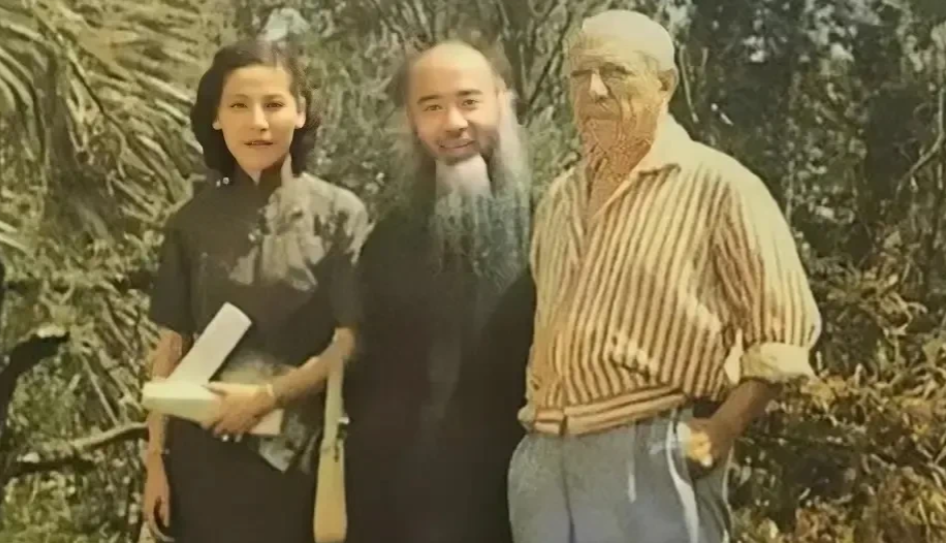

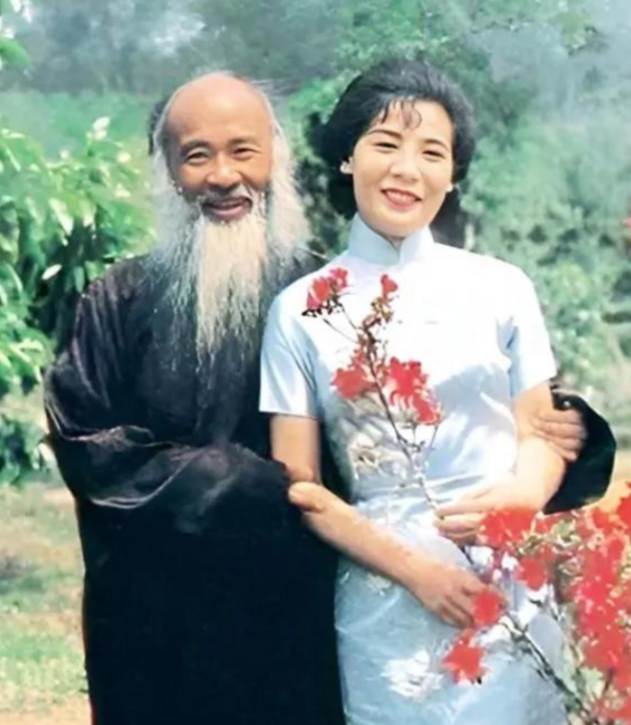

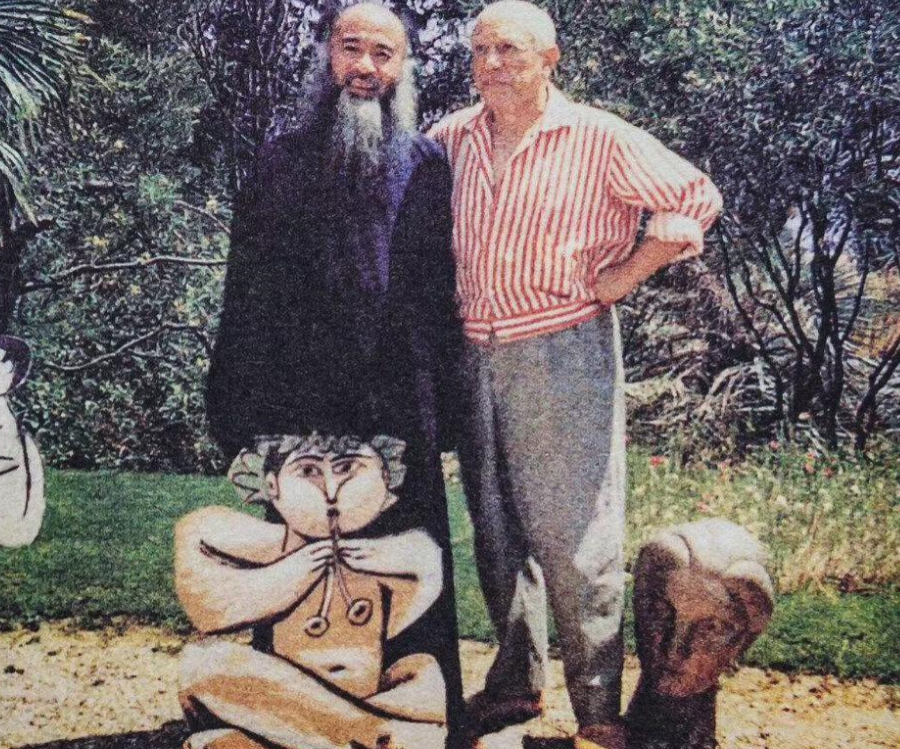

57岁的张大千携小30岁娇妻徐雯波,拜访75岁的毕加索。毕加索的脾气古怪,当毕加索得知张大千要来拜访时,他的第一反应是拒绝。但张大千并未就此打退堂鼓。他灵机一动,请出了身边一位年轻貌美的女翻译来从中牵线搭桥。这位女翻译不仅精通多国语言,且极具交际魅力。在她的巧言善辩和出色的沟通能力下,毕加索最终松口答应见上一见这位远道而来的中国画家。女翻译在这场艺术交流中可谓是立下了汗马功劳。

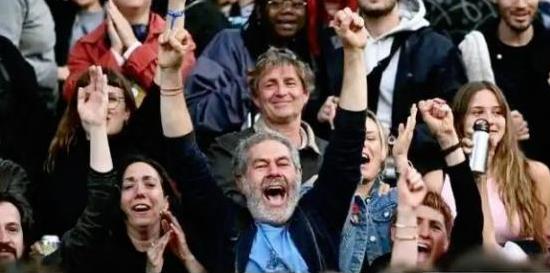

当两位大师真正相见时,原本的隔阂和戒备逐渐消融。他们惊喜地发现,虽然来自不同的文化背景,使用不同的语言,但对艺术的热爱却是相通的。两人相谈甚欢,就绘画技法、创作理念畅所欲言。毕加索很欣赏张大千笔下的意境之美,而张大千也对毕加索的抽象画风大开眼界。

除了切磋艺术,张大千与毕加索还一同体验了异国的美食佳肴,纵情享受巴黎的风土人情。酒足饭饱之际,两人还合影留念。照片中,75岁高龄的毕加索神采奕奕,一提到心爱的绘画,便滔滔不绝。岁月似乎也无法在这位充满激情的艺术长者脸上留下沧桑的痕迹。

张大千对艺术的热爱从小就显露出来,在母亲和二哥的熏陶下,他对绘画产生了浓厚的兴趣。10岁时,他常在城隍庙的书摊上买带图画的书,废寝忘食地临摹。一次,二哥作画时,笔洗意外打翻,墨迹洒在画布上成了“云彩”,这一偶然事件点燃了张大千的想象力,也预示了他未来无限的艺术潜力。

他的成长并不一帆风顺。12岁时,因为家中误会,他一气之下离家出走,决定凭借绘画换取食物。这次短暂的流浪经历让他明白,画画不仅是他的兴趣,也能成为谋生的手段。1911年辛亥革命爆发,家庭的变故和时代的激荡共同塑造了他的性格。他的二哥投身革命,为家族带来风险,母亲劝他安分守己,但张大千显然不是一件可以随意摆布的物品。

新中国成立后,张大千选择出国深造。他并未选择欧洲,而是去了印度,沉迷于阿旃陀石窟的临摹创作。他的艺术生涯在这里迎来了一个新的高峰,但生活却困窘不堪,靠卖画和讲学勉强维持生计。几年后,他将辛苦临摹的200多幅作品捐献给国家,为敦煌艺术研究作出了重要贡献。他在印度的经历让他更加热衷于探索艺术的本质,随后迁居南美。在巴西圣保罗的一座小山丘,他发现这里与故乡四川相似,便定居下来,建造了中式建筑“八德园”,度过了十七年的隐居生活。

张大千一生交友广泛,与黄君璧的深厚友谊尤为显著。两人相识于1922年,相知超过六十年。无论是合作创作、品鉴古画,还是共同举办展览,他们的关系始终如手足。张大千对朋友仗义疏财,他曾把自己飞往欧洲前的现金几乎全部分给香港的困难朋友,只留下一点路费。在家人与朋友之间,他总是将最好的留给朋友,体现了他对友情的重视。

他热衷于帮助后辈,对朋友的后代也不吝提携。他对谢玉岑之子谢伯子细心指导,抗战期间慷慨解囊,支援谢家度过困境。他虽爱热闹,但在艺术创作上却异常耐得住寂寞。1941年,他赴敦煌临摹壁画,这一计划从原定的四个月延长至三年,耗资巨大,债台高筑。然而,他临摹的276幅壁画为敦煌艺术研究奠定了基础,并出版了《莫高窟记》,为敦煌艺术的传播和保护作出了巨大贡献。