中国星象学与天文学的起源可追溯至新石器时代。这一时期出土的彩陶上已绘有太阳与月亮的图案,标志着古人初步形成了天文观念。

进入奴隶社会的夏、商、周三代,天文学得到了进一步的发展。特别值得一提的是,商代甲骨文中存在大量天文观测记录,包括一年被划分为十二个月(闰年为十三个月),以及日食、月食和星辰的相关记载。这些资料可能是世界上最早有文字可考的天文学记录。

在太阳黑子的观测方面,中国拥有世界上最早的文字记载。例如,《淮南子》中即有“日中有踆乌”的描述,而《汉书·五行志》则对公元前28年出现的太阳黑子进行了详尽的记述。这一发现相较于欧洲,早了约2000年。

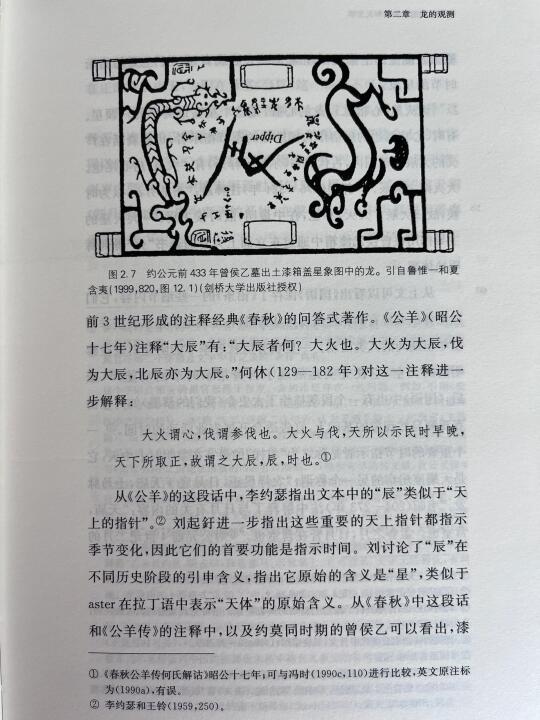

此外,中国对彗星的观测与研究历史亦长达四千多年。早在《春秋》一书中,就记录了鲁文公十四年出现的彗星,这被认为是哈雷彗星的最早记录。从这一时期至清代宣统二年,哈雷彗星共出现31次,均有详细的文字记载。战国时期,古人对彗星的观测已颇具经验,如马王堆汉墓出土的帛书中,即绘有各种形态的彗星图,对彗尾的形态也观察得极为细致。

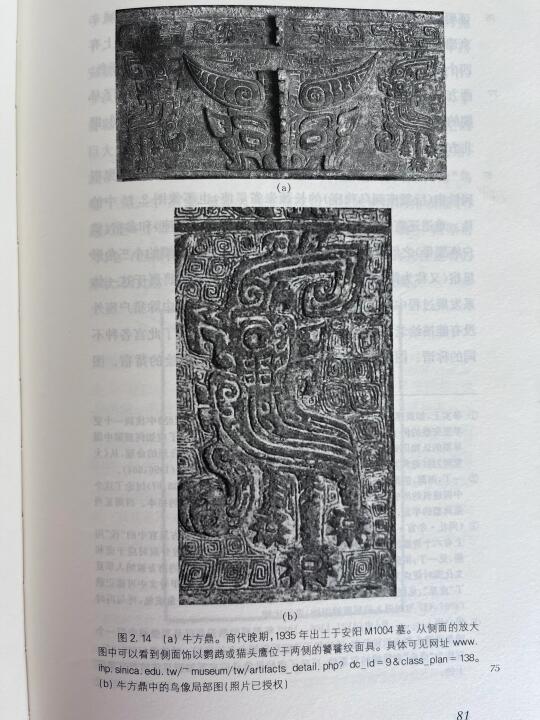

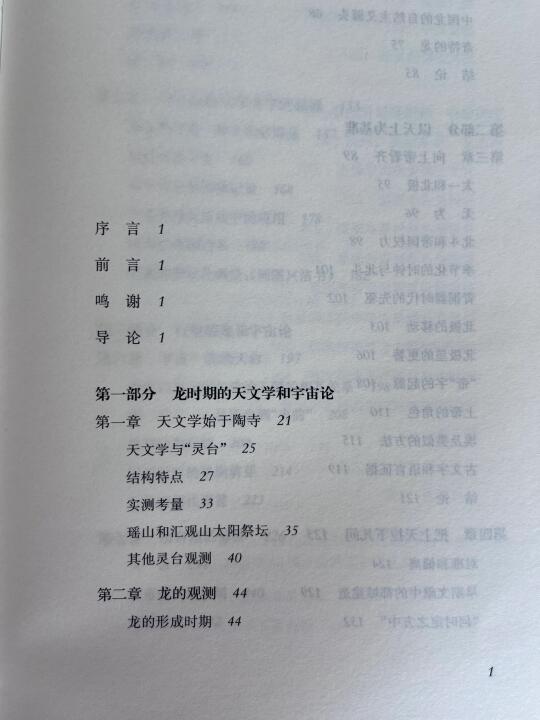

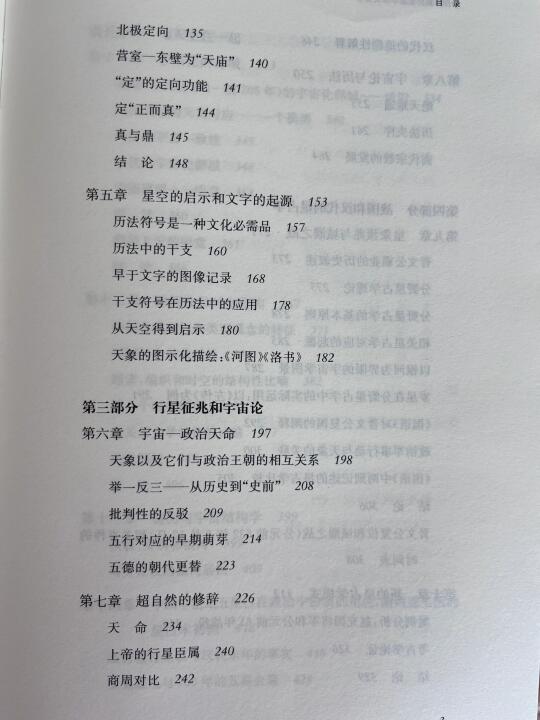

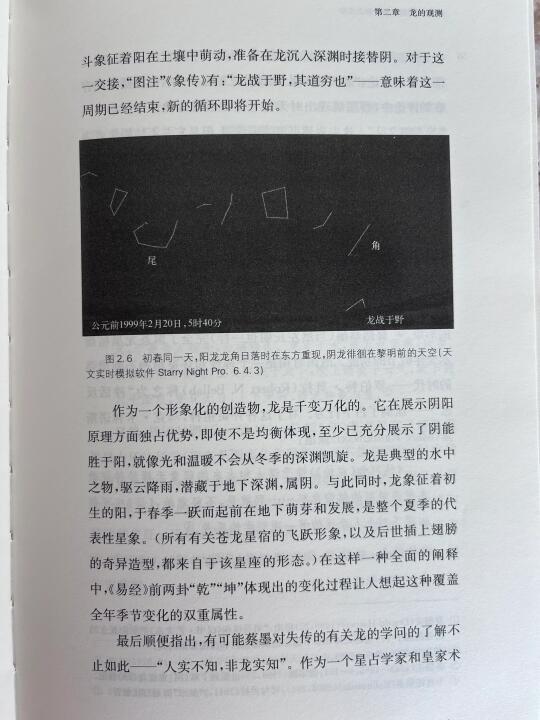

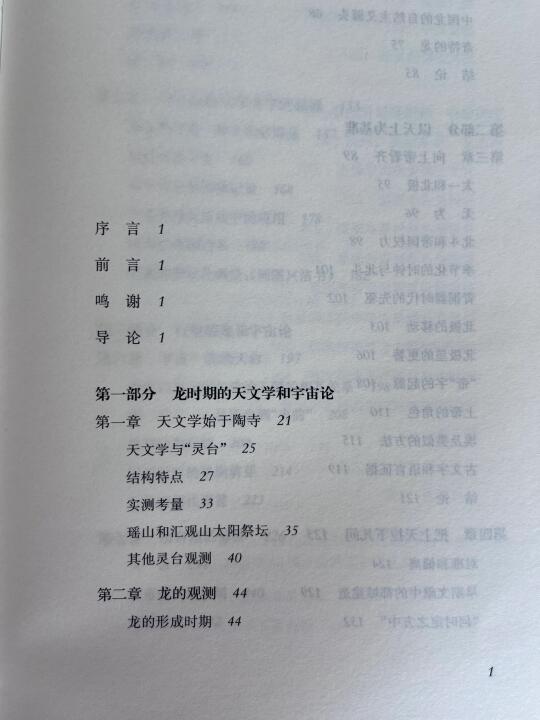

《中国早期的星象学和天文学》这本书,作者运用了丰富的研究资料,包括考古发现、古典文献、铭文和古文字等,进行了深入的探讨。在论述天文学始于陶寺这一章节时,作者通过对陶寺遗址的考古分析,结合灵台的结构特点、实测考量等方面,详细阐述了早期天文学的观测方式与发展状况。

在研究星象学对中国文化的影响时,作者旁征博引,如在探讨星象与政治的关联时,列举了诸多历史事件中星象所扮演的重要角色;在论述星象学与神话的关系时,书中提及了诸多神话故事,这些都让我们深切感受到星象学在古代中国文化中的重要地位与深远影响。