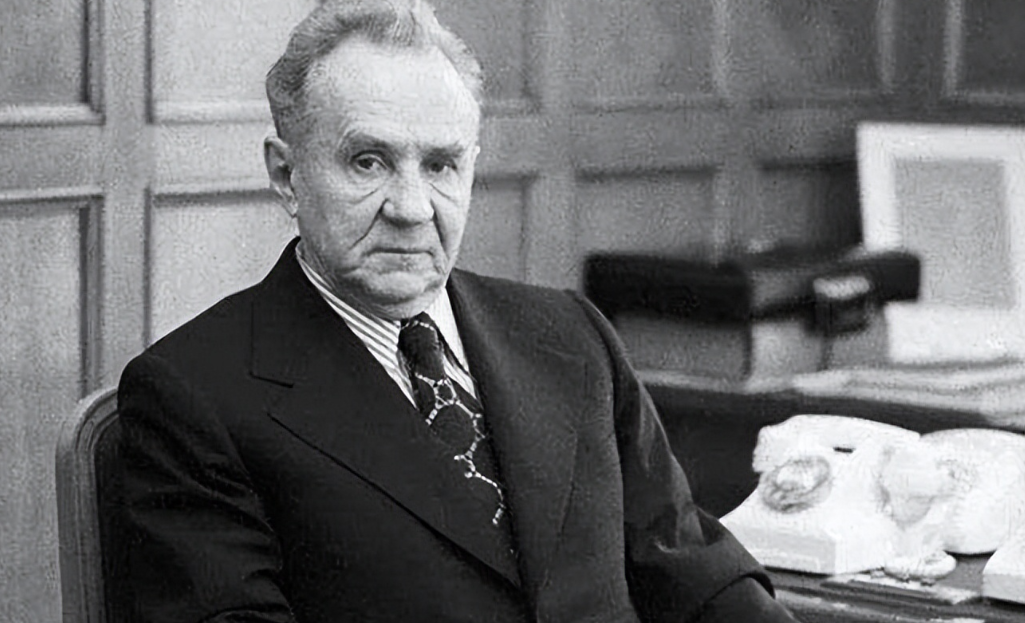

1962年中印战争,各国的态度。 中印之间的矛盾不是一天两天的事,根子得从英国殖民时期说起。那时候,英国人在喜马拉雅山脉划了一条模模糊糊的边界线,叫“麦克马洪线”,压根没跟中国好好商量。这条线后来成了中印领土争端的导火索。到了20世纪50年代,冷战正打得火热,喜马拉雅山区因为地理位置太重要,成了亚洲地缘政治的焦点。印度这边宣称自己不结盟,可实际上在东西方之间摇摆,慢慢往西方靠拢。中国这边呢,当时刚建国不久,忙着稳住国内,也不想边境生事。可印度觉得自己有靠山,开始在边界上搞小动作。 1959年,事情开始不对劲了。8月25日,印度军队越过传统习惯线,跑到朗久村附近,跟中国边防巡逻队杠上了。中国这边要求撤离,印度不干,还先开了枪,这就是“朗久事件”。没过俩月,10月份,印度又在空喀山口地区越境,照样跟中国巡逻队干了一架。这两件事虽说规模不大,但捅了马蜂窝。西方媒体逮着机会就炒作,说中国是“侵略者”。其实呢,印度才是主动挑事的一方,越界在先,开枪也在先,中国是被逼着反击。国际社会这时候开始盯着中印边境,各国也陆续站队。 美国对印度的支持那是明摆着的。早在1959年,艾森豪威尔政府就看上了印度,觉得这国家能帮着遏制亚洲的共产主义。12月,艾森豪威尔跑去印度,跟尼赫鲁见面,拍胸脯说要给军事援助。从1959年下半年到1961年底,美国往印度砸了41亿美元的装备和物资,出手够大方。到了肯尼迪上台,援助力度还加码了。美国想着,印度要是能在东南亚站稳脚跟,就能帮着对付中国,甚至苏联。1962年战争一打起来,美国立马送武器、运物资,忙得不亦乐乎。战争快结束时,美国还派了航母编队,打算插一脚,结果中国主动停火,美国也没捞着机会下场。 美国的算盘很简单:支持印度,既能压中国一头,又能在亚洲多个盟友。冷战那会儿,这种战略眼光一点不稀奇。 苏联在这事儿上的态度就复杂多了,像个墙头草。1959年,中苏关系还没彻底翻脸,苏联跟中国表面上还是盟友。可实际上,中苏早就裂痕不小。苏联看印度是个潜力股,从1959年9月开始公开支持印度,还甩出25.95亿卢布的援助,帮印度武装起来。苏联领导人赫鲁晓夫也多次表态,站印度这边。可到了1962年10月,古巴导弹危机爆发,苏联跟美国正掐得厉害,急着拉拢中国,就暂时冷落了印度。不过危机一过,苏联又立马回头哄印度,继续送钱送枪。 更有意思的是,苏联还在中国新疆捣乱。1962年5月,苏联策动伊犁事件,搞得中国头疼不已。这说明啥?苏联压根没把中国当真兄弟,纯粹是冷战里的利益算计。 英国呢,作为印度的老东家,态度挺低调。毕竟殖民历史摆那儿,英国不好明着掺和太多,就意思意思给了点物资。巴基斯坦跟印度是老冤家,自然倾向中国,可也没敢真下场帮忙,毕竟自己跟美国的盟友关系还得顾着。不结盟国家,像埃及、南斯拉夫啥的,喊了几嗓子和平口号,但啥实际行动也没干。国际社会这时候完全被冷战撕裂了,各国站队基本看地缘利益,谁也不傻。 1962年11月21日,中国单方面停火,中印战争画上了句号。可这仗打完,两国关系彻底凉了。边界问题没解决,双方在喜马拉雅山脉两边瞪着眼对峙。印度吃了败仗,吓得不轻,赶紧加大国防投入,跟苏联越走越近。美国一看印度还得拉拢,继续送援助,想把印度绑进反共阵营。这场战争把印度所谓“不结盟”的遮羞布扯了下来,亚洲的冷战局势也更乱了。 主要人物的结局也挺唏嘘。尼赫鲁因为这场仗丢了脸,威信大跌,1964年就去世了。艾森豪威尔1961年卸任,1969年去世,算是个旁观者。赫鲁晓夫呢,1964年被自己人赶下台,1971年去世。这场战争,多少影响了他们的政治生涯。