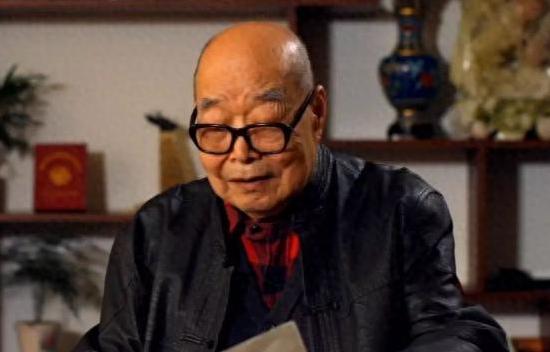

在朝鲜战场的严寒中,一个名叫张财书的志愿军战士做出了一个惊人的决定,面对着死亡的威胁,他选择了用自己的血肉之躯,在密布的雷区中为战友们开辟一条生命通道。

张财书,1929年出生于河南省新乡市的一个贫苦农民家庭,从小饱尝生活艰辛的他,对新中国的成立满怀希望。

当祖国需要他时,他毫不犹豫地加入了中国人民志愿军的行列,凭借着过人的勇气和卓越的能力,张财书很快成为了志愿军39军116师346团4连的扫雷组长。

1950年的冬天,朝鲜半岛寒风凛冽,战火纷飞,12月31日17时整,志愿军第三次战役的号角吹响了。

在临津江畔,志愿军的炮火如同雷霆万钧,猛烈轰击着敌军阵地。炮弹呼啸而过,在敌军阵地上掀起一片火海,硝烟弥漫中,敌军的火力被压制,他们的工事大部分被摧毁。

然而,在这看似胜利在望的战场上,一个致命的威胁仍然潜伏着——敌人在江岸边埋设了大量地雷。

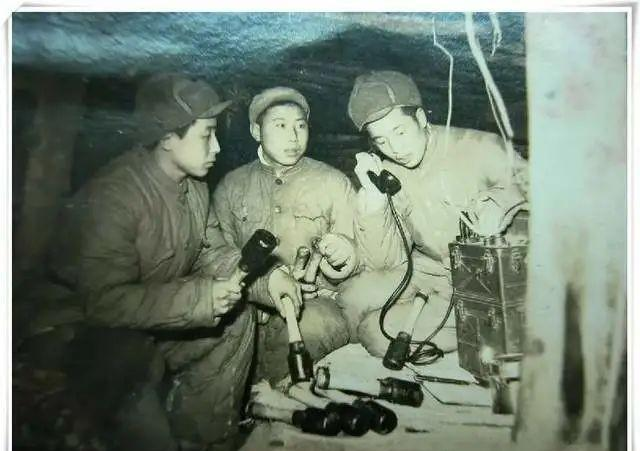

这是一场关键的战役,志愿军必须突破临津江,但眼前这片雷区却如同一道无形的屏障,阻挡着勇士们前进的步伐,在这千钧一发之际,张财书和他的扫雷小组肩负起了这个艰巨而危险的任务。

他们必须在短短20分钟内,在敌人的枪林弹雨下,清除这片致命的雷区,为后续部队开辟一条安全的通道。

张财书深知这个任务的艰巨性,每一秒都可能是生命的最后一刻,每一步都可能踩在死亡的边缘,但是,作为一名共产党员,作为一名志愿军战士,他没有丝毫退缩。

他坚定地带领着两名队员,金玉山和赵振海,扛起长达3米多的扫雷杆,冒着敌人的炮火,向雷区挺进。

夜幕下,三个勇敢的身影如同幽灵一般,悄无声息地穿过70多米的开阔地,来到了雷区边缘,张财书仔细观察着眼前的情况:茫茫白雪覆盖的沙滩上,没有一个脚印,这正是敌人的敷雷区,时间紧迫,他们必须立即行动。

张财书对着两名战友低声说道:"我先上去,如果我挂花了,你们继续完成任务!"说完,不等他们回应,张财书就拖着扫雷杆,匍匐着向前爬去,敌人的子弹在他周围呼啸而过,但他毫不畏惧,坚定地向目标爬去。

当张财书爬到第一个雷群前时,他小心翼翼地伸出扫雷杆,勾住了连接地雷的铜丝,他深吸一口气,猛地一拉。顿时,一连串的爆炸声响起,沙石飞扬,气浪将他掀起老高,等硝烟稍散,张财书惊恐地发现,扫雷杆已经被炸成了两截。

危急时刻,张财书展现出了超乎寻常的勇气和智慧,他迅速返回,拿起另一根扫雷杆,继续他的任务。

就这样,他一次又一次地冒着生命危险,引爆一串又一串的地雷,每一次爆炸都让他遍体鳞伤,但他咬紧牙关,坚持着。

然而,战场的残酷无情地夺走了张财书的两名战友,金玉山在掩护张财书时中弹牺牲,赵振海则在递送最后一根扫雷杆后被炸弹夺去了生命。

失去战友的痛苦几乎让张财书窒息,但他知道,现在整个任务的成败都压在了他一个人身上。

时间一分一秒地流逝,张财书的伤势越来越重,但他的意志却越发坚定,当最后一根扫雷杆也被炸断,只剩下不到30厘米长时,张财书面临着最艰难的抉择。

远处,志愿军的冲锋号已经吹响,战友们即将冲过这片雷区,如果他不能及时清除剩下的地雷,将会有无数战友倒在这片沙滩上。

在这生死攸关的时刻,张财书做出了一个惊人的决定,他忍着剧痛,用尽全身的力气,将自己的身体当作最后的"扫雷工具"。

他拼命地向前滚动,用自己的血肉之躯引爆了最后一串地雷,在震耳欲聋的爆炸声中,张财书的身体被炸得血肉模糊,但他用生命为战友们开辟了一条安全的通道。

当战友们冲过这片曾经布满地雷的沙滩时,他们的眼中噙满了泪水,张财书的英勇牺牲,不仅确保了突击部队的顺利通过,更为整个临津江战役的胜利奠定了基础。

然而,命运似乎眷顾着这位英雄,当战斗结束后,战友们四处寻找张财书的遗体,却始终未能找到,直到后来才得知,原来张财书被其他部队的卫生员及时发现并送往后方医院,奇迹般地保住了性命。

张财书的英勇事迹很快传遍了整个志愿军,他的无畏精神和自我牺牲的行为,成为了激励无数战士的榜样,为表彰他的卓越贡献,张财书被授予"扫雷英雄"的光荣称号,并荣立一等功。

战争结束后,张财书的故事并没有随着硝烟的消散而被遗忘,相反,它如同一颗永不熄灭的星火,在和平年代里继续燃烧。

他的事迹被广泛传颂,成为了志愿军战士英勇无畏、不怕牺牲的典型代表,在学校里,在部队中,在各种爱国主义教育基地,张财书的名字总是被人们深情提起。

他的故事激励着一代又一代的中国人,传承着志愿军的光荣传统和革命精神。