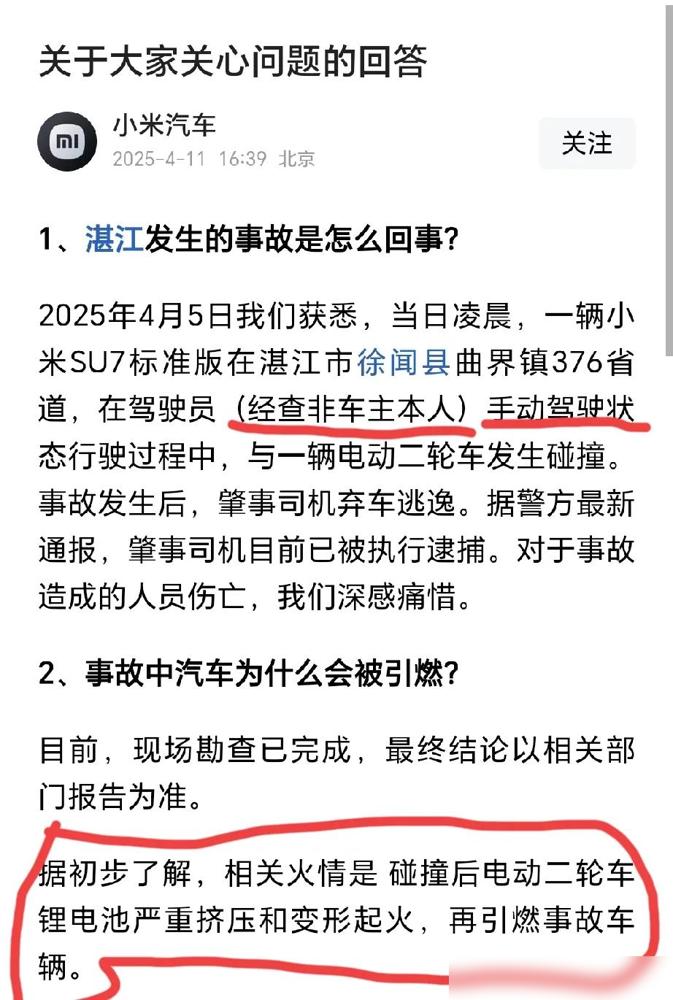

小米SU7连撞悲剧:是飞来横祸还是技术隐忧? **深夜的省道上,一辆崭新的小米SU7撞飞电动车,两人殒命,司机逃逸,车身燃起冲天火光——这场发生在清明时节的惨烈车祸,为何让刚上市的小米汽车陷入舆论风暴?** --- 血色清明:两起事故撕开的安全疑云 2025年4月5日凌晨5点,广东湛江徐闻县曲界镇的376省道还笼罩在黎明前的黑暗中。25岁的陈某驾驶着银灰色小米SU7标准版,以手动驾驶模式冲向对向车道,与载有两人的电动二轮车迎面相撞。巨大的冲击力将电动车甩出十余米,车上两名驾乘人员当场死亡,SU7随后燃起熊熊大火。肇事司机陈某弃车逃逸,直到警方展开追捕才被迫自首。 这已是小米SU7上市后的第二起重大交通事故。就在7天前的3月29日,安徽某高速路段,另一辆SU7以97公里时速发生剧烈碰撞,导致车内三人和被撞车辆乘员全部遇难。两起事故中,车门是否正常开启、电池系统是否存在缺陷等关键问题,至今仍笼罩在迷雾之中。 --- 舆论漩涡中的车企抉择 面对接连发生的惨剧,小米汽车在4月11日连发声明:湛江事故系"电动二轮车锂电池受挤压起火引燃车辆",安徽事故"最终结论待官方报告"。这种快速回应却引发更大争议——为何其他车企事故鲜见官方解释,唯独小米要主动发声? **技术角度的博弈**:小米特别强调湛江事故车辆为"手动驾驶状态",暗示与智驾系统无关;着重说明起火源于电动车锂电池,而非自家磷酸铁锂电池。这种技术细节的切割,暴露出新能源车企对电池安全的高度敏感。毕竟锂电池起火事故在过去三年已导致23起新能源汽车召回事件,任何关联都可能重创品牌形象。 **舆情管理的困境**:从微信群流传的现场视频被全网封禁,到事故七天后才发布通报,时间线暴露了多方博弈的痕迹。清明节期间的信息真空,既可能是调查需要,也不排除降温舆论的考量。但当安徽事故调查未明之际,湛江事故的快速定性,难免被质疑为转移视线。 --- 十字路口的灵魂拷问 在事故讨论区,两种声音正在激烈碰撞:有人痛斥"马路杀手不该让车企背锅",也有人质疑"新车质量经得起人命考验吗"。这些争论背后,折射出更深层的时代矛盾。 **数据背后的生死时速**:涉事SU7标准版搭载73.6kWh电池,700公里续航的卖点,在车祸中却成为"移动火源"的佐证。虽然初步调查指向外部引燃,但磷酸铁锂电池的耐冲击性仍被打上问号。要知道,去年某品牌电动车30公里时速碰撞就引发自燃,最终导致全系车型停产整改。 **责任边界的人性考验**:当25岁司机选择逃逸,当两个年轻生命瞬间消逝,事故早已超出技术讨论范畴。现场目击者透露,被撞电动车碎片散落五十余米,锂电池在剧烈变形后持续爆燃,消防员耗时40分钟才控制火势。这些细节让每个道路参与者脊背发凉——我们究竟需要多快的速度?又能否承受科技狂奔的代价? --- 火光中的时代启示 每起交通事故都是现代文明的切片:安徽事故中失控的97公里时速,湛江惨剧里飞溅的锂电池,都在叩问智能出行时代的安全底线。小米汽车的公关危机手册可以快速切割责任,但消散在火光中的生命再也无法重来。 当车企用"自动驾驶分级说明"代替安全承诺,当消费者沉迷于百公里加速数据,我们是否忘记了——所有科技创新的终极目的,都应该是让每个平凡的路口,不再成为生死场。或许该停下追逐参数的脚步,在每辆新车上路前,先系紧敬畏生命的安全带。因为再精密的算法,也计算不出母亲等待孩子回家的眼神;再先进的电池,也储存不下破碎家庭流干的眼泪。